|

“이게 무슨 날벼락이냐!”

아버지가 식사하다가 목에 커다란 생선 가시가 걸려서 하마터면 ‘저세상’으로 갈 뻔했다고 한다. 그 가시는 목을 뚫고 넘어가서 천공을 냈다. 고통으로 얼굴이 하얗게 일그러지면서도 ‘야간 진료비는 비싸다’며 하룻밤 자고 아침에 병원에 가자고 우기는 아버지와 싸우다가, 엄마는 혼자 119에 전화를 걸었다. 병원에 도착하자마자 긴급 수술에 들어갔고, 담당 의사는 “몇 시간만 더 늦었어도 이 세상 사람이 아니었을 것”이라고 했다고 한다.

“이게 웬 날벼락이냐!”

친구도 어느 날 갑자기 날벼락을 맞았다고 했다. 운동 삼아 시작한 배드민턴을 하다가 위에서 날아오는 공이 잘 보이지가 않아서 안과를 찾아갔더니 “왜 이제 왔냐?”며 “이미 녹내장 중기”라고 했다는 것이다. 단순히 노안이 온 줄 알았던 친구는, 그 말을 듣는 순간 눈앞이 깜깜해지고 머릿속이 하얘졌다고 한다. 혼자 사는데, 만일 눈이라도 멀면 어떻게 살아야 할까가 가장 먼저 떠오른 걱정이라고 했다. 정말로 그렇게 되면, 완전히 눈이 멀기 전에 스위스에 가서 안락사를 선택해야 하나, 하는 슬픈 상상까지 했다고. 요즘엔 약이 좋아져서 웬만해서는 녹내장으로 실명까지 가는 일은 드물다고 했지만, 친구는 ‘당해보지 않으면 (슬픔을) 모른다’고 응수 했다.

베트남 고원 도시 사파로 가는 길에

“뭔 이런 날벼락이 다 있다냐!”

명문대를 나와 좋은 직장에 다니고, 세상에 둘도 없이 착하기까지 해서 항상 입만 열면 ‘딸 자랑’하기 바빴던 정혜 아줌마도 어느 날 ‘생날벼락’을 맞았다. 직장에서 돌아온 딸이 다음날 아침 깨어나지 못했다고 한다. 한동네에서 자란 엄마 친구, 정혜 아줌마에게 딸은 삶의 기쁨이고 자긍심이었다. 그런 딸이 허망하게 죽어버리고 인생은 날벼락을 맞았다.

나도 비슷한 일을 겪었다. 그들에 비하면 먹구름 낀 하늘에서 후두둑 한 차례 소나기가 지나가는 일이었지만, 친구가 말했듯이 ‘당해보지 않으면 모르는 일’이다. 그때 나도 그런 생각을 했다. “이게 무슨 날벼락이냐!”고.

어느 날 인생에 날벼락이 친다면 우리는 무엇을 할 수 있을까? 긴급 수술을 받거나 안약을 넣는 일이 아니라, 마음에 깊은 상처가 나거나 말기 암 혹은 불치병 선고나 경제적으로 폭삭 망하는 등 앞으로 살아갈 일이 깜깜해졌을 때 말이다.

작가 김훈은 그의 수필집 <밥벌이의 지겨움>에서 통장 잔고가 5만원밖에 남지 않아서 아내가 걱정하자, 아내를 데리고 인사동 막걸릿집에 가서 ‘걱정하지 말라’며 그 남은 돈으로 몽땅 막걸리를 퍼마셨다는 일화를 소개했다. 그 뒤 김훈은 ‘베스트셀러 작가’가 되어 통장에 다시 5만원을 채워넣을 수 있었겠지만, 우리 대부분은 김훈이 될 수 없다. 남은 5만원으로 호기롭게 막걸리를 사마실 용기는커녕, 지지고 볶고 싸우다가 결국엔 그 막장 드라마 같은 슬픔도 지겨워서 싼 소주를 병나발 불며 꺼이꺼이 목 놓아 울지만 않아도 다행일 터.

나는 내 인생의 그런 막장 드라마 같은 현실에서 도피하는 방법으로 종종 ‘떠나는 행위’를 한다. 이미 ‘엎질러진 물’이 된 현실의 비극은 피할 수 없지만, 슬픔을 최소화하는 방법은 분명히 있다. 나에게 그것은 여행이거나 정처 없이 걷는 것이다. 대책 없이 날벼락 같은 일을 당했다고 생각했던 날, 나는 쿤밍으로 떠났다.

쿤밍은 중국 윈난성의 성도이자 타이, 베트남, 라오스 등 동남아시아를 오가는 중간 기착지다. 쿤밍에서 국제버스를 타거나 국경행 기차를 타면 육로로 동남아시아 대부분을 여행할 수 있다. 내 목적지는 쿤밍에서 허커우로 가는 국경행 열차를 타고, 국경을 넘어 베트남 북부 고원 도시 사파로 가는 것이었다. 하지만 모든 것은 순조롭지 않았다. 베이징에서 출발한 쿤밍행 비행기는 도착 직전 기상 악화로 갑자기 행로를 바꿔서 쓰촨성 청두에 불시착했다. 그리고 언제 다시 쿤밍으로 출발한다는 말도 없이, 승객들을 공항 근처 싸구려 호텔에 집어넣고 사라졌다.

지식인의 대피소 같았던 곳

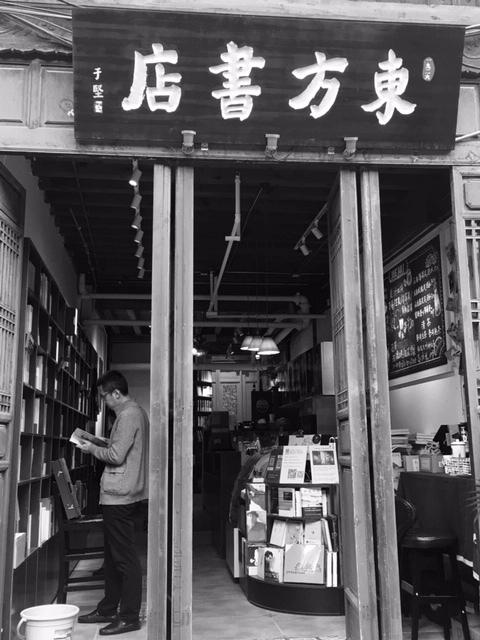

다음날 새벽, 비행기는 다시 쿤밍으로 출발했지만 예약해둔 허커우행 기차표는 이미 휴지 조각이 되었다. 쿤밍 기차역에서 다시 표를 샀을 때는 또 하루를 기다려야 했다. 예정에 없던 쿤밍 체류를 하게 되자 갑자기 공황 상태가 되었다. 또 하루를 어디로 가서 무엇을 하며 그 묵직한 슬픔을 삭여야만 할까. 움직이고 이동하면 잠시 잊히는 슬픔이 멈추면 다시 스멀스멀 기어나온다. 쿤밍의 옛 거리, 원밍제에 있는 동방서점(东方书店)은 그렇게 대책 없는 불시착으로 가게 된 서점이다.

‘라오제’라고 하는 원밍제는 유서 깊은 각종 상점이 밀집한 거리다. 1926년 중화민국 시기에 지금의 쿤밍 라오제 자리에 동방서점이 문을 열었다. 쿤밍이 고향인 창업자 왕스순은 베이징대학 영어과를 나온 뒤, 고향으로 돌아와 이 서점을 차렸다. 그는 베이징에서 공부하는 동안, 5·4 운동에 참가하며 당시 중국 지식 청년들을 들끓게 했던 신문화 운동 영향을 받으면서 ‘운동권 청년’ 시절을 보냈다. 쿤밍으로 돌아와 서점을 차린 이유도 쑨원의 ‘삼민주의’ 사상을 널리 알리기 위해서였다.

동방서점의 최고 전성기는 1937년 중일전쟁이 시작된 뒤다. 당시 국민당 정부는 중일전쟁이 나자 베이징대학과 난카이대학, 칭화대학 등을 쿤밍으로 옮겨서 전시 연합대학을 만들었다. 정식 명칭은 서남연합대학이다. 원이두어, 첸중수, 린위탕, 후스, 페이샤오퉁 등 중국 당대의 유명 지식인들이 서남연합대학에서 학생들을 가르쳤다. 이들은 동방서점의 단골이기도 했다. 서남연합대학이 쿤밍에 자리잡으면서 동방서점은 남쪽으로 피난 온 중국 지식인들의 전시 지식 대피소 같은 몫을 했다.

학생이나 교수나 대부분 가난했던 시절, 지식인들은 동방서점을 자신의 서재나 도서관처럼 이용했다. 돈이 궁할 때는 헌책을 서점에 팔아 생활을 꾸리기도 했다. 전시 상태여서 서적 공급이 끊긴지라 서남연합대학의 교수와 학생들이 파는 헌책은 동방서점의 주요한 서적 공급원이었다. 헌책을 살 뿐만 아니라 다른 책으로 바꿔주는 책 교환소이기도 했다. 쿤밍으로 피난 온 지식인들에게 동방서점은 정신의 등불 같은 장소가 되었다.

2018년 옛 모습 그대로 복원해 문 열어

동방서점에 들어가자마자 입구 위쪽으로 중화민국 시기와 서남연합대학 시절 이 서점을 드나들던 주요 단골 지식인들의 사진이 흑백으로 인쇄돼 진열돼 있다. 그들의 사진은 동방서점의 역사와 정신을 반영한다. 공산당 정권이 들어서면서 중국 전역이 신화서점을 제외하고 ‘서점 몰락’ 시대를 맞았을 때, 동방서점도 잠시 사라졌다.

그러다가 2018년 6월에 다시 옛 모습 그대로 복원해서 문을 열었다. 1926년 창업 당시 모습을 복원한 사람은, 전직 언론인 출신 리궈하오다. 그는 동방서점의 과거를 복원해서 현재 사람들에게 ‘공공의 서재’ 같은 공간을 만들고 싶었다. 그래서 서점명도 ‘동방서점 1926’으로 했다.

쿤밍에서 대책 없이 하루를 묵어야 했던 날, 나는 곧바로 동방서점으로 갔다. 그곳 외에는 달리 가고 싶은 곳이 생각나지 않았다. 마치 중화민국 시절로 돌아간 듯한 고풍스러운 분위기의 서점 내부에는 그 흔한 베스트셀러가 한 권도 눈에 띄지 않았다. 직원에게 물어보니, 동방서점에서는 베스트셀러와 자기계발서, 돈 잘 버는 법 유의 책은 팔지 않는다고 했다. 그런 책들은 다른 서점에도 널려 있으니 굳이 우리 서점에서 팔지 않아도 된다며.

동방서점에서 하루 종일 노닥거리듯 책들 사이를 배회하다가 다음날 나는 허커우로 가는 기차를 타고 국경을 넘어 베트남 사파로 갔다. 동방서점에서 장아이링의 자서전을 흥미롭게 읽으면서, 비행기 불시착으로 모든 일정이 엉망진창이 되어 화병 나기 직전이었던 마음이 조금씩 풀렸다. 나보다 더 슬프고 비극적인 삶은 언제나 이기적인 위안을 주는 법이다.

다른 서점에서 파는 책은 팔지 않아

나는 사파에서 한동안 그 ‘날벼락 같은’ 슬픔과 인생의 희로애락 등을 핑계 삼아 날마다 하노이 맥주를 홀짝이다 훌쩍이기도 했다. 그러다가 문득 생각났다. 누군가 예전에 나에게 했던 한마디. “죽고 사는 문제가 아니면 노 프러블럼”이라고.

‘야간 진료비’가 무서워 병원 가기를 미뤘던 아버지는, 억지로 구급차에 실려가 응급 수술을 받고 ‘기적적으로’ 소생했다. 그 뒤 아버지는 엄마에게 늘 ‘생명의 은인’이라고 고마워하며, 남은 생은 그렇게 아등바등 살지 않겠다고 맹세했다고 한다. 녹내장을 선고받은 친구도, 안압을 낮추기 위해 좋아하던 술을 딱 끊고 건강관리 모드로 생활 방식을 바꿨다. 딸을 잃은 정혜 아줌마도 한동안 슬픔에 방황하다가 부동산 투자인지 투기인지가 성공해서 큰 건물을 사고 부자가 되어 1년에도 몇 차례 외국 여행을 바람 쐬듯 하며 살고 있다.

사파에서 돌아온 나도 ‘죽고 사는 문제가 아니면 노 프러블럼’을 격언처럼 새기면서 씩씩하게 잘 살아가고 있다. 인생이 어느 순간 낯선 곳으로 불시착해도, 우리는 그곳을 중간 기착지 삼아 새로운 곳으로 이동하면 된다. 날벼락 같은 인생에도 전시 피난처 같은 ‘동방서점’은 늘 존재할 것이다.

쿤밍(중국)=글·사진 박현숙 자유기고가

<한겨레21>이 후원제를 시작합니다. 정의와 진실을 지지하는 방법, <한겨레21>의 미래에 투자해주세요.

[▶후원 하기]

[▶정기구독 신청]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.