|

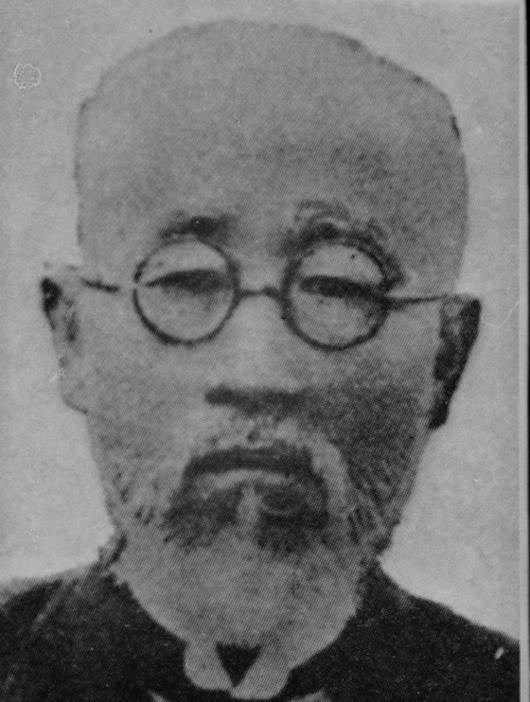

조소앙 [중앙포토] |

김구, 조소앙, 이승훈.

문재인 대통령이 15일 제74회 광복절 기념사에서 언급한 독립운동가들이다.

문 대통령은 이날 기념사에서 “국민소득 3만 불 시대를 열었고, 김구 선생이 소원했던 문화국가의 꿈도 이뤄가고 있다”며 “일찍이 임시정부의 조소앙 선생은 사람과 사람, 민족과 민족, 국가와 국가 사이의 균등을 주창했다. 평화와 번영을 향한 우리의 기본정신”이라고 말했다. 또 연설 말미에는 “남강 이승훈 선생의 말을 되새겨본다”며 “나는 씨앗이 땅속에 들어가 무거운 흙을 들치고 올라올 때 제힘으로 들치지 남의 힘으로 올라오는 것을 본 일이 없다”는 문구를 인용하기도 했다.

조소앙은 1919년 임시정부 수립부터 참여해 활발한 활동을 벌인 독립운동가로 임정 안에선 친이승만 계열 인사로 활동했다. 이승만이 미국으로 건너간 뒤엔 김구와 함께 한국독립당을 이끌었던 우파 진영의 대표적 인사다. 1919년 5월엔 한국의 독립을 세계 각국에 인정받기 위해 파리강화회의에 참석차 김규식, 여운홍과 함께 유럽행에 올라 주목을 받았다.

특히 1941년 임시정부가 발표한 대한민국 건국강령에서 임시정부의 기본이념 및 정책노선으로 확정한 삼균주의(三均主義)를 체계화하면서 임정 내 대표적 정책 이론가로 이름을 알렸다.

|

서울시가 31일 공개한 조소앙 선생(1887~1958)의 여권 사진. 독립운동 기간 중국 정부에서 발행한 여권이다. [연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

해방 후에는 중도파로 활동했지만 좌우합작 운동에는 참여하지 않았으며 북한을 제외한 남한 단독정부 수립에 찬성해 이승만 측에 힘을 싣기도 했다. 1950년 5월 30일 치러진 2대 총선에선 서울 성북구에서 출마해 전국 최다 득표로 당선됐다. 하지만 6·25 전쟁 때 납북됐고, 이후 북한에서 임정 계열 인사에 대한 탄압에 항의하다가 병사한 것으로 알려져 있다.

|

남강 이승훈 [중앙포토] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이승훈은 평안도에서 상업활동으로 큰돈을 벌어 오산학교와 강명의숙 등을 세우는 등 평생 교육·독립운동에 헌신한 인사다.

도산 안창호의 신민회에 참여했으며 3·1 운동 때는 개신교 대표로서 민족대표 33인 중 한 사람으로 참가했다. 1920년대엔 고당 조만식과 함께 민족주의 계열이 이끈 물산장려운동을 함께 주도하기도 했다.

임시정부 주석을 지낸 김구는 독립운동을 대표하는 우파의 거목이다. 1930년대엔 민족혁명당을 이끈 김원봉의 사회주의 계열과 거리를 유지하며 민족주의 진영을 이끌었다.

|

김구와 이승만의 임시정부 환국행사 [중앙포토] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

문 대통령은 앞선 두 차례 광복절 기념사에서도 독립운동가를 소개하며 광복의 메시지에 의미를 부여해 왔다.

지난해 광복절 기념사에선 평양 평원고무공장의 여성노동자였던 강주룡과 제주 해녀 고차동·김계석·김옥련·부덕량·부춘화를 언급했고, 2017년엔 의열단원이며 의사였던 이태준, 간도참변 취재 중 실종된 동아일보 기자 장덕준, 무장독립단체 서로군정서에서 활약한 남자현 등의 활동을 독립운동의 예로 들었다. 일반에겐 다소 생소한 인물들이었다.

하지만 올해는 누구나 알만한 인사들을 언급해 공감대를 넓혔다. 또한 이날 언급된 인사들은 모두 우파 민족주의 계열로 사회주의 활동 경력이 없다는 공통점이 있다. 이전 정부에서 독립운동 공로가 인정돼 건국훈장에서 가장 등급이 높은 대한민국장을 받은 만큼 논란의 여지가 없는 인사들이기도 하다.

앞서 문 대통령은 6월 6일 현충일 기념사에선 “광복군에 약산 김원봉 선생이 이끌던 조선의용대가 편입돼 마침내 민족의 독립운동 역량을 집결했다. 통합된 광복군 대원들의 불굴의 항쟁 의지, 연합군과 함께 기른 군사적 역량은 광복 후 대한민국 국군 창설의 뿌리가 되고, 한·미동맹 토대가 됐다”고 말했다가 논란이 일었다. 북한에서 고위직(노동상)으로 활동한 김원봉을 ‘국군의 뿌리’로 묘사했다는 이유에서다.

유성운 기자 pirate@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.