|

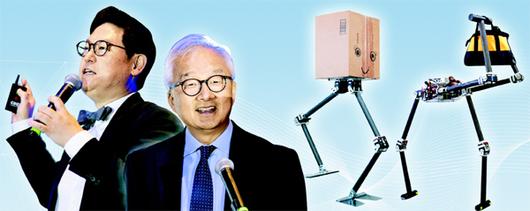

데니스 홍 UCLA 기계공학과 교수(맨 왼쪽)와 루크 리 UC버클리 생명공학과 교수가 지난 16일(현지시간) 한미과학자대회(UKC 2019)에서 기조강연을 했다. 이날 홍 교수는 기마 자세 형태를 갖춰 전후좌우 모든 방향으로 자유롭게 이동이 가능한 로봇 `나비(왼쪽 셋째)`와 네 발을 손발 다루듯이 자유롭게 사용해 물건을 들고 계단, 언덕 등을 넘을 수 있는 `알프레드(맨 오른쪽)`를 소개했다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

"로봇이 꼭 사람을 닮아야 할 필요가 있을까요. 고정관념을 깨는 순간 로봇은 인류를 위해 더 많은 일을 할 수 있습니다."

세계적 로봇 공학자인 데니스 홍 UCLA 기계공학과 교수가 지난 16일(현지시간) 한미과학자대회(UKC 2019) 기조강연에서 "로봇을 생각할 때 자연스럽게 인간과 닮은 휴머노이드 로봇을 떠올리지만 활용성은 떨어진다"며 "이 같은 고정관념에서 벗어나는 순간 로봇은 이른 시간 안에 우리 삶 곳곳에서 인류를 도울 수 있다"고 말했다.

2000년대 초반부터 전 세계에서 경쟁적으로 인간을 닮은 휴머노이드 로봇을 개발했지만 정작 현장에서 실제로 활용할 만한 로봇은 없었다. 미국 국방부 산하 방위고등연구계획국(DARPA)은 2013년 "로봇을 인간 삶에 활용할 수 있는 가능성을 확인해 보자"며 '로봇챌린지(DRC)' 대회를 개최했다. "연구비를 줄 테니 재난 현장에서 사용 가능한 로봇을 갖고 있는 연구자들은 오라"고 했다. 전 세계 많은 로봇 공학자가 재난 현장에서 사용할 수 있는 휴머노이드 로봇 개발을 시작했다.

성과는 있었다. 전시용인 줄 알았던 휴머노이드 로봇이 스스로 운전하고 철문을 넘고 톱으로 벽에 구멍을 내는 등 임무를 수행해냈다. 하지만 '상용화'와는 거리가 있었다. 로봇은 쉽게 넘어졌고 돌발 상황에 대처하는 능력도 떨어졌다. 무엇보다 간단한 임무를 수행하는 데 과도하게 많은 시간이 걸렸다.

홍 교수는 "로봇은 인간이 할 수 없거나 해서는 안 되는 일을 대신 해주는 지능적 기계"라면서 "휴머노이드 로봇은 너무 복잡했고 불안정했으며 가격도 비싸다는 단점이 존재했다"고 지적했다.

2014년 홍 교수는 일본 정부 초청으로 2011년 동일본 대지진으로 폭발 사고가 발생한 후쿠시마 원자력발전소 현장을 방문했다.

미국 최초 휴머노이드 로봇인 '찰리'를 개발했던 홍 교수는 "현장을 보고 나니 휴머노이드 로봇을 곧바로 투입하기 어렵다는 생각이 들었다"며 "2006~2016년 10년간 휴머노이드 로봇에 전념했는데 이후부터 생각을 바꾸기 시작했다"고 말했다. 그는 "궁극적으로 로봇은 인간을 닮은 방향으로 진화하겠지만 당장 인간을 도울 로봇을 만드는 데 굳이 사람과 같은 형상을 띠어야 할까라는 생각이 들었다"며 "이 고정관념에서 탈피하니 당장 사용할 수 있는 많은 로봇이 떠올랐다"고 강조했다.

UKC 2019 기조강연에서 홍 교수는 인간을 닮지 않은 다른 다양한 로봇을 선보였다. 사람 걸음걸이를 모방한 로봇이 자꾸 넘어지는 등 불안정한 상태인 만큼 그 대안으로 기마 자세로 움직이는 로봇 '나비(NABI)'와 네 발을 마치 손발처럼 활용하는 '알프레드(ALPHRED)'를 공개했다. 인간과 닮지 않아서인지 기이하게 생겼지만 계단과 언덕을 안정적으로 오르고 문을 열 수 있는 등 다양하게 활용할 수 있는 수준이다. 거미처럼 다리가 6개 달린 로봇 '실비아'는 벽을 자유자재로 오르내릴 수 있다.

홍 교수는 "사람처럼 만들어야 한다는 생각을 버리니 학생들도 다양한 아이디어가 폭발했다"며 "로봇은 형태와 상관없이 사람을 위해 설계하면 된다"고 강조했다.

홍 교수는 "미국과학재단(NSF)은 로봇 기초연구에 상당한 투자를 하고 있는데 이는 다양한 로봇을 만들 수 있는 탄탄한 버팀목이 된다"며 "한국에 뛰어난 로봇 공학자가 많이 있는 만큼 정부가 로봇 기초연구에 많은 투자를 한다면 뛰어난 성과가 나올 수 있다"고 기대했다.

나노·바이오 기술 분야에서 세계적 석학인 루크 리 UC버클리 교수는 두 번째 기조강연에서 전염병이 확산되기 전에 질병 확산을 DNA 수준에서 빠르게 파악할 수 있는 진단기기 '샌즈(SANDS·Speedy Analytical Nano-optofluidic Diagnostic system)'를 선보였다. 샌즈 안에 혈액을 비롯해 소변, 타액 등을 넣으면 다양한 질병을 빠르게 진단할 수 있다.

리 교수는 "그동안 많은 과학자가 끊임없이 연구개발(R&D)해 진단기기에 대한 기술은 날로 발전하고 있다"며 "최근에는 나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1m) 수준 물질이 세포 안으로 들어가 DNA를 센싱할 수 있는 '양자생물학'이라는 분야도 연구하고 있다"고 덧붙였다.

리 교수는 간편하고 빠르게 질병을 확인할 수 있는 진단기기 상용화는 의료 패러다임을 순식간에 바꿀 것이라고 기대했다. 전염병 확산 초기에 이를 확인해 막을 수 있고 관련 데이터를 전 세계가 공유해 새로운 질병이 출현하는 것까지 제어할 수 있다. 또 인간뿐만 아니라 농작물 등에 발생하는 전염병을 진단해 식량 생산에도 영향을 미칠 수 있다.

2011년 인간면역결핍바이러스(HIV)를 진단할 수 있는 바이오칩을 개발하면서 학계에서 주목받은 뒤 진단 분야에서 세계적 수준의 연구 성과물을 꾸준히 발표하고 있는 리 교수는 이 같은 진단기기 개발은 '융합' 없이 이뤄질 수 없다고 강조했다.

리 교수는 "의사와 엔지니어를 비롯해 다양한 분야의 학자들이 함께 힘을 합쳐야만 새로운 성과가 나올 수 있다"면서도 "과학기술계는 상당히 보수적이기 때문에 융합이 쉽지만은 않다"고 진단했다. 그러면서 그는 "미국 또한 융합 연구가 상당히 어려워서 한국에는 기회가 될 수 있다"며 "정부가 나서서 학문 간 벽을 허물 수 있는 연구 문화를 마련해 준다면 한국의 과학기술력이 상당한 만큼 미국보다 나은 연구 성과를 낼 수 있다"고 조언했다.

[시카고 = 박봉권 부장 / 원호섭 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.