[윤석만의 인간혁명]교육이 만드는 새로운 계급사회

|

[Morgan Marks. 'A Discussion on Equity and Equality'. Powerhouse Montana. 2017.11.20] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

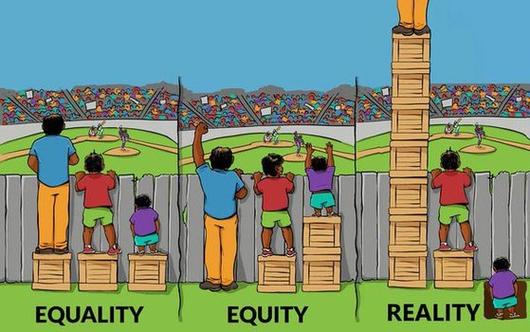

최근 SNS에서 화제가 된 그림이 있습니다. 키가 서로 다른 3명의 사람이 펜스 너머로 야구 경기를 지켜보는 모습을 3가지로 표현했습니다. 첫 번째 그림의 제목은 평등(equality)으로 모두가 똑같은 높이의 상자를 밟고 올라서 야구를 관람합니다. 이 때 키가 작은 사람은 펜스에 가려 경기장조차 볼 수 없죠. 두 번째 그림은 공정(equity)이란 제목으로 제일 키 큰 사람의 상자를 작은 이에게 주어 3명 모두 경기를 관람할 수 있습니다. 마지막 그림은 가장 큰 사람이 여러 개의 상자를 독점한 모습입니다.

이 그림이 표현하고 있는 것은 양극화된 현실과 이를 개선하기 위한 방법은 무엇인가가 하는 것입니다. 가장 먼저 생각할 수 있는 것은 기계적인 평등입니다. 모든 사람이 평등하게 상자 하나씩 나줘 갖는 것이죠. 그러나 기계적인 평등이 꼭 결과적으로도 공정한 것은 아닙니다. 대신 이 그림에서는 대안으로 키 작은 사람에게 상자를 더 쌓아줍니다(equity). 롤즈가 말한 '공정으로서의 정의(justice as fairness)'인 것이죠. 쉽게 말해 기회의 평등을 보장하되, 최소 수혜자에게 최대 혜택이 돌아갈 수 있도록 사회 시스템을 만들어야 한다는 것입니다.

그런데 우리의 현실은 세 번째 그림에서 묘사된 것처럼 덩치 큰 사람이 더 많은 상자를 갖고, 작은 사람은 상자를 갖기는커녕 구덩이에 빠져 있습니다. 공고한 계급 구조는 제도와 관습, 문화를 통해 재생산되고 더욱 굳어집니다. 과거엔 주로 부의 대물림을 통해 계급구조가 강화돼 왔다면 최근엔 교육이 그 역할을 하고 있습니다. 한국의 상위 중산층이 교육을 통해 계급사회를 만들고 있는 것이죠.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그런데 이 같은 ‘강남 집중’ 현상은 단지 교육의 문제로만 끝나지 않습니다. 강남의 계급 울타리를 더욱 높게 만들고 계층 간 이동을 가로막기 때문입니다. 미국 브루킹스연구소의 리처드 리브스 박사는 『꿈을 쌓아두는 사람들(Dream Hoarders)』이란 책에서 “고학력·고소득 부모들은 최고의 교사들이 가르치는 학교에 자녀를 보낸다, 교육을 통해 사회·경제적 부를 대물림하고 (계층 이동이 불가능한) 구조적 장벽을 쌓는다”고 말합니다.

|

지난 3월 서울 강남구 진선여자고등학교 회당기념관에서 열린 '종로학원하늘교육 고교 및 대입 특별 설명회'에서 초등학생, 중학생을 자녀로 둔 학부모들이 자료를 살펴보고 있다. [뉴스1] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

리브스 박사는 대표적인 예로 입시를 듭니다. 그는 “대입 평가의 핵심 기준은 경험을 확장하는 여행을 많이 다니고 인턴 기회가 많은 응시자에게 유리하도록 설정돼 있다”며 “명문대 입시를 통해 만들어진 거대한 특권의 산꼭대기가 존재한다”고 설명합니다. 그러면서 “일부 장학금 제도를 만들어 학생들이 발 딛기도 힘든 작은 사다리를 줘놓고는 평등한 기회를 마련했다고 자위한다”고 비판합니다.

━

갈수록 커지는 교육 불평등

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그런데 문제는 이 같은 교육 양극화 현상이 한국 역시 미국 못지않다는 겁니다. 종로학원하늘교육이 2007년과 2018년 서울대 입시 결과를 비교 분석한 자료에 따르면 서울은 이 기간 동안 합격자 수가 1208명에서 1258명으로 50명 늘었습니다. 경기도는 484명에서 720명으로 236명 증가했습니다. SRT와 외곽순환도로 등의 개통과 함께 ‘강남권’이 기존의 분당에서 판교·용인 등으로 확대된 영향이 큽니다. 반면 부산(91명), 대구(80명), 경남(41명), 충북(28명), 광주(27명) 등은 크게 줄었습니다.

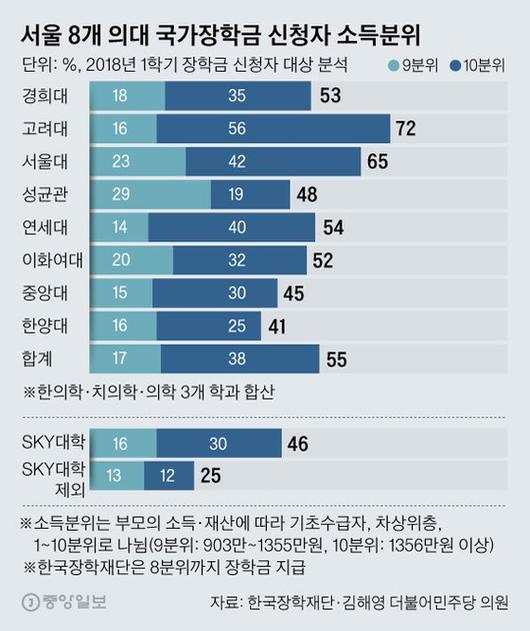

더욱 충격적인 것은 소위 ‘SKY(서울·고려·연세)’ 대학생들의 소득 분포가 잘 사는 계층으로 훨씬 치우쳐 있다는 점입니다. 한국장학재단은 학생의 경제적 형편을 기초수급자와 차상위층, 1~10분위로 나눠 8분위까지 장학금을 지급합니다. 여기서 장학금을 못 받는 9·10분위는 부모가 고소득자인 소위 ‘잘 사는 계층’이라는 이야기죠. 그런데 SKY 학생의 경우 9·10분위 비율이 매우 높습니다.

|

그래픽=김영옥 기자 yesok@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

2018년 국정감사 때 장학재단이 김해영 더불어민주당 의원에게 제출한 자료에 따르면 SKY 학생 중 9·10분위가 무려 46%에 달합니다. 그것도 제일 잘 사는 10분위(30%)가 9분위(16%)보다 2배가량이나 됩니다. 반면 SKY 대학을 제외한 전체 학생 중 9·10분위는 각각 13%, 12%에 불과했죠. 고소득층 비율이 SKY 대학의 절반가량(25%)밖에 안 되는 겁니다.

━

4차 혁명에서 소외된 서민들

|

미국 뉴욕 브루클린의 P테크 학교를 2013년 11월 버락 오바마 당시 미국 대통령이 방문했다. 4차 혁명시대에 필요한 새로운 교육을 표방하는 학교로 저소득층·유색 인종 학생들에게는 무상으로 질 좋은 교육 기회를 제공한다. [사진 백악관 홈페이지] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

상위층이 아닌 가정에서 명문대 입학의 기회가 줄고 있는 것도 문제지만, 더 큰 문제는 미래를 살아갈 역량과 인사이트를 습득할 수 있는 경험의 기회마저 불평등이 심하다는 겁니다. 미래학자 토마스 프레이는 “미래에 필요한 것은 창의성과 사고력, 이를 논리적으로 개념화 시킬 수 있는 언어 능력이 필수”라고 말합니다. 그러면서 “기존의 교육 시스템에선 이런 것들을 습득하기 어렵다, 2030년엔 세계 대학의 절반이 사라지고 전통적인 학교의 종말이 올 것”이라고 전망합니다.

미래학의 대가였던 앨빈 토플러(1928~2016)도 생전에 현대의 교육 시스템을 비판했습니다. 그는 『부의 미래』에서 현재의 학교 체제를 산업화 시대의 노동력을 양성하는 곳으로 묘사했습니다. 단일화·표준화·대량화라는 산업 사회의 가치를 실현하기 위해 학교 체제가 최적화 돼 있다는 거였죠. 쉽게 말해 기업이 필요로 하는 훈련된 노동력을 공급하는 게 학교의 최대 목표 중 하나였습니다.

|

미래학자 앨빈 토플러. [중앙포토] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이는 현대식 학교가 처음 생겨난 19세기의 상황을 알면 이해하기 쉽습니다. 근대 국가가 형성되고 산업화가 빨라진 19세기 이후에 선진국들은 앞 다퉈 전 국민을 대상으로 의무교육을 시작합니다. 토플러의 말처럼 산업혁명이 불러온 새로운 사회 구조에 필요한 노동력을 양성해야 했기 때문입니다. 아울러 국가라는 공동체의 이념을 전파하고 그들을 하나로 묶을 수 있는 제도가 필요했는데, 그것이 바로 공교육이었습니다.

공장주의 입장에서는 기계를 돌리는데 필요한 획일적 지식을 가진 노동자가 필요했고, 권력자의 경우엔 자신의 정치 이상을 잘 실현할 수 있도록 말 잘 듣는 대중이 필요했습니다. 미셀 푸코가 『감시와 처벌』에서 “학교 공간이 감옥과 비슷하다“고 지적한 이유도 그 때문입니다. 회색 담장과 네모난 교실로 통일된 학교는 감옥처럼 소수가 다수를 관리하고, 각 개인을 훈련시켜 순응하는 객체로 만들기에 최적화 돼 있다는 것이죠.

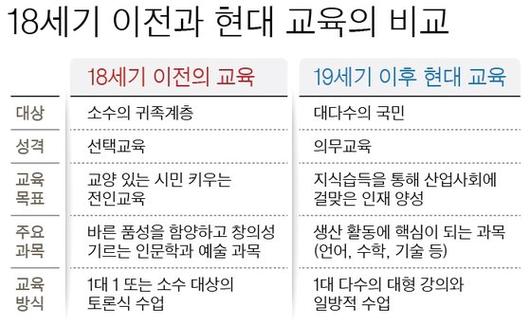

그런데 여전히 우리는 19세기에 만들어 놓은 학교 체제를 그대로 사용하고 있습니다. 미래교육의 전문가인 찰스 파델에 따르면 18세기 이전까지의 교육은 지금과 매우 달랐습니다. 가장 큰 차이는 교육의 대상이 소수의 귀족 계층으로 한정돼 있었다는 거였죠. 생산에서 자유로운 소수의 지배계층만 교육 혜택을 누릴 수 있었죠. 먹고 살기 위한 노동을 할 필요가 없었기에 인문과 교양, 올바른 매너와 품성 등을 기르는 전인교육이 중심이었습니다.

|

. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그렇기 때문에 르네상스 이후 근세까지 주요 교과목도 독해·작문, 수사학, 역사, 철학, 수학, 음악, 미술, 라틴어 등이었습니다. 이를 통해 시민의 교양을 갖춘 공동체의 구성원을 양성하고 혁신을 일으킬 수 있는 창의적인 과학자와 예술가, 철학자 등을 만들어낼 수 있었습니다. 이는 곧 인간 문명이 발전할 수 있던 기틀이 됐고요. 파델은 “전인적 역량을 기르는 르네상스식 교육에서 창의성이 배양되고 혁신적인 사고가 싹틀 수 있었다”고 설명합니다. (『21세기 무엇을 가르치고 배워야 하는가』)

이런 이유로 앞선 나라들은 아이들이 미래사회에 필요한 역량을 기를 수 있도록 교육개혁에 큰 관심을 쏟습니다. 교과목 중심의 교육과정이 아니라 협업, 문제 해결력, 비판적 사고 등 역량 중심으로 교육과정을 편성하고 있죠. 교수법에 있어서도 일방적인 주입식 수업을 벗어나 토론·발표 등을 통한 고차원적 사고 훈련을 강조합니다. 인공지능이 사람의 일자리를 대신하는 시대에는 단순 지식과 스킬만 가진 노동자를 필요로 하지 않기 때문입니다.

━

거꾸로 가는 한국의 교육

|

대입 시험이 예비고사와 본고사로 나뉘어 치러진 1970년대 교실. 수험생들이 대입 예비고사를 치르고 있다. [중앙포토] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이처럼 미래역량을 키우기 위한 교육은 21세기의 필수조건입니다. 그러나 한국의 교실은 여전히 국어·수학·영어 중심의 입시 공부가 대세입니다. 자유학기제를 자유학년제로 확대하며 학생들의 다양한 소질과 재능을 일깨울 수 있도록 했지만, 정작 체험 공간과 기회가 부족해 한 학기, 또는 1년을 허비하고 있다는 지적도 많습니다. 최근에는 교실에서 교사가 특정 이념과 가치를 학생에게 주입해 논란이 되기도 했죠.

이처럼 학교에서 미래사회에 필요한 지식과 역량을 배울 기회가 적다 보니 부유층은 자신의 자녀들을 특별한 사교육에 맡깁니다. 강남이 “교육을 통한 귀족 계급 세습”이 이뤄지는 곳인 이유는 단순히 이곳에 입시 실적이 좋은 학교와 국·수·영 학원이 몰려 있기 때문이 아닙니다. 파델이 지적한 ‘르네상스식 교육’이 그나마 이뤄지고 있는 곳은 교실이 아니라 사교육입니다.

물론 공교육에서도 융복합 노력을 시도합니다. 그 일환으로 시작된 것이 2018년 도입된 문·이과 융합 교육과정입니다. 대표적인 예로 고1 학생들은 통합과학·통합사회라는 새로운 교과목을 배우기 시작했습니다. 기존의 문과는 수능에서 과학을, 이과는 사회를 보지 않았는데, 그렇다 보니 문과생은 ‘과알못’이 되고 이과생은 ‘사알못’이 되기 십상이었습니다. 통합 교과목을 통해 문·이과의 장벽을 없애고 융·복합 인재를 기르는 게 목표죠.

그런데 현실은 어떤가요? 많은 학교들이 통합과학 한 과목을 물리·화학·생물 교사 등이 각 장별로 나눠 가르칩니다. 통합사회도 마찬가집니다. 하나의 교과목 안에서도 통합이 이뤄지지 않는데 문·이과 융합의 길은 멀어 보입니다. 아이들에게 야채와 고기를 골고루 비벼먹을 수 있게 비빔밥을 차려주겠다면서 찬도 제대로 주지 않고 알아서 먹으라는 것과 같은 이치입니다.

그렇다면 우리 교육은 어떻게 바뀌어야 할까요? 구체적인 대안과 방법에 대해서는 다음 주에 세밀히 살펴보도록 하겠습니다.

sam@joongang.co.kr

#'윤석만의 인간혁명'은 월간중앙 12월호에서도 보실 수 있습니다.

■ 윤석만 기자는

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

국회·청와대·교육부 등 다양한 출입처를 거쳤다. 2012년 한국기자상을 받았다. 고려대에서 사회학을 전공하고 경희대에서 미래 사회를 주제로 박사과정을 밟고 있다. 4차 산업혁명을 과학·기술·산업만이 아닌 인간과 문화, 의식과 제도의 측면에서 조망하며 미래인문 분야의 전문가로 활동 중이다. 저서로 『휴마트 씽킹』, 『리라이트』, 『인간혁명의 시대』(2018 세종도서), 『미래인문학』 등이 있다.

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.