|

국도변을 달리다보면 우리 식당의 몇 가지 특징이 드러난다. 보양식이거나 복고풍이거나. 몸에 좋다는 온갖 설명이 가득하다. 그게 어떤 과학적 사실을 근거로 하는가는 중요하지 않다. 우리는 식당과 메뉴를 정할 때 마음이 가는 곳을 정하게 마련인데, 몸에 좋다는 건 아주 좋은 소재가 되는 거다. 여기에다 복고풍은 여전히 손님들의 향수를 움직이는 것이 효과적이란 뜻이다. 가마솥으로 스물 네 시간 고아 냅니다, 옛날식 할머니 된장 맛! 직접 장작을 때어 밥을 지어드립니다!

검불 넣고 장작 때서 밥 지어보면 이게 할 일이 아니란 걸 5분 안에 알게 된다. 연기는 맵지, 불은 잘 안 일어나지, 시간은 흐르지. 진땀을 흘렸을 옛 할머니들에게 경의를 표하지 않을 수 없다.

|

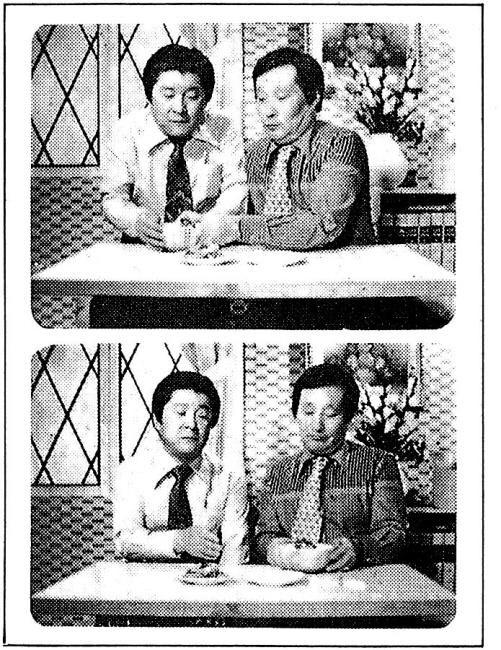

우리 어머니 대에서 비로소 ‘뒷산의 나무’에서 해방이 시작되었다. 연탄은 이미 일제강점기에 공급되었지만 주력 에너지가 된 것은 1960년대 이후다. 연탄아궁이는 통제가 가능했다. 불구멍에 헌 양말을 막아 넣고 공기조절을 할 수 있었다. 이동형 연탄화덕도 나왔다. 동시에 밥 짓고 국 끓이고 아기 속옷도 삶을 수 있는 시절이 도래했던 것이다. 석유풍로가 부엌의 주인공이 된 것은 그 시기와 겹친다. 어차피 연탄은 난방을 겸했으므로 온전히 취사만 할 수 있는 석유풍로는 얼마나 편리했던가. 백화수복병으로 한 되들이 석유를 받아다가 풍로에 붓거나 형편이 되는 집은 말통으로 사서 두고두고 썼다. 그 시절, 오래 쓴 심지는 교체해야 했는데 낡은 심지가 타는 냄새는 지금도 내 코끝에 남아 있다. 심지를 한껏 올리고 성냥을 그어 불을 붙이면 까만 그을음이 한동안 올라왔다. 나의 최초 ‘요리’는 당연히 봉지라면이었고, 분홍색 석유풍로가 그 역사적인 현장을 같이했다. 삼양라면 또는 구봉서·곽규석이 광고하던 농심라면(사진), 그리고 “김치와 파, 계란 등을 곁들이시면 훨씬 맛이 좋습니다”라던 봉지에 쓰인 안내 문구까지.

가스레인지는 그렇다면 혁명이었다. 1970년대의 부엌은 이 놀라운 도구-지금도 여전히 우리 부엌의 주력이다-가 밥을 했다. 전기밥솥과 전기보온밥솥이 거들었다. 그때 가스레인지는 2구에 그릴이 추가된 것이었다. “간편하게 생선을 구울 수 있어요.” 이 광고 카피는 주부들을 흔들었다. 실제로 그 그릴을 잘 쓴 것 같지는 않다. 우리나라 식습관에 별로 맞지 않았다. 생선구이가 꼭 메뉴에 들어가다시피 하는 일본식 디자인이었던 것이다. 결국 어머니는 낡은 칼 같은 걸 보관하는 용도로 전용했다. 우리나라 아파트의 붙박이 오븐이 설명서도 뜯기지 않은 채 큰 냄비 보관용이 된 것처럼.

이제는 전기 인덕션이 장차 주력이 될 거라고 하고, 홈오토메이션인가 뭔가 인공지능이 밥솥의 스위치도 눌러주고 국도 끓여주는 시대가 되었다. 그렇지만 나는 여전히 뭔가 붉고 푸른 불꽃이 피어나는 화구가 안 보이면 요리가 되는지 의심한다. 원시인의 유전자가 남아 있는 마지막 세대인 걸까.

하여튼 심지 잔뜩 돋워서 찌그러진 양은냄비에 라면 끓이던 시절이 뜬금없이 그리워지는 것이다.

박찬일 음식칼럼니스트

▶ 장도리 | 그림마당 보기

▶ 경향신문 최신기사

▶ 기사 제보하기

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.