|

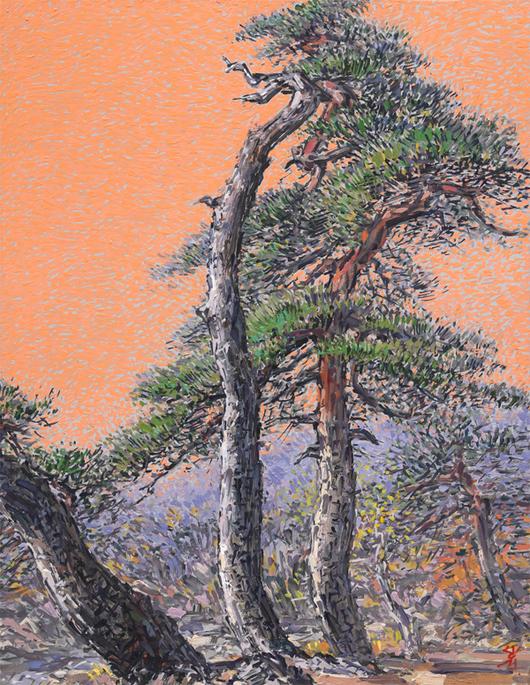

`솔`(53×41㎝) [사진 제공 = 노화랑] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

20여년간 초현실주의 그림을 그리던 김상원 작가(62)는 개념과 논리를 따지는 현대미술에 지쳤다. 그래서 2004년부터 산을 찾아다니면서 자연을 묘사했다. 역시 현장에 답이 있었다. 학창시절 소풍이나 수학여행을 갈 때 즐거움이 되살아났고, 나무와 꽃을 통해 다양한 감정을 담을 수 있었다. 겨울에는 눈 덮인 설악산을, 봄에는 지리산과 구례 산수유, 여름에는 양산 통도사와 경주 남산, 가을에는 설악산 단풍을 그리는 현장 사생화 전문이 됐다. 야외에서 스케치부터 마무리까지 하기에 작업실이 따로 없다.

작가는 "사진을 찍어 그리면 거기에 얽매이게 된다. 계절마다 빛이 다르고 감흥이 시시각각 달라져 현장에서 그려야 한다"고 말했다.

그는 무더위와 한파에도 화구를 챙겨 밖으로 나간다. 장마철에는 캔버스를 보호할 비닐을 들고 다닌다. 현장 사생화가의 최대 적은 바람이다. 갑자기 돌풍이 불어 화구가 날아가버리면 속수무책이다. 2005년에는 울산시 주전동 횟집 주차장에서 태풍이 몰아치는 바다를 그리다가 발목까지 파도가 밀려와 죽을 고비를 넘겼다.

"주차장에서 그림을 다 그리고 일어서니까 바닷물로 가득차 있었다. 어디까지가 바다인지 주차장인지 구분이 안 될 정도였다. 그런 위험이 사생의 묘미이기도 하다."

공사현장에서 쓰는 높이 3m 이상 비상계단을 설치해 그 위에서 감나무를 그리기도 한다. 감들이 재미있게 달려 있는 구도를 담기 위해서다.

'소나무 작가'라는 명성은 2006년 가을 설악산에서 얻었다. 뿌연 연무(煙霧)로 그림을 그릴 수 없어 산자락으로 내려오니까 소나무 숲이 마음 속으로 들어왔다. 솔잎을 닮은 선묘로 소나무의 기백을 힘차게 그려 인기를 끌었다. 그림이 잘 팔리는 바람에 전국 방방곡곡을 누비면서 다채로운 소나무 자태를 담아왔다.

"태풍이 많이 지나가는 부산에서 동해안 남부 지역까지는 소나무가 더디게 자란다. 바람에 기울어져 나무 굴곡이 심하다. 반면 강릉이나 양양, 고성에는 줄기가 곧은 금강송이 주로 자란다. 높이 올라가지 못하면 그늘에 파묻혀 죽으니까 엄청난 생존 경쟁을 한다."

13년간 소나무를 그려도 싫증나지 않은 이유는 계절에 따른 변화다. 겨울에는 소나무색이 짙어지고, 봄이면 새순이 돋아 싱싱하고, 여름 무더위에도 늠름하다. 9월에는 솔잎의 생사가 엇갈린다. 그 해 난 잎은 더 푸르러지고, 지난해 생긴 잎은 노랗게 물들어 낙엽이 된다.

작가는 "바위틈 등 열악한 조건에서도 자라는 소나무는 역경과 고난을 견딘 우리 민족의 기상을 닮았다. 형태가 까칠까칠하면서도 부드럽고 풍부해 반전 매력을 갖고 있다"고 말했다.

그가 올해 1월부터 그린 소나무와 감나무, 꽃 등 10호 작품 50점을 서울 노화랑 '10호 명작전'에 펼친다. 서울 자택에 머무른 시간이 거의 없었을 정도로 산과 들에서 발품을 판 작품들을 300만원에 내놓는다. 이전 개인전에서 500만원에 팔던 소품들이다.

작가는 "시국과 경기가 안좋은데도 미술을 사랑하는 애호가들에게 감사하는 의미로 가격을 내렸다. 많은 사람들이 내 그림을 소장하면 기쁨도 커진다"고 했다. 주로 200~300호 대작을 그리다가 10호에 담기가 힘들었지만 보람을 느낀다고. 전시는 18일까지.

[전지현 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.