|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

도입된 지 3년 된 '60세 정년'의 부작용이 속출하고 있다. 더욱이 최근 불거진 '65세 연장' 논의는 시기상조라는 지적이 제기됐다.

한국경제연구원은 11일 '정년 연장의 쟁점과 과제' 보고서에서 정년 연장으로 인해 우리나라 노동시장이 겪고 있는 어려움으로 △기업 인건비 부담 가중 및 조기퇴직 증가 △청년실업 악화 △양극화 심화 등을 꼽았다.

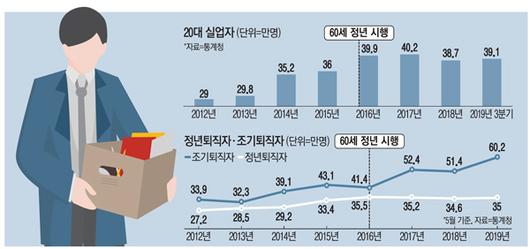

먼저 인건비 부담이 커지면서 조기퇴직자 수가 크게 늘었다. 한경연이 통계청 자료를 분석한 바에 따르면 조기퇴직자는 60세 정년 시행 전(2010~2015년) 연평균 37만1000명에서 시행 후(2016~2019년) 51만4000명으로 증가했다.

추광호 한경연 일자리전략실장은 "미·중 무역전쟁과 일본 수출규제 등 대외 불확실성과 내수 침체 등 경기 요인도 있지만 정년 연장으로 생산성보다 높은 임금을 받는 고령근로자가 늘어 인건비 부담이 높아진 영향이 있는 것으로 판단된다"고 설명했다.

또 신규 채용이 줄면서 청년실업률이 악화됐다. 60세 정년 시행 전 20대 실업자는 연평균 32만5000명이었으나 시행 후 연평균 39만5000명으로 늘었다. 이와 관련해 2017년 한국경영자총협회가 진행한 '신규 인력 채용 동태 및 전망 조사'를 보면 100인 이상 기업 중 신규 채용 계획이 없는 기업 비중이 2013년 9.1%에서 2017년 21.0%로 늘었다. 신규 채용이 줄어든 이유로는 경영 실적 악화(46.6%), 대내외 불확실성 증가(21.2%), 정년 60세 시행에 따른 채용 여력 축소(14.0%)가 꼽혔다. 300인 이상 대기업은 대내외 불확실성 증가(15.9%)보다 60세 정년 의무화(21.7%)를 신입 직원을 안 뽑는 주원인으로 지목했다.

한경연은 60세로 정년을 연장한 것이 대기업·중소기업, 정규직·비정규직으로 나뉘는 우리나라 노동시장의 이중구조 문제를 더 악화한다고 지적했다. 정년 연장 혜택이 고용 여력이 있고 근로조건이 좋은 '대기업·정규직·유(有)노조'에 집중돼 양극화가 심화한다는 것이다.

이처럼 정년 연장 부작용이 나타나는 건 통상 '근속 1년 미만 대비 30년 이상 근로자의 임금배율'을 의미하는 '임금연공성' 때문이다. 2017년 기준 한국의 임금연공성은 3.11배다. 고령 근로자 1명을 고용하면 1년 미만 근속자 3명 이상 임금에 해당하는 비용이 든다는 뜻이다. 당시 기준으로 일본(2.37배)보다 훨씬 높다. 또 2014년 기준 한국의 20~29년 근속자 임금은 1년 미만 근속자의 4.04배로 유럽연합 24개국 평균(1.56배)보다 월등히 컸다.

우리와 유사한 인구구조 변화를 겪은 일본은 20여 년에 걸쳐 서서히 60세 정년을 정착시켜 부작용을 최소화했다고 한경연은 분석했다. 일본이 60세 정년 연장을 목표로 처음 설정한 건 1973년이고, 시행된 건 1998년이다. 1990년대 후반 일본 기업들은 경영 환경 변화에 대응하고 임금과 생산성을 연계하기 위해 호봉급을 축소하고 직무·역할급(직무 내용·수행 능력 기준으로 설정한 역할등급 달성 정도에 따라 보상) 도입을 확대해 임금체계 연공성을 완화했다.

추 실장은 "우리는 개편 논의가 나온 지 3~4년밖에 안 돼 앞으로 충분한 시간을 들여 직무 중심 임금체계 전환이 이뤄져야 정년 연장의 추진 기반이 형성된다"고 말했다. 그러면서 그는 "기업 정규직 노조의 급격한 임금 인상 자제, 정규직 과보호 법제 개선 등을 통해 노동시장 이중구조를 개선해야 한다"고 덧붙였다.

[이유섭 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.