"노동이동 경직성 유지됐으면 2011~18 평균 GDP증가율 3%P 더 확대"

|

[아시아경제 김은별 기자] 한국의 산업간 노동이동 경직성이 커지고 있으며, 만약 노동이동 경직성이 커지지 않았다면 금융위기 이후(2011~2018년) 평균 국내총생산(GDP) 증가율도 2002~2010년 대비 3%포인트 가량 확대됐을 것이란 분석이 나왔다.

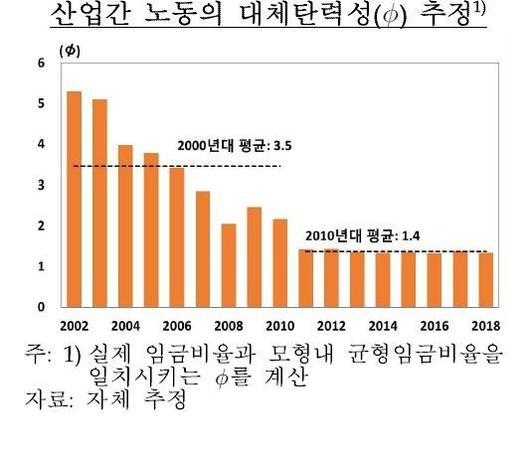

30일 한국은행 '조사통계월보'에 게제된 '산업간 노동이동 경직성의 거시경제적 영향(박창현 조사국 고용분석팀 과장)'에 따르면 산업간 노동의 대체탄력성은 2000년대 평균 3.5에서 2010년 평균 1.4로 낮아졌다. 2000년대 평균의 약 40% 수준으로 하락한 것이다.

대체탄력성이란 산업간 노동의 대체성을 나타내는 모수로, 대체탄력성이 떨어졌다는 것은 산업간 노동이동 제약이 더 커졌다는 것을 의미한다.

박 과장은 보고서에서 노동이동 경직성이 없었다고 가정할 경우, 2011~2018년 중 평균 GDP는 2002~2010년 대비 약 37.8% 증가했을 것으로 추정했다. 실제로는 34.9% 증가한 것과 비교하면 약 3%포인트 가량 증가폭이 확대될 수 있었던 것이다.

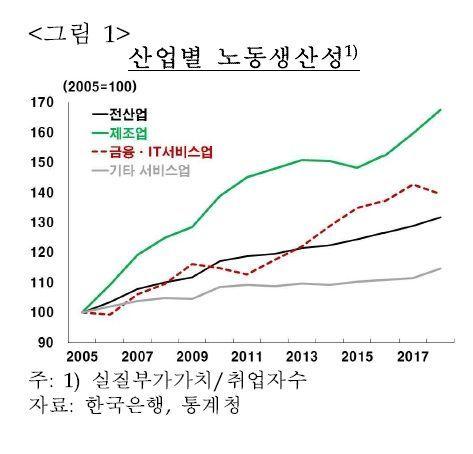

한국의 산업은 제조업에 치우쳐져 있고, 이에 따라 제조업과 고부가가치 서비스업의 노동생산성(임금)은 빠르게 오르고 있다. 전통적 경제이론에 따르면, 이렇게 임금 격차가 벌어져 있을 경우 저생산성 산업으로부터 고생산성 산업으로 노동력이 이동하면서 임금격차가 해소돼야 한다. 그러나 현실은 각종 제약이 동반되면서 이론을 따르지 않았다.

|

한국고용정보원에 따르면 2017년 기준 산업별 취업자수 비중은 제조업 16.9%, 금융·IT서비스 5.9%로 2010년(17.0%, 6.2%)과 크게 변하지 않았다. 반면 2017년 노동이동 비중은 2010년 대비 제조업은 4.1%포인트, 금융·IT서비스의 경우 1.1%포인트 줄었다.

노동이동 경직성이 커지는 이유로는 고생산 제조업에 채용될 수 있는 전공의 대학졸업자수가 늘면서 경력직들이 산업간 이동을 할 수 있는 여지가 많이 줄었고, 불확실성이 커졌다는 점이 꼽혔다. 여성 고용률이 상승하고 맞벌이 가구가 늘면서 배우자들이 쉽게 기존 일자리를 옮길 수 없게 됐다는 점도 이유로 지목됐다.

박 과장은 "산업간 노동이동 경직성이 우리 경제의 노동생산성 저하 및 성장잠재력 잠식을 초래할 소지가 있다"며 "노동이동 제약을 완화하기 위한 정부 및 기업 차원의 적극적인 지원이 요구된다"고 밝혔다.

아울러 구인-구직자간 기술 미스매치가 심화되는 점을 고려해 직무중심의 능력개발 프로그램 확대 등 정부 차원의 지원정책이 필요하다고 강조했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.