기술발전·표준화·인터넷 등으로 초국경 제국 유지

|

미국, 제국의 연대기-전쟁, 전략, 은밀한 확장에 대하여

대니얼 임머바르 지음, 김현정 옮김/글항아리·3만5000원

미국은 제국인가? 직감적으로 의문의 여지가 없어 보인다. 압도적인 군사력과 경제력, 지배적인 소프트 파워 덕에 오늘날 미국은 인류 역사상 유례없는 초강대국으로 군림하고 있다. 제2차 세계대전이 연합국의 승리로 끝난 1945년 8월, 해리 트루먼 대통령은 “미국이 역사를 통틀어 가장 강력한 국가일 것”이라고 했다. 75년이 지난 지금도 마찬가지다. 그런데도 ‘미국=제국’ 등식에 뭔가 더 설명이 필요해 보이는 건 뭘까?

미국 노스웬스턴대의 대니얼 임버바르 교수(역사학)는 “미국은 명백히 제국이었으며, 오늘날에도 여전히 그렇다”고 단언한다. 그는 <미국, 제국의 연대기>에서 미국 역사와 대외 정책을 통해 그 이유를 논증한다. 전통적 의미의 제국(주의)은 식민지 점령과 직접 통치, 또는 속국(속지) 지배가 특징이다. 그러나 미국은 적어도 제2차 세계대전 이후 상당 부분의 해외 식민지를 ‘포기’하거나 독립을 용인했다. 오늘날 미국의 제국적 속성이 감춰진 이유다. 지은이는 이 대목을 날카롭게 포착하고 분석한다. 책의 원제가 ‘어떻게 제국을 은폐하는가’이다. 그 핵심 열쇳말이 ‘영토’다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

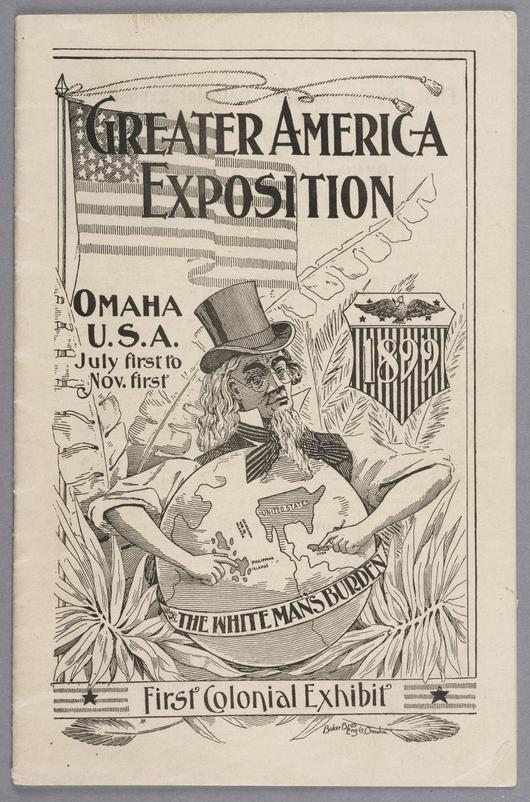

책은 크게 2부로 짜였다. 1부 ‘식민지 제국’은 미국 건국 이후 아메리카 원주민들의 땅을 강탈한 서부 진출부터, 미국-스페인 전쟁(1898년)과 태평양 전쟁(1941~1945) 시기 방대한 해외 식민지 획득까지 공격적인 영토 확장의 역사를 다룬다. 그 과정의 폭력성과 야만성은 역사상 여느 제국과 다르지 않다. “전쟁이란 미국인들에게 지리를 가르치는 신의 방식”이었다. 미국의 외교 정책에는 거의 독보적으로 ‘영토’라는 요소가 들어간다. 지금도 영국·프랑스·러시아 등 다른 나라들의 해외 기지는 30개 정도인 반면, 미국은 약 800개의 해외 기지를 보유하고 있으며, 다른 해외기지에 출입할 수 있는 협정을 수십 개 국가와 맺고 있다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

지은이의 돋보이는 통찰과 분석이 담긴 2부의 제목은 ‘점묘주의 제국’이다. 이 개념은 베네딕트 앤더슨이 ‘로고 지도’라고 명명한 미국 지도가 잘 보여준다. 북미 본토만 표시하는 로고 지도는 사실과 다르다. 엄연히 50개 주에 포함된 알래스카와 하와이가 빠져 있다. 1940년까지 미국이 거느린 카리브해와 태평양의 100여개 섬까지 더하면 육지 면적만 따져도 실제 ‘확장된 영토 지도’는 로고 지도보다 훨씬 커진다. 그 지도는 대부분 군사기지가 들어선 수많은 섬들로 점묘화처럼 보인다. “로고 지도는 대규모 식민지든 아주 작은 섬이든 할 것 없이 모두 배제(하며…), 진실을 호도한다.”

제2차 세계대전은 미국을 전 지구적 존재로 만들어버렸다. 전쟁 중 미국은 2000개의 해외 기지에 3만개의 군사시설을 보유했다. 1940년 미국이 관할하는 해외 지역 인구는 약 1억3500만명으로 본토 인구를 웃돌았다. 전쟁 이후 미국은 ‘권력의 정점’에서 식민지 제국의 모습과 거리를 두기 시작했다. 피식민지의 저항과 세계적 탈식민지화가 한 이유지만 그것만으로 다 설명이 되진 않는다. 전례가 없는 기술 발전과 산업적 성취가 최대 요인이었다. 태평양 전쟁 때 고무를 비롯한 천연자원의 주요 공급지였던 동남아 국가들을 점령하자 미국은 합성고무 개발에 나섰고, 그 과정에서 개발된 플라스틱을 비롯한 합성소재들은 인류의 소비생활을 바꿔놨다. ‘플라스틱 신대륙’은 식민지에서 화학으로 무대를 옮겨간 신개척지였다. 이에 더해, 항공 표준, 조립식 배송, 무선통신, 풍토병 치료약 등 신기술이 영토를 대체했다. “표준을 공표하는 제국의 능력은(…) 머나먼 땅에서도 식민 지배자의 관행이 지켜진다는 의미”였다. 인터넷과 영어의 힘도 미국 제국을 공고히 했다. “국경 안에서 이뤄지는 식민 지배가 아니라 국경을 뛰어넘는 ‘세계화’가 조율 방식”이 됐다.

‘제국’은 단순히 비난조의 말이 아니라, 좋든 나쁘든, 전초 기지와 식민지를 거느린 나라를 묘사하는 방식이라는 게 지은이의 설명이다. “제국은 한 나라의 특성이 아닌 형태를 가리키는 말이라고 봐야 한다”는 것이다. “확장된 미국 영토는 우리 모두의 가까이에 있다.”

이 책을 미국 수정주의 역사학자 니알 퍼거슨이 쓴 <콜로서스-아메리카 제국 흥망사>(2004)와 비교해보는 것도 흥미롭겠다. ▶관련기사= ‘제국 미국’에 대한 논쟁적 처방전

퍼거슨도 “미국은 스스로 의식하진 못했지만 항상 제국이었다”고 했다. 그러나 그는 “미국은 제국이되, 그 사실이 나쁘지만은 않다”며 미국의 지배 시기에 세계의 많은 지역이 ‘혜택’을 입었다며 두둔하는 시각을 보인다. 미국이 제국이기를 거부할 게 아니라 자유무역, 노동규제, 적절한 거버넌스를 확산하는 ‘자유주의적 제국’으로 처신해야 한다는 것이다.

조일준 기자 iljun@hani.co.kr

▶네이버에서 한겨레 구독하기

▶신문 보는 당신은 핵인싸!▶조금 삐딱한 뉴스 B딱!

[ⓒ한겨레신문 : 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.