보험가격 자율화 30년 됐지만…보험료 인상 언급 땐 임원 호출 '입단속'

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“‘딜’이 마무리 됐다.”

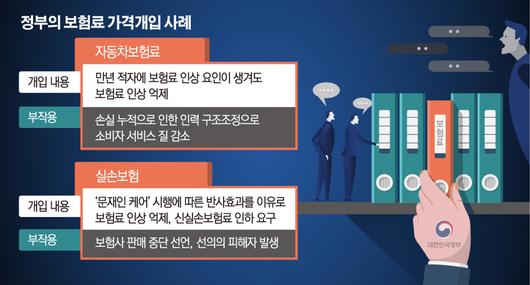

팽팽한 기싸움의 연속이었던 실손의료보험·자동차보험료 인상 작업이 마무리 되면서 손해보험업계 고위관계자가 내놓은 평가다. 보험료를 둘러싼 금융당국과 보험사간의 줄다리기를 일종의 ‘거래’로 표현한 것이다. 당국은 보험료 인상은 ‘시장 자율’이라고 외치면서도 뒤로는 가격개입과 거래를 일삼았다. 보험료를 올리려면 당국이 내거는 조건을 들어줘야 하는 것이다. 이젠 간접 개입이 아닌 직접 개입이라는 지적이 나올 정도다. 특히 문재인 정부에 들어 ‘소비자 보호’를 명분으로 금융포퓰리즘을 앞세운 관치금융이 더욱 활개를 치고 있다는 볼멘소리도 나온다.

◇말로만 '시장자율'...사실상 '직접개입'=명목상으로 보험료 책정은 보험사 자율에 맡겨 있다. 정부는 1990년대 중반부터 "보험 산업에 시장 경쟁 원리를 정착 시키겠다"면서 단계적으로 보험 가격 자유화를 추진했다. 2000년에는 완전 자율화가 이뤄졌다고 선언했다. 지금도 법적으로는 보험사가 알아서 가격을 정하는 구조다.

그러나 업계는 "여전히 당국이 암묵적인 가이드라인을 제시하고, 업계는 그에 따라 가격을 정하는 게 일반적"이라고 입을 모은다. 한 손보사 관계자는 "가이드라인이 없다면 왜 보험사마다 인상률이 거의 같겠냐"면서 "담합 등을 우려해 일부러 인상률을 다르게 하기도 한다"고 털어놨다. 이에 대해 금융당국은 "원칙적으로 보험료 책정은 보험사 자율"이라는 말만 반복할 뿐이다.

◇툭하면 담당자 호출..'관치의 산물'된 자동차, 실손보험=관치금융의 대표적인 사례가 자동차보험과 실손보험이다. 자동차보험은 운전자라면 필수로 가입해야 해 국민여론 형성에 가장 큰 영향을 준다. 총선을 앞둔 이번 인상 때는 정도가 더욱 심했다. 당국의 매개체 역할을 하는 보험개발원 요율검증 절차는 통상 2주면 마무리되지만, 이번엔 한 달이 넘게 회신을 주지 않기도 했다.

당국 관계자가 자동차보험 담당 임원을 호출하는 일도 비일비재한 것으로 알려졌다. 보험업계 관계자는 "자동차보험 담당자들은 툭하면 당국의 소환을 받는다"며 "보험개발원에 요율검증을 신청했다는 이유로 당국의 호출을 받기도 하고, 심지어 회사 IR 때 자동차보험료 인상 필요성을 언급만 해도 당국에 불려가 입조심을 당부받기도 한다“고 귀띔했다.

이번에는 보험료 인상을 두고 '딜'을 한 흔적도 보인다. 실손보험의 경우 금융당국은 실손보험을 판매하는 보험사들에게 실손보험료 인상률이 최대 9.9%를 넘지 않도록 할 것과 기존 실손보험의 보험료를 인상하는 대신 신실손보험 가입자에게는 같은 비율로 보험료를 낮출 것을 주문했다. 통상 보험료의 조정 폭은 손해율 등을 감안해 결정하지만 신실손보험의 경우 이와 무관하게 동률 적용을 하라는 것이다. 정책성보험인 신실손보험 흥행을 위해 갈아타기를 유도하기 위함으로 풀이된다. 자동차보험도 마찬가지다. 애초 5% 인상을 요구했던 손보사들에게 당국은 3% 가량의 보험료 인상만 허용했다. 이마저도 특약보험료 인하 조건을 내걸었다. 손보사들은 내달 손해율이 양호한 특약 보험료 인하를 준비하고 있다.

업계 전문가들은 당국의 시장개입을 두고 단기간 효과를 낼 수 있는 가장 손 쉬운 정책이라고 입을 모은다. 한 금융권 관계자는 “보험료는 개입이 상대적으로 쉽고 효과도 단기간에 나타나 금융당국이 가장 가격개입이 심하다”고 말했다. 하지만 정부의 지나친 관치금융에 따라 금융사의 상품과 서비스가 획일화되고, 수익성이 저하되면서 장기적으로 소비자가 피해를 보는 악순환을 초래할 우려가 있다는 지적이 제기된다. 또 다른 관계자는 “현 정부에선 금융을 산업으로 인식하지 않고 있다”며 “정치 논리가 아닌 시장 논리로 접근해야 한다”고 꼬집었다.

[이투데이/서지연 기자(sjy@etoday.co.kr)]

▶프리미엄 경제신문 이투데이 ▶비즈엔터

Copyrightⓒ이투데이, All rights reserved. (무단 전재 및 재배포 금지)

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.