‘박근혜 옥중 서신’ 영향

‘범진보 결집’ 목소리도

지도부 주중 결론낼 듯

|

더불어민주당이 시민사회가 주도하는 비례연합당의 합류를 놓고 최종 선택이 임박한 분위기다. 결단을 촉구하는 당 밖의 성화는 거세지고 당내에서도 불가피론이 고개를 들고 있다.

특히 4일 박근혜 전 대통령의 옥중서신이 공개되면서 ‘4·15 총선에서 적폐세력의 부활을 막아야 한다’는 주장이 커질 경우 민주당의 참여를 압박하는 전방위 공세가 예상된다.

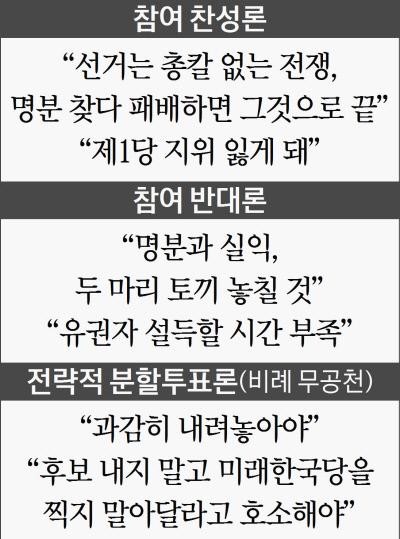

하지만 당내에선 ‘비례연합당’을 바라보는 세 갈래 길이 엄존해 있는 상황이다. 지도부는 이번주 중 참여 여부를 결론짓기로 하고 내부 의견을 모으고 있다.

현재까진 비례연합당 참여에 반대하는 의견이 가장 도드라진다. 지난달 28일 “비례용 위성정당 창당에 분명히 반대한다”고 공식적으로 밝힌 김해영 최고위원이 반대론의 키잡이 역할을 하고 있다. 비례연합당 참여가 “명분과 실익 두 마리 토끼를 모두 놓칠 수 있다”는 것이 반대론의 골자다.

한 의원은 이날 “어떤 명분으로도 비례연합당은 선거법 개정 취지에 부합하지 않는다”면서 “의석 몇석 얻으려다 국민의 마음이라는 더 크고 중요한 것을 잃을 수 있다”고 말했다. 명분이 있다 해도 이를 당원·지지층에 설명하고 설득하는 데 적지 않은 시간이 걸려, 촉박한 총선 일정상 합류하기 어렵다는 점도 반대론의 동력이다.

비례연합 참여론도 없지 않다. 이미 비례한국당 창당으로 선거제 개혁 의미가 훼손된 만큼 명분만 고집하기보다 실익을 챙겨야 한다는 것이 참여론의 요체이다. 이날 박 전 대통령의 ‘보수 집결’ 메시지는 민주당을 비례연합당으로 끌어당기는 구심이 될 가능성이 있다. 미래통합당 중심의 범보수 단일대오에 맞서려면 범진보 진영의 결집이 불가피하다는 논리가 설득력을 얻게 될 것이라는 전망이다.

강병원 의원은 CBS 라디오에서 “미래통합당 기생정당이 실질적인 파급력을 갖게 되면 제1당 지위를 잃게 되는 것도 현실적인 고민”이라고 했다. 한 의원은 “비례연합이든, 비례 후보를 안 내든 어떤 형태든 가능성을 열어놓고 논의해야 한다. 선거는 이겨야 하는 것 아니냐”고 말했다. 일종의 절충론으로 민주당이 비례연합당에 참여하더라도 소수정당을 배려해 비례 순번 후순위를 받는 방안도 거론되고 있다.

그러나 이럴 때일수록 원칙대로 정면승부해야 한다는 주장도 나온다. 전략적 분할투표로 임해야 한다는 것이다. 민주당이 비례대표 후보를 내지 않고 민주당 몫의 비례대표 의석을 모두 소수정당에 몰아주는 ‘전통적 선거 방정식’이다.

거대 여당이 희생을 감내하는 이미지를 얻으면서 소수정당의 원내 진입을 촉진하는 선거제 개혁 정신을 최소한 지키는 길이다. 범진보진영의 결속을 강화할 수 있다는 장점도 있다. 시민사회에서는 백낙청 서울대 명예교수가, 정치권에서는 민주당 최재성 의원이 이 안을 강하게 주장한다.

민주당 비례대표 후보 공모 절차에 참여한 신청자들은 비례연합 참여를 둘러싼 당의 고심에 반발하고 있다. 한 비례대표 후보 신청자는 “공당의 비례 선정 절차가 진행 중인데 내부에서 그만하자는 말이 나오는 자체가 난센스”라고 말했다. 우상호 비례대표공천관리위원장은 지난 3일 “우리가 심사하는 후보를 그쪽 정당으로 넘겨달라는 것인지, 우리는 우리 후보를 내고 우리 후보로 선택되지 않은 분들이 그리 가서 비례를 내자는 것인지 얘기를 들어봐야 한다”고 말했다.

현행 선거법에 따르면 창당을 위해서는 3월16일까지 비례대표 후보자 선출 절차와 관련한 당헌·당규를 제출해야 하고, 투표를 통한 후보 선출 등 요건도 충족해야 한다. 김성환 당대표 비서실장은 “(시간이) 많지 않은 것은 사실”이라며 “사안의 성격이 만만치 않다. 의견을 수렴하는 단계”라고 말했다.

조형국·심진용 기자 situation@kyunghyang.com

▶ 장도리 | 그림마당 보기

▶ 경향 유튜브 구독▶ 경향 페이스북 구독

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.