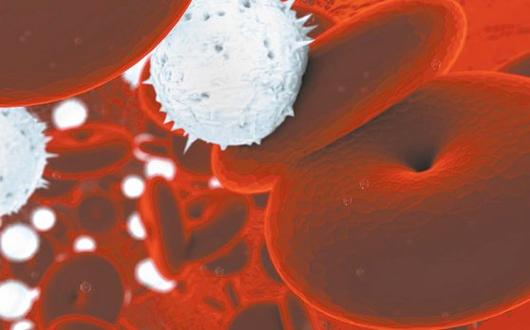

김영삼 전 대통령, 권투선수 무하마드 알리, 가수 신해철. 원인은 달라도 이들의 목숨을 앗아간 병은 하나다. 패혈증(敗血症)이다. 패혈증은 혈액이 바이러스·세균·곰팡이에 감염돼 전신 염증으로 악화한 상태를 말한다. 생소한 병명이지만, 우리나라에서만 매년 7만여 명이 진단을 받고 수천 명이 이로 인해 사망한다. 지난해는 한국인 10대 사망 원인에 꼽혔을 정도로 확산세가 매섭다.

|

패혈증은 진행 속도가 빨라 초기 대처가 중요하다. 나이가 많거나 암, 만성 신장 질환 등으로 면역력이 떨어진 사람은 특히 주의해야 한다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

허약 체질엔 유산균이 ‘독’ 될 수도

패혈증이 위협적인 이유는 광범위한 염증 반응이 다발성 장기부전으로 이어지기 때문이다. 혈액을 타고 염증이 퍼지면서 혈관이 망가지고, 이와 연결된 심장·폐·신장 등 여러 장기가 동시에 타격을 받는다. 고열(38도 이상)과 저체온(36도 미만), 심박 수 증가, 호흡수 증가, 혈압 저하 등 증상이 다양한 이유다. 중앙대병원 중환자의학과 김원영 교수는 “패혈증일 땐 비정상적인 면역 반응으로 인해 감염 부위와 떨어진 정상 조직도 손상을 받는다”며 “감기와 비슷한 증상부터 어지럼증, 식욕 저하, 피부색 변화 등이 복합적으로 나타날 수 있다”고 설명했다.

발병 원인은 다양하다. 첫째, 음식이다. 오염된 물·야채·고기가 식중독을 부르고 이 균이 혈액에 침투해 패혈증으로 악화한다. 특히 여름철에는 덜 익힌 굴·조개를 먹다 비브리오 패혈증에 걸리는 경우가 많아 주의해야 한다. 건강에 좋은 유산균(프로바이오틱스)도 경우에 따라 패혈증을 유발하는 ‘독’으로 돌변할 수 있다. 서울대병원 소화기내과 김주성 교수는 “장에서는 이로운 균도 혈액에서는 독성을 띨 수 있다”며 “만성 간 질환자나 장 점막이 약한 크론병 등 염증성 장 질환자는 음식으로 인한 패혈증 위험이 큰 만큼 정기적으로 건강검진을 받고 의사와 식습관을 상담하는 게 좋다”고 조언했다.

둘째, 외상이다. 2012년 미국 뉴욕에서 농구를 하다 찰과상을 입은 12세 소년이 다음날 패혈증으로 숨지는 사건이 발생했다. 상처를 통해 체내 침투한 세균이 치명적인 결과를 낳았다. 수술 부위나 몸에 삽입한 카테터·정맥관이 감염의 통로가 돼 패혈증을 유발하기도 한다. 마지막은 2차 감염이다. 인후염·폐렴·요로감염 등 감염병의 원인균이 전신에 퍼져 문제를 일으킬 수 있다. 고대안암병원 감염내과 윤영경 교수는 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)도 폐렴, 나아가 패혈증의 도화선이 될 수 있다”고 덧붙였다.

패혈증은 치료 속도가 생사를 좌우한다. 발병 후 1시간 내 치료하면 생존율이 80%지만, 6시간이 지나면 30%로 뚝 떨어진다. 전신 염증이 장기 손상으로 이어져 사망률이 급증한다. 문제는 증상이 일반적인 데다 진단이 까다롭다는 점이다. 패혈증을 진단하려면 감염 여부를 판단해야 하는데, 이를 위한 혈액검사 결과는 빨라야 이틀 후에 나온다. 환자도 자신의 증상이 패혈증 때문인지 몰라 ‘골든타임’을 놓치는 경우가 적지 않다. 김 교수는 “최근에는 코로나19에 대한 걱정에 위험 증상이 있어도 치료를 망설이다 병을 키우는 환자가 많다”고 우려했다. 전문가들이 패혈증에 대한 인식 개선을 강조하는 이유다.

수액 주사와 항생제 투여 병행 치료

스스로 패혈증의 고위험군인지 파악하는 게 우선이다. 암 환자, 만성 심부전·신부전 환자, 스테로이드 등 면역억제제를 복용하는 사람은 면역력이 떨어져 패혈증에 걸리기 쉽고 치료해도 잘 낫지 않는다. 비만·당뇨병과 같은 만성 질환자나 고령층도 마찬가지다. 김 교수는 “패혈증 위험이 큰 사람은 기침·콧물 같은 호흡기 증상이 없어도 열이 지속하는 등 감염이 의심되면 즉시 병원을 찾아야 한다”고 말했다.

패혈증이 의심될 경우에는 수액 주사로 부족한 산소·영양소를 공급하고 항바이러스제·항생제를 적극적으로 투여하는 ‘묶음 치료’가 진행된다. 생존율을 높이기 위해 원인균을 파악하기 전 최대한의 처치를 시행하는 것이 패혈증의 치료 전략이다. 관건은 항생제 내성이다. 이 경우, 약을 써도 병원균이 죽지 않아 위험한 상황에 부닥칠 가능성이 커진다. 윤 교수는 “종전에 처방받았던 항생제의 종류와 약효 유무를 의사에게 알리는 게 치료에 도움이 된다”고 말했다.

박정렬 기자 park.jungryul@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.