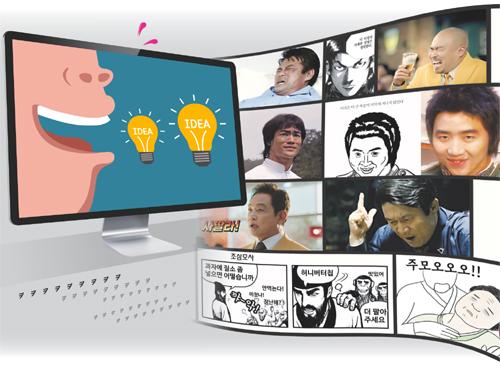

김성하 PD와 함께한 ‘밈’ 분석 / 만화·게임·TV 장면·정치인 말실수 등 / 인터넷에 재미난 말·영상 재포스팅 / TV 광고 등 주류 문화계까지 흔들어 / 맥락에 중점 둔 기호와 코드의 향연 / 유튜브 영상 밑천 ‘대세 콘텐츠’ 각광 / B급 문화 주류화·세대간 단절 우려도

|

문제를 하나 풀어보자. 다음의 보기가 의미하는 것은 무엇일까.

ⓐ“제가 LA에 있었을 때…” ⓑ“묻고 더블로 가!” ⓒ“그거 해봐 그거…(*실제로 한 말)” ⓓ“JUMO∼”

10·20대라면 무슨 얘기인지 퍼뜩 알아들었겠지만 40대 이상, 아니 30대부터도 고개를 갸우뚱하는 사람이 많을 것이다. 답은 ‘밈(meme)’이다. 1976년 리처드 도킨스가 저서 ‘이기적 유전자’에서 제시한 그 밈이 아니다. 거기에서 비롯된 것은 맞으나 엄밀히 따지면 의미가 다르다. 그래서 일부 언론에선 일부러 ‘인터넷 밈’이라 적어 구분하기도 한다. 밈이 무엇인지 설명하기란 쉽지 않다. ‘인터넷에서 유행하는 특정한 문화 요소와 콘텐츠’ ‘인터넷상에 유행하는 재미난 말을 적어 넣어서 다시 포스팅한 그림이나 사진’ ‘재미있는 요소가 담긴 사진, 영상, 그림 등이 인터넷에 빠르게 퍼지며 유행으로 자리 잡는 현상’….

언론마다 밈을 정의하는 방식이 모두 제각각이다. 그만큼 관련한 연구나 공통의 합의가 없었다는 것인데, 교집합을 추려보면 ‘인터넷’과 ‘사진·영상(콘텐츠)’, ‘유행’ 정도의 단어가 남는다. 이것들이 한데 버무려진 어떤 개념 혹은 현상이라고 생각하면 얼추 윤곽이 그려질 것이다.

거칠게 말하면 ‘밈의 시대’라 해도 과언이 아니다. 과거 소수 네티즌끼리 낄낄대며 즐기던 밈 코드가 이제는 TV광고 등 주류 문화계까지 뒤흔들고 있기 때문이다. 밈으로 재조명, 그러니까 ‘강제전성기’를 맞은 연예계 인사들이 적지 않다.

밈이란 무엇일까. 다양한 밈을 적재적소에 배치하는 편집으로 유명한 김성하(31·사진) ‘샌드박스’ 프로듀서를 만나 그가 생각하는 밈의 의미와 구체적인 활용사례 등을 물었다. 그는 ‘뚝집자(‘뚝배기 밈’을 잘 활용하는 영상 편집자)’란 별명으로도 잘 알려져 있다.

◆“밈은 약속”…2000년대 패러디 요소로 등장

사실 밈은 하늘에서 ‘뚝’ 떨어진 것이 아니다. ‘밈’이란 단어만 없었다 뿐이지 온라인에는 일찍이 수많은 밈들이 존재했다. 2000년대 초반 ‘dc인사이드’나 ‘웃긴대학’ 등 온라인 커뮤니티에 등장한 ‘(합성)필수요소’가 따지고 보면 지금의 밈이다. 하지만 당시엔 철저히 마이너 문화로 취급되고 소비됐다.

만화가 김성모 작품에 나오는 웃긴 ‘짤방’이라든지 당시 유행하던 스타크래프트 게임 장면, 유력 정치인들의 말실수 등이 많이 쓰였고 ‘인터넷 B급 감성’답게 합성수준이 조악한 것이 특징이다.

|

온라인 커뮤니티 캡쳐 |

예컨대 이명박 전 대통령이 유세과정에서 외친 “이거 다 거짓말인 거 아시죠 여러분!”이나 유인촌 전 문화체육관광부 장관의 “찍지 마! XX 성질이 뻗쳐서”, 인도 가수 달러멘디의 ‘뚫훍송’ 등을 영상 사이에 넣거나 사진에 오려붙이는 식이다. 인터넷 합성문화가 밈의 시발점이었던 셈이다. 아직도 일부 오픈백과에선 밈을 ‘필수요소’ 혹은 ‘짤방’이라 설명하기도 한다.

약간 달라진 것은 당시엔 주로 시청각적인 측면에서 재미를 찾았던 반면, 최근엔 맥락에 중점을 둔 밈 활용이 많아졌다는 점이다. 김 프로듀서가 밈을 ‘기호와 코드’라고 보는 것은 그래서다. 콘텐츠를 만드는 이와 소비하는 이 모두 밈이 만들어진 배경을 알아야 특정기호로서 의미와 재미가 생겨나기 때문이다. 무엇을, 어떻게 바꿨는지 알아야 즐길 수 있는 ‘패러디(parody)’와 구조가 흡사하다.

|

온라인 커뮤니티 캡쳐 |

“밈에는 ‘나 이거 아는데’란 정서가 묻어 있어요. 그래서 강도와 범위가 있죠. 이 둘은 상충됩니다. 강도가 강한 밈, 즉 맥락이 어려우면 수용하는 이들이 적을 수밖에 없지만 아는 사람끼리는 엄청 재밌어하죠. 반면 강도가 약한 밈은 대중적이긴 하지만 아무래도 재미가 확 떨어지죠.”

이를테면 지난해 한 햄버거 TV광고에 쓰였던 배우 김영철의 “4딸라” 같은 밈은 수용 범위가 넓은 대신 강도가 약한, 재미가 다소 떨어지는 밈이란 얘기다. 그래서 밈 활용을 위해선 콘텐츠 타깃층의 성향과 정서를 분석하는 것이 대단히 중요하다.

|

온라인 커뮤니티 캡쳐 |

|

온라인 커뮤니티 캡쳐 |

◆유튜브를 움직이는 ‘밈’의 파괴력

왜 밈일까. 최근 대중문화계를 넘어 상업의 영역에서까지 밈에 주목하는 것은 결국 영향력 때문이다. 더 구체적으론 유튜브에서의 영향력인데, 삼단논법으로 설명하면 이런 것이다.

‘어떤 분야든 유튜브 영상이 커다란 밑천이 됐다. 네티즌은 자기가 아는 밈이 담긴 영상에 크게 호응한다. 따라서 밈이 곧 밑천이다.’

실제로 유튜브 ‘디스커버리 채널 코리아’ 채널은 지난해 6월 김 프로듀서가 처음 편집을 맡았을 때만 해도 구독자가 300명밖에 되지 않았으나 6개월 뒤 87만명(현재 96만명)으로 껑충 뛰었다. 가히 기하급수적인 성장인데, 그렇다고 특별히 새로운 콘텐츠가 있었던 것도 아니다. 2006년부터 2011년까지 디스커버리 채널에서 방영된 TV쇼 ‘인간과 자연의 대결(Man vs. Wild)’ 영상들을 10분 남짓 쪼개고 각종 밈을 덧대 재편집한 것이 사실상의 전부다.

|

온라인 커뮤니티 캡쳐 |

그럼에도 대중은 격렬하게 감응했다. 예컨대 ‘무인도에서 굶고 있는 베어그릴스 앞에 상어가 나타났다!’라는 밈으로 범벅이 된 9분33초짜리 영상은 이미 온라인에 많이 알려진 내용이었음에도 1000만뷰를 넘겼다. 지난해 말 김 프로듀서의 계약종료 시점을 기준으로 40건 넘는 영상이 ‘100만뷰’를 찍었다. 밈을 자유자재로 활용하는 것이 얼마나 효과적인지를 단적으로 보여준다.

“10년 전, 20년 전 영상이더라도 현재 유행하는 웃음, 밈을 넣으면 ‘현재의 콘텐츠’가 되죠. 말하자면 재해석인 건데 시대를 초월해 지금 사람들의 정서와 코드를 담아낼 수 있다는 점이 밈이 가진 매력입니다.”

그는 유튜브 댓글 기능이 밈을 대중화시킨 요인이라고도 보았다. 맥락 이해가 다소 어려울 수 있는 강도 높은 밈도 다른 네티즌이 풀어놓은 설명 댓글이나 즐기는 모습을 엿보며 학습하는 것이 가능해졌기 때문이다. 거꾸로 영상 제작자들도 이런 댓글들을 토대로 트렌드에 맞는 밈을 활용하기도 한다.

김 프로듀서가 영국인 모험가 베어그릴스(Bear grylls)를 ‘곰석쇠 밈(Bear+grills. 이름을 이용한 언어유희)’으로 편집, 활용한 것도 다 영상 아래 달린 댓글을 참고한 것이었다. 콘텐츠 제작자와 이용자가 서로 영향을 미치며 밈 코드를 널리 퍼뜨리고 강화시키고 있는 것이다.

◆대중화되면 죽어버리는, 밈의 역설

이제 밈의 영향력은 온라인을 넘어선다. “묻고 더블로 가!” ‘타짜(2006)’의 곽철용(김응수)이나 “제가 LA에 있을 때…” ‘투머치토커(too much talker)’ 박찬호, 특유의 샤우팅 창법을 자랑하는 가수 ‘숲튼훈(김장훈)’ 사례처럼 일단 밈에 오르면 네티즌으로부터 격한 환영을 받게 된다.

배우 김응수나 김영철은 지난해 이런 인기에 힘입어 다수의 CF를 찍고 예능프로에 나오게 돼 ‘제2의 전성기’란 소리를 듣기도 했다. 모두 2000년대 출연했던 작품 속 대사와 장면들이 뒤늦게 밈에 오른 덕택이다.

하지만 대부분은 ‘반짝’ 인기다. 너무 대중화되면 밈으로써 존재가치가 사라져 버리기 때문이다. 이른바 ‘밈의 역설’인데, 이는 밈이 지닌 속성을 엿볼 수 있는 지점이기도 하다.

|

온라인 커뮤니티 캡쳐 |

“CF에 나오는 순간 ‘밈은 끝났다’고 해요. 일종의 수명판독기랄까요. 흔하면 재미가 없거든요. 보세요, 지난해 그렇게 인기를 끌던 곽철용이나 김두한도 너무 자주 나오다 보니 거짓말처럼 사라져 버렸죠?”

최근 주요 언론을 통해 “밈이 권력”이란 분석까지 등장했다. 밈이 대중문화, 더 나아가 자본의 영역에 미치는 파급력을 뒤늦게 실감한 것이다. 밈으로 인한 ‘B급 문화’의 주류화나 세대 간 커뮤니케이션 단절에 대한 우려 목소리도 나온다. 그러나 김 프로듀서는 “그렇게까지 심각하게 여길 필요가 없다”고 말한다. 활용하는 방식이나 휘발성 측면에서 다소 차이가 있을 뿐 따지고 보면 어느 시대에나 존재한 은어, 혹은 속담과 다를 바가 없다는 거다.

“뉴스 리포트나 영화, 드라마 속 장면, 커뮤니티 댓글 등 네티즌 구미에만 맞으면 어떤 것도 밈이 될 수 있습니다. 서로 낄낄대고 즐길 수 있으면 그만인 거죠. 물론 유머코드를 파악하는 것이 쉽진 않으나 말하고자 하는 맥락만 분명하다면 적절한 밈을 찾거나 만드는 건 그리 어렵지 않아요. 저는 밈이 지금 시대 하나의 커뮤니케이션 수단일 뿐이라고 생각합니다. 그게 밈의 본질 아닐까요?”

이창수 기자 winterock@segye.com

ⓒ 세상을 보는 눈, 세계일보

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.