|

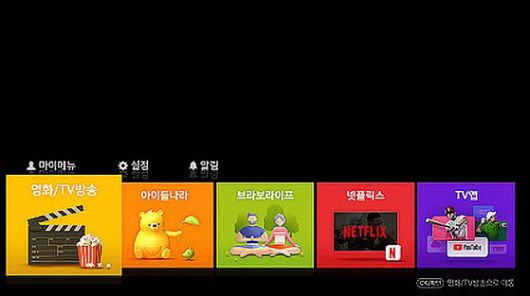

LG유플러스는 넷플릭스와의 제휴를 통해 자사 IPTV 고객이 넷플릭스의 콘텐트를 간편하게 볼 수 있도록 하고 있다. [사진 LG유플러스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

"망사용료도 받고 콘텐트도 제휴해야" 고민

인터넷망 제공사업자(ISP)면서 동시에 IPTV 사업자인 SK브로드밴드ㆍKTㆍLG유플러스는 그동안 넷플릭스 등 글로벌 CP(콘텐트 프로바이더)에 “트래픽 증가에 따른 망 사용료를 별도로 내야 한다”는 입장을 취해왔다. 그러던 것이 넷플릭스·SK브로드밴드 간 소송전과 LG유플러스의 넷플릭스 콘텐트 독점 계약 만기 등의 이슈를 만나 업체별로 이해관계가 엇갈리게 됐다.

LG유플러스는 그동안 자사 IPTV에 넷플릭스의 콘텐트를 독점 공급해왔다. 이를 통해 LG유플러스의 IPTV 이용 고객은 리모컨 버튼을 통해 바로 넷플릭스 서비스를 이용하거나 IPTV 첫 화면에서 넷플릭스를 이용하는 게 가능했다. 하지만 LG유플러스가 자사 IPTV에 넷플릭스 콘텐트를 독점 공급하는 건 올 11월로 계약이 만료된다. SK브로드밴드나 KT도 넷플릭스와 콘텐트 공급을 놓고 협상할 수 있는 여지가 생긴 것이다.

━

SKB, "망 사용료 해결 전 콘텐트 협상도 없어"

이 중 SK브로드밴드는 현재 넷플릭스와 망 사용료를 두고 소송까지 치달을 정도로 갈등 구도를 형성하고 있어 넷플릭스와의 콘텐트 제휴 가능성이 크지 않다. 넷플릭스는 SK브로드밴드가 방송통신위원회를 상대로 “망 사용료 갈등을 중재해 달라”며 재정 신청을 내자, SK브로드밴드를 상대로 채무부존재 확인 소송을 제기한 상황이다. SK브로드밴드 측은 “망 사용료 갈등이 해결되고 협력 관계가 형성된 이후에 (콘텐트 공급)논의가 이뤄질 수 있을 것”이라며 선을 긋고 있다.

|

넷플릭스가 SK브로드밴드를 상대로 소송을 제기했다. '망 이용료'를 놓고 두 회사는 지난해부터 첨예한 갈등을 빚어왔다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

LG유플, "넷플릭스와 제휴 지속"

LG유플러스는 독점 계약 연장이 가장 좋지만, 독점이 아니어도 제휴 관계를 이어나가겠다는 입장이다. LG유플러스 관계자는 “넷플릭스와의 계약 내용상 독점 계약이 끝난 이후에도 제휴 관계는 지속된다”며 “독점이 끝나서 다른 사업자와도 제휴할 수 있지만, 다른 사업자가 독점 제휴할 수는 없는 형태”라고 설명했다.

━

KT, 넷플릭스와 협상 염두에 두고 '중립'

이런 상황에서 KT는 공세와 구애 사이에 뚜렷한 스탠스를 보이지 않은 채 정중동의 행보를 보이고 있다. KT는 “망 비용 부담을 회피하는 일부 대형 글로벌 CP들도 국내 CP와 마찬가지로 적절한 망 이용대가를 부담해야 한다”면서도 “KT도 넷플릭스와 콘텐트 계약 체결에 대한 협상을 진행하고 있다”며 말을 아꼈다.

|

구독형 OTT 월간 순사용자. 그래픽=박경민 기자 minn@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

넷플릭스와 콘텐트 수익 배분도 문제

통신 3사가 이처럼 넷플릭스와의 콘텐트 제휴에 민감한 이유는 IPTV 등 유료방송이 각 통신사의 매출에서 효자 노릇을 톡톡히 하고 있기 때문이다. KT는 지난해 미디어 분야 매출이 전년 대비 11.2% 늘었다. LG유플러스도 IPTV 분야 영업이익이 전년 대비 12.8% 증가했다. 여기에 LG유플러스의 LG헬로비전(구CJ 헬로) 인수, SK브로드밴드의 티브로드 합병 등 3사를 중심으로 유료방송시장이 재편되고 있어 콘텐트 수급을 놓고 치열한 경쟁을 예고하고 있다.

그러니 이통3사로서는 OTT 시장에서 최고의 콘텐트 경쟁력을 갖고 있는 넷플릭스를 무조건 잡아야 할 처지다. 아이지에이웍스에 따르면 넷플릭스의 월간 순 이용자 수(MAU)는 약 481만명으로 구독형OTT(온라인동영상서비스) 시장의 독보적인 1위다.

업계 관계자는“넷플릭스의 몸값이 높아져 통신 사업자와 콘텐트 제휴가 늘면 콘텐트 수익 분배 비율을 놓고 또다른 갈등이 야기될 수도 있다”고 전망했다. 업계에 따르면 넷플릭스는 LG유플러스와 수익 분배 조건이 9 대 1로 국내 CP보다 많은 몫을 가지고 간다. 이때문에 향후 이통사와 넷플릭스는 망 사용료 외에 콘텐트 수익 분배를 놓고도 국내 CP와의 역차별 문제로 갈등이 발생할 수 있다는 분석이다.

김경진 기자 kjink@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.