|

3일(현지시간) 워싱턴 백악관의 브리핑룸의 도널드 트럼프 미국 대통령 © AFP=뉴스1 © News1 우동명 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

(서울=뉴스1) 권영미 기자 = 미 정부가 동영상 앱 서비스인 '틱톡'(TikTok)의 사용 금지 발효 시점을 9월15일로 설정하고 마이크로소프트(MS) 등 미국 기업의 인수 압박에 나선 것이 향후 인터넷 지형을 크게 바꿀 것으로 보인다고 블룸버그통신이 4일 분석했다.

국가 안보를 이유로 이런 조치를 취하는 것이 인터넷상 분열과 '테크노 민족주의'를 가져올 것이라는 설명이다.

◇ "화웨이와 달리 틱톡엔 안보 명분 약해" : 싱크탱크인 뉴아메리카의 샘 색스 사이버보안 및 중국 디지털경제 연구위원은 "이것은 위험한 선례"라면서 "우리는 테크노 민족주의의 길을 가고 있다"고 밝혔다. 테크노민족주의는 과학기술 발달의 목적을 학문과 지식을 위해서가 아니라 자국의 위상을 드높이고 국부를 키우는 것에 두는 사고방식을 말한다.

상하이 인근 도시 쑤저우의 자오퉁-리버풀대의 익찬친 연구원은 화웨이에 대한 미국의 제재는 국가안보 측면에서 어느 정도 근거가 있지만 틱톡 금지 주장은 근거가 매우 약하다고 말했다.

그는 "합리적인 주장이 아니다. 이것은 중국 기업에 대한 전면적인 금지와 같다"면서 "이러면 중국 기업들이 어떻게 미국에서 사업을 할 수 있겠는가" 반문했다.

미국의 틱톡 공격이 이어지자 왕원빈 중국 외교부 대변인은 3일 트럼프 행정부가 "증거 없이 오로지 추정에 근거해 국가 안보 개념을 확장해 왔다"고 비난했다.

베이징에 있는 중국 통신대학 마르크스주의 학교 부소장인 자오루이치는 "트럼프의 조치는 인터넷을 분열시키겠다는 위협"이라면서 "이는 세계가 피해야 할 일"이라고 말했다. 그는 "인터넷 거버넌스와 국가 안보의 한계에 대해 논의해야 한다"고 덧붙였다.

|

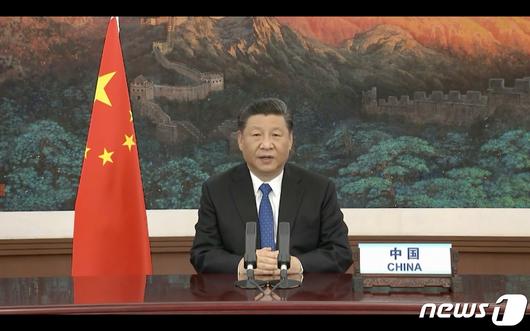

시진핑 중국 국가주석 © AFP=뉴스1 © News1 우동명 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇ 테크노 민족주의는 중국 먼저 시작 : 하지만 일각에서는 이같은 일이 초래된 것에 시진핑 중국 국가 주석 책임이 있다고 말한다고 블룸버그는 전했다.

시주석이 트위터의 서비스를 막고 다른 외국 기업이 자국내 사업자와 제휴해야만 사업을 할 수 있도록 하는 등 먼저 사이버주권을 옹호해 왔다는 것이다. 이 때문에 현재 중국에서 빙(Bing)과 링크드인만이 영업이 허용되고 있다.

트럼프 대통령의 행동은 재선을 염두에 둔 '중국 때리기' 일환으로 평가되지만, 틱톡을 공략하는 것에 이보다 더 깊은 의미가 있다는 의견도 있다.

1400억 달러의 가치를 가진 스타트업인 바이트댄스와 틱톡은 중국 스타트업이 미국의 대기업과 어깨를 나란히 할 수 있는 수준으로 성장하는 것이 가능하다는 것을 보여주었다. 그런데 이에 제동을 걸면서 중국 스타트업들에게 경고를 보내고 있다는 의미다.

|

틱톡. © 로이터=뉴스1 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇ 데이터유출 문제삼으면 중 IT기업 모두 위험 : 모바일 시장조사업체 센서타워에 따르면 미국에서 지난 1년간 가장 많이 다운받은 중국 앱은 조이이(Joyy), 비고(Bigo), 라이키(Likee), 알리바바의 알리익스프레스 쇼핑앱 등이다. 지난 5월 출시한 짧은 동영상 앱 진(Zynn), 세계 10억명 인구가 사용하는 위챗 등도 큰 인기를 얻고 있다.

하지만 만약 미 정부가 미국인들의 정보 유출 방지를 제일 우선에 놓는다면 이들은 물론 심지어 세계에서 가장 인기 있는 게임들 중 일부라도 걸려들게 된다. 특히 조이이, 트립닷컴, 텐센트, 알리바바, 넷이즈는 세계적인 기업이 될 야망과 중국 밖의 인기를 고려할 때 가장 큰 위험에 직면할 수 있다.

블룸버그는 바이트댄스를 비롯해 다른 중국 기업들은 미국의 압박으로 인해 자국 시장에 국한되어야 하는 상황에 처했다면서 "이들 기업이 이런 한계에도 급속한 성장속도를 어떻게 유지할 지가 과제"라고 강조했다.

ungaungae@news1.kr

[© 뉴스1코리아(news1.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.