우리말 찾기 여행④ 황장목 vs 금강송

|

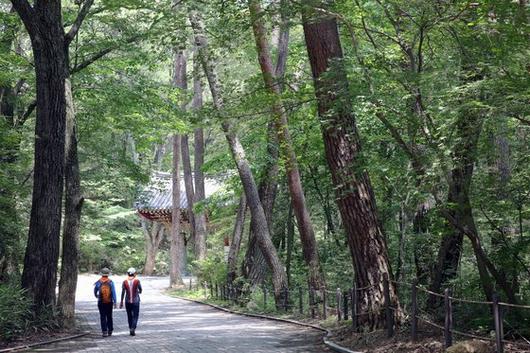

강원도 원주 치악산국립공원 구룡사 입구 쪽의 소나무 숲길. 9월 26일 황장목 숲길 걷기 축제가 열린다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

지난해 9월 치악산국립공원은 1.1㎞ 구간의 ‘금강소나무 숲길’을 ‘황장목 숲길’로 이름을 바꿨다. 3년째 열린 ‘치악산 황장목 숲길 걷기 축제’ 행사의 일환이었다. 금강소나무는 조선 왕실이 썼다는 최고급 토종 소나무를 이른다. 왜 길 이름을 바꿨을까. 어쩌다 치악산은 황장목 부르기 운동에 나섰을까. 우리말 찾기 여행 네 번째 순서는 민족의 나무 소나무에 얽힌 이름 이야기다.

━

임금의 나무

|

치악산에서 키가 20m는 족히 넘는 황장목을 가까이서 찍었다. 반듯하게 자라는 황장목은 재질도 단단해 조선 시대 임금의 관을 만들 때 쓰였다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

황장목(黃腸木)은 ‘누런 창자 나무’란 뜻처럼 속이 붉은 나무를 말한다. 여기에 의미가 더 추가된다. 조선 시대 임금의 관(棺)을 만드는데 쓰인 질 좋은 소나무. 『조선왕조실록』에도 관련 기록이 있다. ‘대저 소나무가 자라려면 반드시 몇 갑자(甲子)를 지난 후에야 황장에 합당할 수가 있다(숙종 39년 1713년 4월 5일, 숙종실록 53권). 황장목의 자격을 매기는 구절이다. 갑자는 60년을 이르니, 2갑자 이상 그러니까 120년 이상 된 소나무여야 임금의 관에 쓰는 황장목이 될 수 있다는 뜻이다.

황장목이 목재로서 가치가 높다 보니 도벌이 횡행했다. 조선 왕실은 황장목이 많이 서식하는 전국 60개 산을 ‘봉산(封山)’으로 지정하고 황장금표(黃腸禁票)를 세웠다. 임금의 나무를 지키겠다고 이른바 ’소나무 특별 보호구역’을 선포해 출입을 막은 것이다.

|

황장금표. 치악산국립공원 세렴폭포 앞에서 촬영했다. 이 황장금표는 치악산 비로봉 정상에 있는 황장금표의 모형이다. 치악산국립공원 안에서 황장금표 3개가 발견됐다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이 황장금표가 치악산 자락에서 세 개가 발견됐다. 치악산국립공원은 치악산이 황장금표가 가장 많이 발견된 산이란 사실을 알고 솔숲에 탐방로를 조성했다. 지난해 9월 전까지 금강소나무 숲길로 불렸던 탐방로로, 쭉쭉 뻗은 소나무가 그림자를 드리운 곱고도 아름다운 길이다.

━

소나무 이름들

|

경북 울진 소광리 금강소나무 숲의 초대형 소나무. 남부지방산림청이 관리하는 이 숲은 국내 최대 규모의 소나무 군락지다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

황장목, 금강송(금강소나무), 강송, 적송, 홍송, 육송, 해송, 곰솔, 춘양목, 안면송, 반송, 조선소나무.

소나무를 이르는 이름들이다. 하나씩 짚어보자. 황장목은 앞서 말했고, 금강송(금강소나무)은 식물분류학에서 정의하는 학명이다. ‘백두대간 금강산에서 경북 영덕에 걸치는 산악지대에 주로 자라는 질 좋은 소나무의 한 품종’이 학문적 개념으로서의 금강소나무다. 정의에서 유전적, 형태적 특징은 없다. 지역적 구분에 가깝다.

강송은 금강송의 줄임말이고, 적송과 홍송은 이름에서 알 수 있듯이 황장목과 뜻이 같다. 육송은 해송과 구분되는 이름이며, 해송과 곰솔은 같은 나무다. 춘양목과 안면송은 금강송처럼 지역적 구분에 따른 이름이다. 일제 강점기 경북 봉화군 춘양역에 품질 좋은 소나무가 모여 ‘춘양목’이란 이름이 붙었으며, ‘안면송’은 충남 태안 안면도에 자라는 소나무를 말한다. 반송은 엎어놓은 쟁반 모양의 조경수다.

|

곰솔 또는 해송. 같은 나무를 이른다. 사진은 천연기념물 제441호로 지정된 제주도의 곰솔. 제주시 애월읍 수산리에 있다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

경북 경주 선덕여왕릉 가는 길의 솔숲. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

일제가 송진 채취를 위해 상처를 낸 소나무. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

여기에서 금강송, 강송, 적송, 홍송, 춘양목, 조선소나무는 일제 강점기에 붙은 이름이다. 특히 적송, 홍송, 춘양목, 조선소나무는 일제 강점기 벌목꾼과 목재업자가 편의로 붙인 이름이다. 황장목과 금강송, 강송, 적송, 홍송, 춘양목, 조선소나무는 사실 같은 소나무를 가리킨다.

소나무의 여러 이름 가운데 금강송만 학문적 개념이다. 이 작업을 일제 강점기 일본인 산림학자 우에키 호미키(植木秀幹·1882∼1976)가 주도했다. 그의 동경제대 박사학위 논문 주제가 ‘한국소나무 분류 연구’였다고 한다.

━

소나무 축제

|

치악산국립공원 황장목 숲길 입구. 1㎞ 남짓 걷기 좋은 숲길이 이어진다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

치악산국립공원에서는 올해도 황장목 숲길 걷기 축제가 열린다. 9월 26일 오전 9시 30분 선착순 예약한 500명만 숲길을 걷는다. 코로나19 때문에 예년보다 참가인원을 절반 줄였다. 황장목숲길걷기축제추진위원회 김대중(56) 위원장의 설명을 옮긴다.

“치악산에서 황장금표가 3개, 인근 영월에서 2개가 발견됐습니다. 치악산 자락에서 황장금표 5개가 발견된 것입니다. 치악산에서 황장목 부르기 운동을 시작한 까닭입니다. 원주는 더욱이 옻의 고장입니다. 임금의 관은 옻칠한 황장목을 썼습니다. 금강송이 학명이라 해도 일제 때 일본인 학자가 붙인 이름입니다. 우에키 호미키 이전에는 어떤 기록에도 금강송이 등장하지 않습니다. 이제라도 우리 이름을 찾아야 합니다.”

|

치악산 황장금표를 설명하고 있는 황장목숲길걷기축제추진위원회 김대중 위원장. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

당장 금강송을 버리고 황장목을 쓰는 건 쉽지 않아 보인다. 황장목도 어려운 한자어다. 남부지방산림청이 관리하는 국내 최대 소나무 군락지 이름도 경북 울진군 소광리 금강소나무 숲이다. ‘나무박사’ 박상진 경북대 명예교수의 생각도 다르지 않다.

“일제 때 확정돼 오늘까지 계속 사용하는 학명이 한두 개가 아닙니다. 학명을 바꾸는 일도 쉽지 않습니다. 학계 전반의 연구와 동의가 있어야 합니다. 적송, 홍송처럼 우리 소나무를 비하하는 듯한 뜻도 없습니다. 지역의 시민운동을 폄하할 생각은 없습니다만, 학문적 규정과는 다른 문제로 보입니다.”

원주=글·사진 손민호 기자 ploveson@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.