|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

애플이 지난 15일(현지시각) 뮤직·뉴스·게임 등 통합 구독서비스 '애플원'을 발표했다. 주목할 건 새로 선보인 건강 구독서비스인 '피트니스+'다.

━

무슨 일이야?

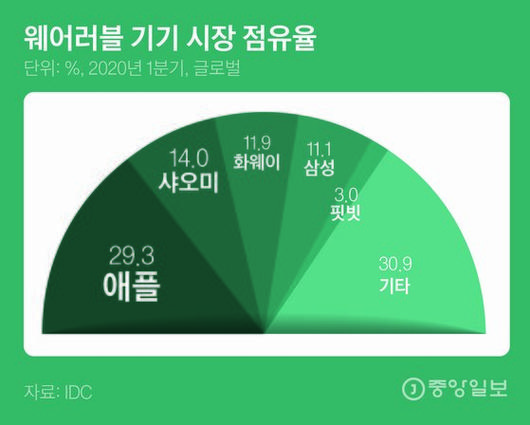

· 애플의 웨어러블 기기 시장점유율은 29.3%(2020년 1분기, IDC)로 세계 1위. 이번엔 애플워치를 활용한 '피트니스+'를 선보이며 홈 트레이닝 결합 구독모델을 내놨다.

· 아마존도 지난달 29일 웨어러블 손목밴드 '할로(halo)'를 출시하며 건강 구독관리 서비스를 내놨다. 미국심장협회와 마요클리닉 등 헬스케어 기업, 보험회사 매뉴라이프와도 데이터를 제휴한다.

· 알파벳(구글 모회사)은 지난해 11월 페이스북과 경쟁 끝에 웨어러블 전문기업 핏빗(Fitbit)을 21억 달러(2조 5000억원)에 인수했다.

━

이게 왜 중요해?

글로벌 빅테크 간 '건강 데이터' 확보 경쟁이 본격적으로 시작됐다는 의미다.

· 정보통신(IT)을 활용한 헬스케어시장은 핀테크보다 큰 1876억 달러(223조) 규모(2019년 기준, 마켓스앤마켓스)다. 미국 기업은 작년 74억 달러(8조 7000억원)를 디지털 헬스에 투자했다.

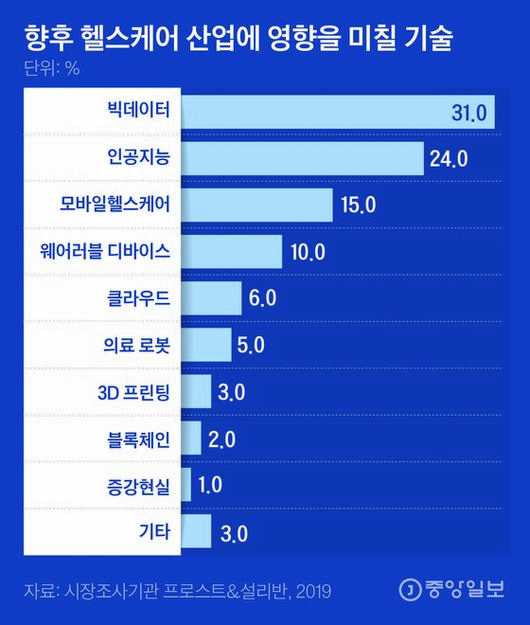

· 헬스케어 산업의 핵심 기술은 빅데이터·인공지능(AI)·모바일헬스케어·웨어러블 디바이스 등 IT기업이 강점을 가진 분야다. 여기에 웨어러블 디바이스로 '건강 데이터'만 확보하면 화룡점정.

· 웨어러블 기기를 통해 실시간으로 사용자 건강 정보를 수집하고, 구독모델로 상세한 데이터를 누적시키면 개인화된 서비스(질병 예측·보험상품 개발·건강 관련 상품 제안)를 제공할 수 있다.

· 애플은 15일 싱가포르 전 국민을 대상으로 하는 건강관리 서비스(루미헬스)도 발표했다. 이는 향후 헬스케어 사업이 국가 단위의 사업 수주전이 될 수 있다는 의미.

|

향후 헬스케어 산업에 영향을 미칠 기술. 그래픽=김은교 kim.eungyo@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

무슨 정보를 수집해?

· 한때 스마트밴드·스마트워치가 비싼 '만보기'라는 평가가 있었지만, 최근엔 다르다. 심전도(EGG)·혈중산소포화도 등 전문 의료기기가 있어야 측정할 수 있던 생체정보까지 수집해 건강 의료 모니터링에 직접 활용하는 중.

· 애플워치나 삼성 갤럭시워치는 심전도·혈압·혈중산소포화도 등 정보에 운동량·수면시간·낙상감지 등을 체크할 수 있다. 아마존 할로는 손목밴드로 체성분·목소리 톤·3차원(D) 바디스캐닝을 할 수 있고, 핏빗은 피부 온도·심박변이도 측정 등이 가능하다.

━

내 정보, 어떻게 쓰이는 거야?

개인 건강관리 서비스에 쓰이고, 암호화·익명화 과정을 거쳐 건강 빅데이터로 활용된다.

· 애플은 건강정보플랫폼 '헬스킷'을 통해 사용자 건강정보를 빅데이터로 축적하고 있다. 심전도 기능은 미국 병원과 공유해 질병 예측에 활용하고 우울증 등 정신 건강 연구에 쓴다. 향후 건강 데이터를 개발자에게 개방해 헬스케어 버전 '앱스토어'를 구축할 계획.

· 알파벳은 헬스케어 자회사 '베일리', 노화 방지 연구 '칼리코', 의료 AI연구 '마인드헬스' 등을 통해 질병진단·건강정보분석 등 연구개발(R&D)에 집중해왔다. 지난해 인수한 핏빗의 건강 데이터가 날개를 달아줄 것으로 기대. 최근 상업적 활용 우려가 커지자 "핏빗에서 수집한 건강 데이터를 광고에 사용하지 않겠다"고 선언했다.

· 아마존은 2018년 JP모건·버크셔 해서웨이와 합작한 헬스케어'헤븐'을 설립하고 온라인 약국 스타트업 필팩을 인수하는 등 투자 확대 중.

━

한국에선 어때?

· 삼성전자와 LG전자 등 제조기업이 웨어러블 시장에 참전 중. 네이버·카카오 등 플랫폼 IT기업은 2~3년 전부터 대형병원과 제휴해 의료데이터 연구 합작법인을 세웠다. 한국의 헬스케어 경쟁력은 선진국보다 4~5년 뒤떨어졌다는 평가(한국지식재산연구원).

· 업계에선 정부 규제와 의료·시민단체의 반대가 발목을 잡는다는 불만이 나온다. 헬스케어 업계 관계자는 "서비스를 내놓으려면 식품의약품안전처·한국보건의료연구원·건강보험심사평가원 등 3개 이상 기관 심사를 받아야 하는데 이것만 1년 이상 걸린다"고 지적했다.

· 김용균 정보통신기획평가원 수석연구원은 "세계적 수준인 의료·디지털 인프라 같은 유리한 토대에도 불구하고 빅데이터·원격 의료 규제로 디지털 헬스 산업 도약이 더디다"고 지적했다.

━

정부의 입장은

· 정부는 2017년 바이오·헬스케어를 5대 국가 신산업으로 지정했다. 지난해 2월 과학기술정보통신부의 규제 샌드 박스 실증 특례(손목시계형 심전도 장치 허용)가 나오는 등 최근에야 가시적 규제 완화 시작.

· 올해 데이터 3법 개정안 통과로 의료·건강 데이터 활용의 길도 열렸다. 보건 빅데이터 활성화를 위한 '보건의료기술 진흥법' 개정안(정춘숙 더불어민주당 의원 대표발의)도 지난 7일 발의. 하지만 개인정보보호 문제를 강조하는 시민단체와 의료정보의 민감성을 강조하는 의료계의 반대가 커 활성화 여부는 미지수.

|

웨어러블 기기 시장 점유율. 그래픽=김은교 kim.eungyo@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

앞으로는

· 미국 빅테크와 중국기업의 헬스케어 경쟁이 치열해질 전망. 올 1분기 웨어러블 기기 시장 점유율에서 삼성은 4위로 밀려났다(샤오미 2위, 화웨이 3위). 중국 정부는 텐센트 등 플랫폼의 헬스케어 진출도 적극적으로 밀어주는 중.

· 국내 기업은 규제를 피해 해외로 눈을 돌리는 모습이다. 삼성전자는 미국에서 IBM과 근로자 산업재해 방지 모니터링 솔루션을 내놓았고, 파킨슨병 환자 모니터링 서비스를 선보였다. 삼성 헬스 앱은 미국·인도·영국에선 24시간 의사와 상담이 가능한 서비스 플랫폼으로 진화했지만, 국내에선 의료법에 저촉돼 불가능하다.

· SK텔레콤도 2011년 헬스커넥트(서울대병원 합작법인)로 헬스케어에 진출했지만, 의료민영화 논란·원격 의료 금지 등으로 적자를 거듭하다, 올해 3월 새 법인(인바이츠 헬스케어)을 세워 중국으로 눈을 돌렸다. 네이버도 일본 소니의 의료전문 자회사 M3와 손잡고 라인헬스케어를 설립해 일본에 집중하는 중.

· 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장은 "국내 헬스케어 성장을 위해선 IT기업이나 통신사 등 신규진입자가 겪는 규제의 어려움을 해소하고 기존 이해관계자(의료기관·제약사)와 충돌을 해결해야 한다"며 "전통사업자와 신규사업자의 파트너십이 중요한 분야인 만큼 협업모델 구축을 위한 정책 지원이 필수"라고 말했다.

정원엽 기자 jung.wonyeob@joongang.co.kr

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

팩플레터 구독신청은 여기서 하실 수 있습니다 → https://page.stibee.com/subscriptions/73985

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.