|

서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 매물 정보가 게시돼있다./조선일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

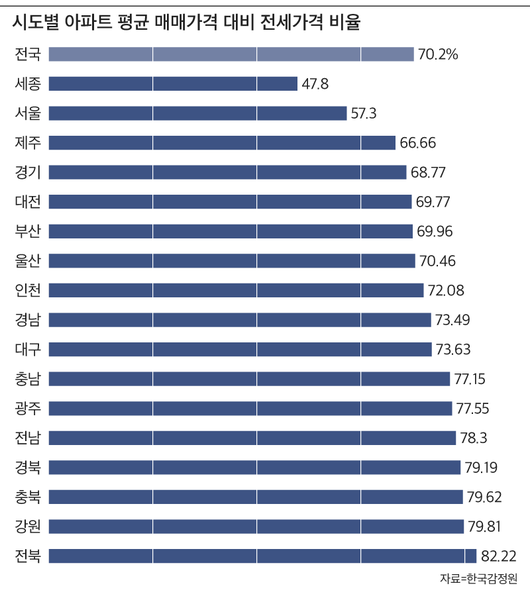

25일 한국감정원에 따르면 8월 말 기준 전국 평균 아파트 매매가격 대비 전세가격 비율은 70.20%다.

전세가율은 여러가지 의미를 갖는 주택시장 지표 중 하나다. 부동산 업계에서는 집값에 거주가치와 투자가치가 포함돼 있다고 보는 경우가 많다. 거주가치를 가늠할 수 있는 것이 전세금이다. 집값에서 전세금을 뺀 만큼이 투자가치가 된다. 전세금이 집값과 큰 차이가 나지 않는 집의 경우 투자가치는 크지 않은 셈이다. 반대로 전세가율이 낮다는 것은 투자가치가 많이 포함된 경우다. 오래된 강남 재건축 아파트의 경우 집값이 비싸지만 전세금은 상대적으로 싼 것이 좋은 예다.

전세가율이 높은 주택의 경우 세입자의 전세보증금을 지렛대(레버리지·leverage) 삼아 투자하는 소위 ‘갭투자’의 타깃이 되기도 한다. 집값의 20~30%만으로 집을 사는 임대사업자들은 전세가율이 높은 물건을 고를 경우 같은 돈으로 더 많은 집을 살 수 있다. 또 전세금이 점점 올라 전세가율이 높아지는 경우, 집값을 밀어올리는 효과로 이어지기도 한다.

지역별로 살펴보면 전북 지역의 아파트 전세가율이 82.22%로 가장 높았다. 전북 지역 내에서는 전주시 완산구, 군산시, 익산시 등의 전세가율이 83%를 상회해 유독 높았다. 반대로 세종은 평균 47.79%로 가장 낮았다. 세종시가 전국에서 투자자 비중이 가장 큰 곳임을 감안하면 고개가 끄덕여지는 수치다.

전세가율이 70%대인 지역은 △강원(79.81%), △충북(79.61%), △경북(79.19%), △전남(78.29%), △광주(77.55%), △충남(77.14%), △대구(73.62%), △경남(73.49%), △인천(72.08%), △울산(70.45%) 등 10곳이었다. 이어 △부산(69.96%), △대전(69.77%), △경기(68.77%), △제주(66.66%), △서울(57.30%), △세종(47.79%) 순으로 전세가율이 높았다.

특히 올해 들어 집값이 많이 오른 대전과 세종, 인천, 경기, 서울 등은 전세가율이 1년 전에 비해 크게 낮아진 것이 눈에 띈다. 대전과 세종은 5%포인트 가까운 하락 폭을 보였다.

|

작년 9월(파랑)과 올해 8월 말(빨강) 기준 시도별 아파트 매매가율 추이. /한국감정원 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

민간기관의 조사 결과도 수치는 다르나 흐름은 대체로 비슷했다. 부동산114가 지난 19일 지역별 아파트 시세 기준을 토대로 분석한 조사 결과를 보면, 전국 시도별 아파트의 평균 전세가율은 59.92%였고, 역시 전북(78.63%)이 가장 높았다.

이어 충북(76.17%), 강원(74.61%), 경북(74.54%), 전남(73.59%), 충남(73.19%), 광주(70.25%), 대구(70.25%)가 70%대를 기록했고, 인천(69.23%), 경남(68.6%), 울산(68.11%), 대전(65.77%), 경기도(65.09%), 부산(63.57%), 제주(61.81%) 등 7곳은 60%대였다. 한국감정원 조사결과와 마찬가지로 세종(41.55%)과 서울(50.01%) 아파트 전세가율이 가장 낮았다.

박합수 KB국민은행 수석부동산전문위원은 "전세가율이 높은 지역의 경우 투자성이 떨어지는 노후주택 비율이 높고, 구매 수요가 적다는 특성이 있다"고 설명했다. 세종과 서울의 경우 투자수요가 많이 몰린 것과 더불어 집값이 전세금보다 훨씬 큰 폭으로 뛴 점도 전세가율을 낮춘 요인이다.

전문가들은 전세를 들어갈 때 전세가율 수준을 먼저 봐야 한다고 조언한다. 주택 경기가 나빠져 집값이 하락하고 경매로 넘어가는 경우에도 전세금을 안전하게 지킬 수준이 돼야 한다는 것. 여경희 부동산 114 수석 연구원은 "전세가율은 60% 이하에서 관리되는 것이 안전하다"고 말했다. 박합수 위원도 "일반적으로 평가되는 안정적인 전세가율은 60%대"라고 했다.

한편 정부 규제로 갭투자가 수도권 주택 시장에서 사라지는 가운데 주택 임대차 보장기간을 최대 4년으로 확대한 내용을 골자로 한 임대차3법(주택임대차보호법)이 시행되며 앞으로 전세금이 더 오르고 전세가율은 높아질 가능성이 크다는 전망도 나온다. 다만 갭투자 증가와 집값 상승으로 이어질 가능성은 크지 않다고 보는 경우가 많다.

박합수 위원은 "주택 수요가 늘고 공급이 부족한 상황에서 주택임대차보호법 등의 영향으로 전세 매물이 감소하면서 서울과 수도권 주요 지역 아파트의 전세가격이 좀 더 오를 것으로 보인다"면서 "다만 그동안에는 전세가율이 70%를 초과하면 갭투자가 용이해지면서 지역 집값을 밀어올리는 결과로 이어졌으나 지금은 종합부동산세, 양도세 등 과세 강화 등의 영향으로 투자가 쉽지 않은 환경이다보니 갭투자로 이어지긴 어렵다"고 했다.

허지윤 기자(jjyy@chosunbiz.com)

<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.