|

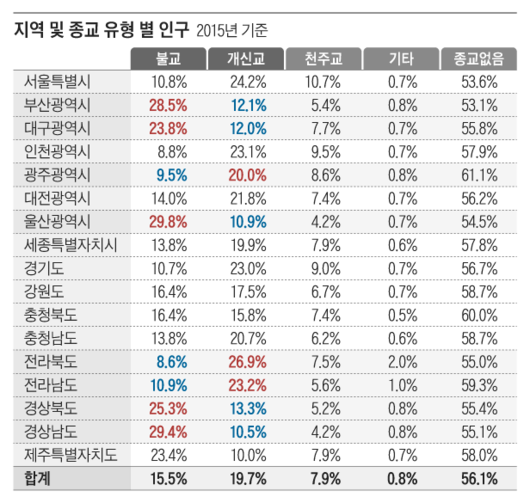

지난 2015년 통계청의 인구주택총조사에서 나타난 각 시도별 종교 인구 비율. 영남은 불교, 호남은 개신교 비율이 확연히 높다. 제주도 종교 인구 비율이 영남 지역과 거의 유사하다는 점도 눈에 띈다. /자료=통계청 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이 조사에서 지역별로 영남(부산·대구·울산·경북·경남)에선 불교 인구 비율이 25.3%(경북)~29.8%(울산)에 이르렀습니다. 각 광역단체별로 인구 10명 중 2.5~3명이 불교 신자라는 결과였습니다. 반대로 호남(광주·전북·전남)에선 20%(광주)~26.9%(전북)으로 이 지역 인구 10명 중 2~2.7명이 개신교 신자라는 얘기였습니다. 물론 영남 지역의 전체 불교 신자 수(345만 9400명)는 호남 지역 전체 개신교 신자 수(117만 6500명)에 비해 훨씬 많지요. 그렇지만 지역 인구 비율로 따져보면 ‘영남 불교’ ‘호남 개신교’ 현상이 뚜렷합니다. 게다가 전국적으로 ‘종교가 없다’는 인구가 절반을 넘는 상황을 감안하면 더욱 그렇습니다.

이런 종교별 인구 분포는 오래된 현상입니다. 종교담당 기자를 맡은 지 얼마 되지 않아 당시 한기총(한국기독교총연합회) 사무실을 방문했다가 지도 하나를 보고 놀란 적이 있습니다. 전국 교회의 분포도를 그린 지도였는데, 호남쪽엔 빽빽히 점이 찍혀 있는 반면 영남쪽엔 듬성듬성했지요. 불교 조계종쪽의 지도는 정반대였지요.

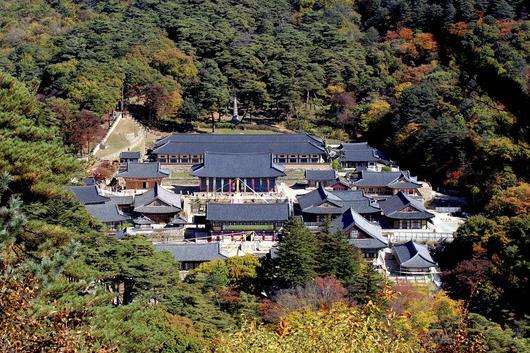

◇조계종 총림 8곳 중 영남엔 5곳, 호남엔 2곳

|

경남 합천 해인사. 해인사는 1967년 조계종에서 가장 처음으로 총림으로 지정된 사찰이다./해인사 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

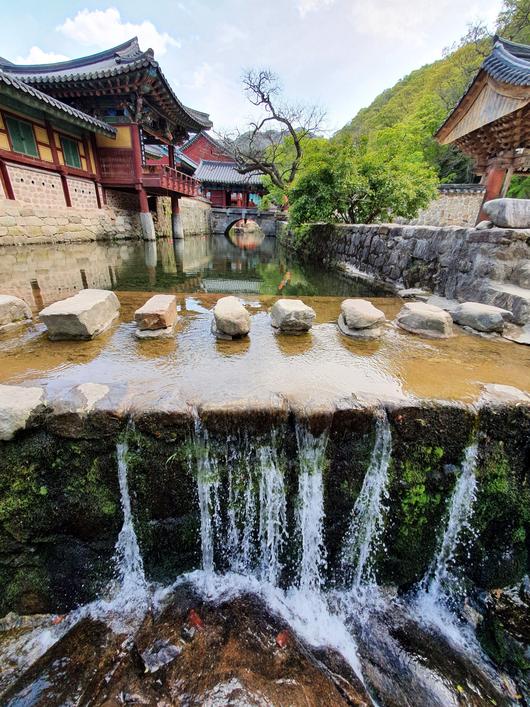

전남 순천 송광사 풍경. 호남을 대표하는 사찰 중 하나인 송광사는 1969년 총림으로 지정됐다./김영근 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

조계종은 지역별로 25개 교구(敎區) 본사(本寺) 체제인데 영남엔 9개, 호남엔 6개 교구 본사가 있습니다. 선원(禪院) 강원(講院) 율원(律院) 등을 갖춘 종합수도원인 총림(叢林) 수를 비교해 보면 영호남 대비가 더욱 확연합니다. 영남엔 해인사(해인총림) 통도사(영축총림) 범어사(금정총림) 동화사(팔공총림) 쌍계사(쌍계총림) 등 5개 총림이 있는 반면 호남엔 송광사(조계총림) 백양사(고불총림) 2곳 있습니다. 전체 8개 총림 중 나머지 한 곳은 충남 예산의 수덕사(덕숭총림)이지요.

통계 숫자로도 분명히 드러나지만 실제 취재 현장에서 체감하는 온도차는 더 큽니다. 불교계에는 ‘호남의 사찰은 영남 신도 덕분에 유지된다’는 농담 아닌 농담이 있지요. 부처님오신날 무렵 호남 사찰을 찾아보면 영남 지역 번호판을 단 버스가 주차장에 여러 대 서있는 모습을 흔히 볼 수 있습니다. 개인적으로는 호남 지역 큰 사찰 공양간(식당)에서 영남 사투리를 쓰는 공양주 보살이 음식 장만하는 모습을 본 것도 여러번입니다. 공양주 보살은 자녀를 다 키운 후 사찰에서 봉사하듯 사는 경우가 많은데 영남 보살이 호남 사찰로 간 경우이겠지요. 반대로 영남 지역의 교회에서 호남 출신 목사가 목회하는 경우도 드물지 않습니다.

◇19세기말 개신교 선교, 영남보다 호남에서 활발

‘호남 개신교’ ‘영남 불교’ 현상은 왜 생겼을까요? 결론부터 말씀드리면 똑부러지는 정설(定說)은 없습니다. 다만 영남 지역은 현재의 총림 수에서도 볼 수 있듯 불교가 비교적 기반을 확고하게 잡고 있었고, 19세기말~20세기초 개신교 선교 초기, 영남에 비해 호남에서 선교가 활발했던 점을 배경으로 꼽을 수 있겠습니다.

|

목포 선교 시절 사택 앞에서 촬영한 유진 벨 선교사 가족. /유진벨선교기념관 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇개신교, 전주 군산 목포 광주 순천에 학교와 병원 세우며 확산, 개신교 유적 탐방 순례 코스 개발도 추진 중

|

광주광역시 양림동 입구 한 건물 벽에 그려진 지도. '광주의 예루살렘'으로 불리는 양림동 일대는 유진벨, 오웬, 애비슨 선교사 등의 기념관과 교회, 신학교, 간호대학 등이 모여있다. /김한수 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

순천기독진료소 전경. 전남 순천 매산동 일대는 유진 벨 선교사로부터 4대째 이어진 한국 사랑을 느낄 수 있는 유적과 박물관, 학교 등이 지금도 그대로 남아있다. /김한수 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

박용규 총신대 교수의 역저 ‘한국기독교회사’(전3권)엔 영호남 지역 선교 초기의 풍경이 잘 그려져 있습니다. 영호남 지역에 대한 개신교의 선교는 1892년 무렵 거의 동시에 시작됐습니다. 그러나 영남 지역에선 선교에 대한 반발이 많았던 모양입니다. 1892년 부산과 남해안 지역을 순회하며 전도한 베어드 선교사는 “한인 사회에 우리가 천주교와 다른 새 종교를 전하러 왔다는 사실을 알리는 일밖에 하지 못했다”고 보고했습니다. 또 이듬해 베어드 선교사를 도와 영남 선교에 나섰던 서경조는 보고서에서 “구경꾼의 욕설과 관인들의 놀림감만 됐다”고 적을 정도였지요.

반면 호남 지역에선 1893년 전주성 밖 은송리(현재 완산동)에 초가집 한 채를 매입해 예배를 드리며 선교가 비교적 순조롭게 시작됐습니다. 성밖의 소외 계층 주민들이 개신교를 받아들인 것이지요. 호남 지역 첫 교회인 전주서문교회의 출발입니다. 호남 지역은 1894년 동학운동과 청일전쟁의 전쟁터가 되면서 선교가 잠시 주춤하지만 전쟁 후 재정비한 선교사들은 1897년 3월 정식으로 전주 선교부를 출범했습니다. 이어 군산, 목포, 광주, 순천 등에 선교부를 잇따라 개설하면서 학교와 병원사업을 벌여 주민들의 마음을 얻었습니다. 유진 벨, 오웬 선교사 등의 희생적 헌신이 컸지요. 지금도 전주, 광주, 순천 등의 초기 선교 유적지는 교회, 학교, 병원 등이 어우러진 ‘개신교 타운’이 형성돼 있을 정도입니다.

호남이 이런 인프라를 갖춘 지역이기 때문에 최근에는 개신교 교단장들을 중심으로 개신교 선교 초기 유적지를 탐방하는 순례 프로그램도 추진되고 있을 정도입니다.

박용규 교수는 ‘호남 개신교’의 배경으로 몇가지 원인을 꼽았습니다. 19세기말~20세기초 당시 유교적 질서가 영남에 비해 덜 강했고 불교세가 상대적으로 약했던 점, 목포 등 새로 개항하는 도시를 중심으로 주민들의 태도가 개방적이었던 점 등을 짚었습니다. 특히 선교 후 불과 10여년 밖에 안 된 1906년 목포에서 저다인 선교사를 중심으로 부흥운동이 일어나 전남 전역으로 확산한 경험도 호남에서 개신교가 뿌리내리게 한 배경이었다는 이야기입니다.

◇불교는 서진, 개신교는 동진 애쓰지만 다툼 없이 평화로운 것도 한국적 특징

사정이 이렇다 보니 불교와 개신교는 각각 상대적으로 교세가 약한 지역에 대해 포교·선교하기 위해 오랜 기간 애써왔습니다. 불교는 서진(西進), 개신교는 동진(東進)이 목표였지요. 마치 선거 때마다 더불어민주당은 영남, 국민의힘 등 보수정당은 호남에서 의석수를 늘리기 위해 애쓰는 것과 닮았지요. 다행스러운 것은 지역적으로 신자 수에서 우세한 종교는 분명히 있지만 종교간 다툼은 거의 없다는 점입니다.

김한수의 ‘오마이갓’ 구독하기

https://page.stibee.com/subscriptions/80904

[김한수 종교전문기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.