|

강남 아파트. 김기남 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

서울과 세종 등 지난해 주택가격이 가파르게 오른 지역을 중심으로 버블위험이 있다는 조사결과가 나왔다. 코로나19 확산에 따른 저금리와 풍부한 유동성이 전세계적 주택가격 상승 요인으로 꼽혔다. 금리 인상 가능성에 대비해 위험 부담을 줄일 수 있는 주택금융 정책 방향등을 고민해야 한다는 지적이 나왔다.

3일 국토연구원이 발간한 <국토이슈리포트>에는 ‘글로벌 주택가격 상승기의 금리정책과 주택금융시장 체질개선 방향’에 대한 연구 보고서가 실렸다. 연구를 진행한 이태리 부동산시장연구센터 부연구위원은 “글로벌 주택가격 상승과 버블위험 확대 등으로 금리인상 가능성이 제기된다”며 “이에 따라 금리정책, 주택금융시장 체질개선 등 대응이 필요하다”고 밝혔다.

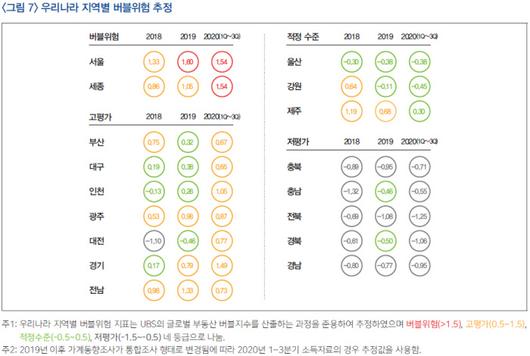

국토연구원 부동산시장연구센터가 UBS(Union Bank of Switzerland) 버블지수를 응용해 국내 시도별 버블위험을 추정한 결과, 2020년 3분기 말 기준 서울과 세종에 버블위험이 존재하는 것으로 나타났다. UBS 버블지수는 1.5를 넘으면 ‘버블위험’, 0.5~1.5는 ‘고평가’로 분류된다. 서울과 세종은 지난해 각각 1.54로 집계됐다.

|

지역별 버블위험 추정 /국토연구원 부동산시장연구센터 자료 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

인천과 경기 등 수도권도 2019년 말 1.05, 1.49로 나타나며 고평가 지역으로 전환됐다. 부산·대구·광주·대전·전남 등도 고평가된 지역으로 조사됐다. 2018년 말까지 전국적으로 버블위험이 존재하지 않다가, 지난해 주택가격 상승에 따라 버블위험이 증가하는 추세를 보였다. 다만 해외 국가와 비교해 주택가격은 완만하게 상승하는 추세로, 가격변동률이 비교적 크지 않은 것으로 타나났다.

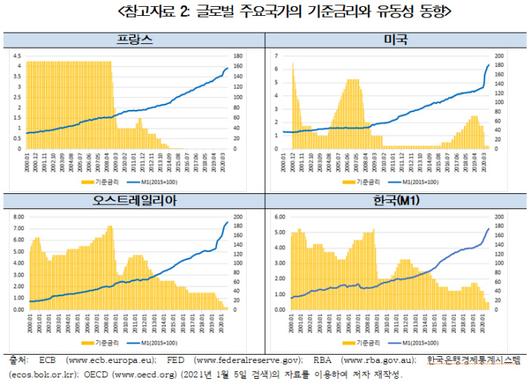

보고서는 낮은 금리와 시장의 풍부한 유동성이 글로벌 주택가격의 공통적인 주요 요인으로 작용하는 것으로 파악했다. 주택시장에 마찬가지로 버블위험이 존재하는 유럽, 북미, 오세아니아 주요국가에서도 기준금리가 하락하는 반면 유동성은 증가하는 것으로 나타났다. 보고서는 “한국의 경우 유동성은 지속적으로 증가하는 추세이며, 최근 재정지출 증가를 바탕으로 급격하게 상승했다”고 설명했다.

|

글로벌 주요국가 기준금리와 유동성 동향 /국토연구원 부동산시장연구센터 자료 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

보고서는 코로나19 이후 금리가 조정될 시기에 대비해 버블위험을 완화할 수 있는 선제적인 대응방안이 필요하다고 지적했다. 단계적인 기준금리 인상으로 위험부담을 분산하는 방안이 제시됐다. 이 부연구위원은 “한국은행은 2020년 5월 기준금리를 0.5%로 인하한 후 유지하고 있지만, 시중은행 대출금리는 2020년 8월 이후 계속 오르고 있어 금융 소비자들 이자 부담은 늘어나고 있다”며 “가산금리 인상은 제한하고 장기적이고 단계적인 기준금리 인상으로 급격한 위험 부담을 분산할 필요가 있다”고 설명했다.

그 밖에 유한책임 방식의 대출 요건을 점차 완화해 공적금융과 더불어 민간금융까지 확대하는 방안도 담겼다. 유한책임 대출은 담보가 된 주택가격이 금리 상승 영향으로 하락하더라도 대출자는 주택가격만큼만 부담하는 것으로, 집주인과 금융기관이 주택가격 하락 위험을 공동으로 부담하는 방식이다. 실수요자 원금 및 이자 상환 부담을 줄여주기 위해 다양한 주택금융 상품을 개발해야 한다는 제안도 나왔다.

이 부연구위원은 “공적대출인 적격대출에서는 원리금 균등분할상환, 원금 균등분활상환 등 수요자의 자금구조에 따라 선택할 수 있는 폭을 확대하는 한편, 수요자가 본인의 상황에 적합한 상품을 선택할 수 있도록 다양한 주택금융 상품을 제공할 필요가 있다”고 덧붙였다.

김희진 기자 hjin@kyunghyang.com

▶ [인터랙티브] 그 법들은 어떻게 문턱을 넘지 못했나

▶ 경향신문 바로가기

▶ 경향신문 구독신청하기

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.