|

추미애 법무부 장관이 지난 1월 27일 오후 정부과천청사에서 열린 이임식을 마치고 청사를 나서며 정문 부근에서 차량에서 내려 지지자들에게 인사말을 하다 눈물을 흘리고 있다. 연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

일본 형사사법제도에 정통한 한 법조계 관계자는 2일 중앙일보와 통화에서 추미애 전 법무부 장관의 글을 문제 삼았다. 추 장관은 지난달 24, 25일 이틀에 걸쳐 일본 사례를 들며 한국 검찰의 수사권 완전 박탈(검수완박)과 중대범죄수사청 설치를 촉구했다. 이 관계자는 “현재 일본 상황과 달라 오해가 있을 수 있다”며 글 내용을 조목조목 반박했다.

추 전 장관은 지난해 방영된 아사히TV의 ‘형사와 검사’란 드라마를 인용하며 “검사는 법률상 일반적으로는 수사 권한을 보유하고 있으나, 실제로는 수사를 직접 하지 않고 경찰을 통해 행사한다”고 주장했다. 이에 대해 이 관계자는 “드라마는 픽션이다. 사실이 아닌 게 많다”고 꼬집었다. “‘형사는 수사로, 검사는 법률전문가로, 각자의 정의를 실현한다’고 돼 있는 건 사실이다. 하지만 그게 ‘형사는 수사하고, 검사는 수사하지 않는다’는 뜻은 아니잖느냐”면서다.

추 전 장관은 또 한·일 검찰의 직접수사 건수를 비교하며 “일본은 검사가 직접 수사하는 사건이 연간 5000~6000건인데, 우리나라는 연간 약 5만 건이 넘는다. 일본 인구가 약 1억 2000만명, 우리나라 인구는 약 5000만명인 점을 감안할 때 우리나라 검찰의 직접수사가 지나친 것”이라고 썼다. 그러나 단순 숫자만 비교해선 곤란하다. 정확히 따지려면 인구수가 아니라 양국의 고소·고발 건수를 봐야 한다.

|

윤석열 검찰총장이 2일 오전 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 윤 총장은 전날 언론 인터뷰를 통해 여권의 검찰 수사권 완전 폐지 및 중대범죄수사청 설치 법안 추진에 대해 "지금 추진되는 입법은 검찰 해체"라며 "민주주의라는 허울을 쓰고 법치를 말살하는 것이며, 헌법 정신을 파괴하는 것"이라고 작심 비판했다. 뉴스1 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

일본 법무성 통계에 따르면 2019년 한 해 일본 검찰이 접수한 고소·고발 사건은 1만426건이다. 같은 기간 한국 검찰이 접수한 고소·고발 사건은 51만3533건, 일본의 49.3배다(대검찰청 형사사건동향). 한·일 양국의 직접수사 건수를 각각 5만건과 5000건으로 잡고 2019년 고소·고발 건수 대비 직접수사 비율을 따져보면 한국은 약 9.7%, 일본은 약 48.0%다. 이 숫자만 따지면 일본 검찰의 직접수사가 한국보다 더 방대하단 해석도 가능하다.

일본 검찰의 특수부가 수사 과정의 비위 사건으로 몰락했다는 것도 사실과 다르다. 2010년 오사카(大阪)지검 특수부 검사의 증거 조작 사건 등으로 일본 검찰도 국민적 비판에 직면했던 적이 있었다. 당시 일본은 형사소송법 개정을 통해 유죄협상(plea bargain) 제도와 영상녹화시스템을 도입했다. 검찰 수사권을 폐지하는 게 아니라 제도 개선을 통해 비위 가능성을 사전 차단하는 방식으로 접근한 것이다. 이후 도쿄(東京)지검 특수부 등은 2019~2020년 선거법 위반 혐의로 현직 총리의 측근으로 꼽히던 카와이 가츠유키(河井克行) 전 법무상을 구속기소하고, 특별배임 혐의로 카를로스 곤 전 닛산자동차 회장을 체포하는 등 살아있는 권력을 겨냥한 수사를 주도했다.

추 전 장관이 “분산과 견제 없이는 인권 침해적인 수사폐단이 고쳐지지 않는다”며 검찰 수사권의 완전 박탈을 주장한 것을 두고서도 법조계 안팎에선 “검사의 수사권을 전부 빼서 다른 수사기관에 넘겨주면 거기서는 인권침해가 발생하지 않는다는 보장이 있느냐”(현직 검사)는 비판이 나온다. 직접수사가 많은 건 수사 범위 축소의 논리는 될 수 있어도 완전 폐지의 근거는 될 수 없다는 취지다. 부패 수사 경험이 있는 한 법조인은 “사안이 복잡하게 얽힌 중대범죄에 대한 효과적인 대응을 위해 공판 경험이 있는 검사의 수사 참여를 제도적으로 보장하는 게 전 세계적 추세”라고 말했다.

|

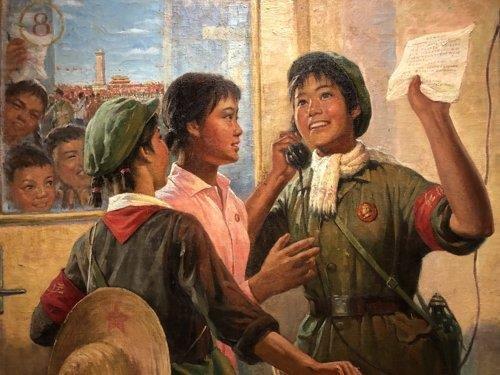

중국의 새 고등학교 역사 교과서가 마오쩌둥(毛澤東·1893~1976) 전 국가주석이 일으킨 극좌 운동인 문화대혁명이 '실수'였으며 '심각한 재난'을 초래했다는 비판적 내용을 새로 넣었다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 지난해 9월 6일 보도했다. 사진은 마오쩌둥 전화 받고 기뻐하는 홍위병 그린 중국 '혁명화'. 상하이=연합뉴스 |

한편, 최근의 수사권 개편 움직임을 과거 중국의 문화대혁명기(1966~1976)에 비유하는 지적도 나왔다. 여권의 수사권 개편안 핵심 중 하나는 검찰청을 폐지하고 공소청을 만들어 검사가 기소와 공소유지만 전담케 하는 것이다. “검찰의 수사인력이 중수청으로 이동하며 비게 될 각 지역 고검 청사를 중수청 청사로 활용하게 될 것”(민주당 검찰개혁특위 관계자)이란 주장이 공공연히 나오는 이유다.

이에 대해 한 법조계 인사는 “검찰 제도가 생기지 않은 나라는 있어도, 원래 있던 검찰 제도를 폐지한 건 문화대혁명기 중국밖엔 없다”고 말했다. 실제 중국은 1975년 헌법 개정을 통해 인민검찰원을 폐지했다. 그러면서 ‘검찰기관의 직권은 각급 공안기관에서 행사한다’고 못 박았다.

법무부는 2012년 발행한 ‘중국의 공법 분야 법제 변천 연구’를 통해 “적법한 법과 제도에 따른 대응을 하지 않고 군중을 통한 대중적 투쟁을 이용함으로써 원칙과 기준이 없이 극단적인 군중심리에 좌우되어 극심한 사회적 혼란을 야기했다”며 “사법의 독립성은 사실상 무의미한 것이 되었다”고 이 시기를 설명했다. 중국의 검찰 제도는 3년 만인 1978년 개정 헌법을 통해 부활했다.

하준호 기자 ha.junho1@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.