‘홀 : 어느 세월호 생존자 이야기’ 펴낸 김홍모 작가

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

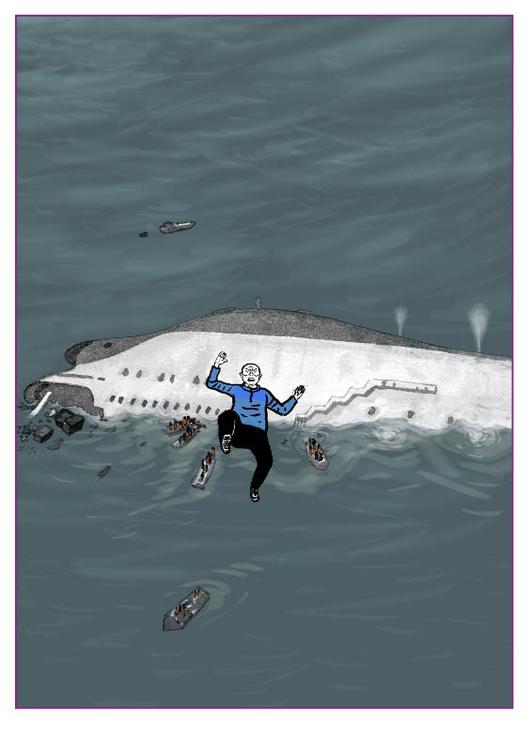

파란 상의에 검은 바지, 한 중년 남성이 누군가에게 쫓기듯 달린다. 열심히 도망치지만 그를 쫓는 이들은 늘어갈 뿐이다. 숲속을 달리던 남성은 2014년 4월16일 아침 진도 앞바다에서 침몰 직전인 세월호로 떨어지고 만다. ‘파란 바지 의인’으로 알려진 세월호 생존자 김동수씨(56)가 8년째 매일 겪는 일상이다.

김씨 이야기를 그린 만화 <홀: 어느 세월호 생존자 이야기>(오른쪽 사진)가 16일 출간된다. 3년 작업 끝에 작품을 완성한 김홍모 작가(50·왼쪽)를 15일 인터뷰했다. 용산참사, 강정마을 투쟁, 제주4·3 등을 만화로 다룬 그가 세월호를 그리게 된 것은 어쩌면 당연한 일이었다. “촛불정국 이후 새 정권이 들어서며 ‘세월호는 진상규명이 되겠구나’ 안심했어요. 그런데 제대로 안 되더군요. 그래서 세월호로 작업 해야겠다 고민하던 중 김씨를 만나러 갔죠.”

2018년 처음 만난 김씨 이야기는 생소한 것들이었다. 구조 과정과 그가 겪는 트라우마. 트라우마가 가족에게도 전이됐다는 사실을 알게 됐다. 김 작가의 마음이 급해졌다. “김씨와 부인, 두 딸, 주변인들을 만나 인터뷰했어요. 확인하고 또 확인하는 데 2년이 걸렸습니다.”

세월호 참사에서 172명이 생존했다. 생존자들의 이야기는 상대적으로 주목을 덜 받았다. 김 작가는 “약자의 목소리는 용을 써야 뉴스에 한 번 나온다. 제주 세월호 생존자의 스피커가 되고 싶었다”고 말했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

<홀>은 김씨의 트라우마를 중심으로 펼쳐진다. 두 딸이 응급구조사가 되는 이야기도 상당 부분 차지한다. 김씨의 자해 등 사건을 가족 구성원 각자의 시선으로 풀어낸다. “세월호 생존자들은 크건 작건 모두 트라우마를 겪는데, 당사자뿐 아니라 가족들도 같이 겪게 됩니다. 그런데 가족 이야기는 사실 우리 이야기이기도 해요. 온 국민이 어느 정도 트라우마를 갖고 있거든요. 세월호를 함께 겪어내는….”

김 작가는 지난해 초부터 1년간 웹툰 플랫폼 ‘딜리헙’에 <홀>을 무료 연재했다. 생존자의 아픔에 공감하기를 바라는 마음에서였다. 연재는 쉽지 않았다. 그는 “시나리오 작업을 하려면 감정이입을 해야 한다. 그래야 대사가 나오고 연출이 된다. 제가 김씨도, 그 가족도 돼 보는데, 혈당이 올라가고 이명도 생기고 몸이 정말 아팠다. 무보수여서 경제적 어려움도 있었다”고 했다.

김 작가에게 힘이 된 것은 지난달 10일 <홀> 출간을 위해 시작된 ‘북펀딩’이다. 1070여명이 참여해 1778만원을 모았다. 김 작가는 “그동안의 고생을 보상받는 느낌이었다. 이전에는 모든 것이 내 몫이었지만 많은 시민이 책을 만드는 데 함께해준다는 사실에 힘이 났다”고 했다. <홀>의 인세 일부와 북펀딩 수익금은 ‘제주 세월호 생존자와 그들을 지지하는 모임’에 기부된다.

김 작가는 생존자들을 위해 할 일이 많다고 했다. “그냥 생존자가 아니라 생존 피해자입니다. 트라우마 치료, 경제적 지원 등 대책이 필요해요. 트라우마센터만 해도 제주에는 없습니다. 대부분 트라우마는 ‘혼자 살아남았다’는 죄책감인데 이것은 확실한 진상규명만이 지울 수 있어요.”

<홀>은 김씨 부인과 두 딸이 2014년 4월16일 침몰 중인 세월호로 또다시 떨어지려는 김씨의 손을 꼭 붙잡아 건져올리는 장면으로 끝난다. 김 작가는 마지막에는 ‘희망’을 말하고 싶었다고 했다. “사실 함부로 희망을 말할 수 없는 게 현실입니다. 트라우마는 계속되고 있으니까요. 하지만 함께 극복하려는 이들이 있기에 희망적일 수 있다고 생각합니다.”

최민지 기자 ming@kyunghyang.com

▶ [인터랙티브] 나의 탄소발자국은 얼마?

▶ 경향신문 바로가기

▶ 경향신문 구독신청하기

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.