|

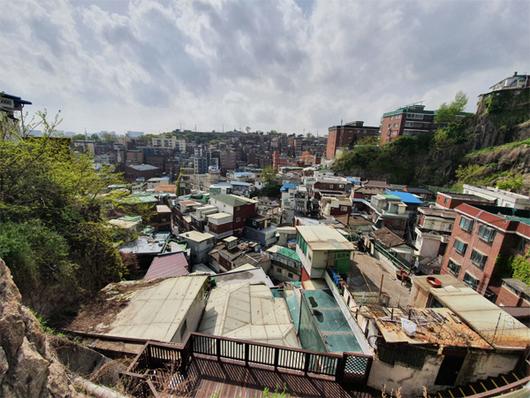

도시재생사업 1호인 종로구 창신동의 낡은 주택가와 좁은 오르막길 전경. 창신동 재개발추진위원회는 19일 오세훈 서울시장에게 도시재생사업 폐기 촉구 서한을 전달한다. [정석환 기자] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

"뉴타운을 반대했던 건물주들까지 공공재개발 동의서를 쓰고 있다. 월세를 받아도 수리비가 더 나가는데 누가 견디겠나."

서울 종로구 창신동에서 지난 16일 만난 강대선 창신동 공공재개발 추진위원장은 이렇게 말했다. 강 위원장은 "우리는 창신동을 서울에서 제일 잘사는 곳으로 만들어 달라는 게 결코 아니다"며 "쾌적한 주거 환경에서 사람답게 살고 싶을 뿐"이라고 말했다.

주택산업연구원에 따르면 창신동의 노후 주택 비율은 72.2%(2017년 기준)다. 성북구 정릉동(74.9%)에 이어 서울에서 두 번째로 높다. 이날 오전 비 때문인지 사람 한 명이 겨우 지나갈 만한 골목에서는 악취가 끊이지 않았고, 노후 주택들이 즐비했다. 폐가와 재래식 화장실도 곳곳에 있었다. 강 위원장은 "땅 밑에 설치된 하수관 시설이 부식돼 각종 오수가 땅에 스며들었다"며 "코로나19 때문에 마스크를 쓰지 않았다면 냄새 때문에 견디기 더 힘들었을 것"이라고 말했다.

창신동의 열악한 실태는 오토바이가 대변한다. 오르막이 심한데 도로가 좁아 마을버스도 다니지 못하니 사람들이 어쩔 수 없이 오토바이를 타고 다니는 실정이다. 실제로 이 일대 주택밀집지역 도로는 차량 두 대가 동시에 지나기에도 턱없이 좁아 보였다. 강 위원장은 "소방차도 제대로 진입하지 못할 정도라 화재가 나면 대형사고로 이어질 것"이라고 목소리를 높였다.

|

이곳 공공재개발을 찬성하는 사람들은 고 박원순 전 서울시장 임기 때 진행된 '도시재생사업'에 강한 불만을 보이고 있다. 창신동은 인근 숭인동과 묶여 도시재생사업 1호 지역으로 지정됐다. 추진위가 서울 종로구청에서 받은 자료에 따르면 박 전 시장 시절 백남준기념관, 봉제역사관, 채석장전망대, 벽화 그리기, 공공도서관 설립, 노후 하수관 정비 등 도시재생사업에 800억원이 넘는 세금이 투입됐다. 강 위원장은 "젊은이들이 떠나 지역이 슬럼화됐는데 벽화를 그리고 공공도서관을 짓는 게 주민 삶에 무슨 도움이 되겠느냐"고 말했다.

이 지역에서 40년가량 봉제업을 한 오 모씨도 "지금 봉제거리도 상권이 다 죽어서 사람들이 떠나는데 봉제역사관이 무슨 소용이 있겠느냐"고 말했다.

물론 재개발에 반대하는 목소리도 있다. 손경주 창신·숭인 도시재생 협동조합 상임이사는 "재개발이 목적인지, 집값을 올리는 게 목적인지 의구심이 든다"며 "정비가 필요한 곳도 있지만 이런 곳은 대부분 외지에 사는 소유주가 재개발을 바라고 고치지 않는 집"이라고 했다. 그는 "2014년 교남뉴타운은 18평 아파트 조합원 분양가가 4억5000만원이었다"며 "교남뉴타운은 도로를 많이 낼 필요가 없었지만 이 지역은 도로도 새로 깔아야 해 기반시설 비용이 많이 들기 때문에 18평이 6억~7억원은 나올 텐데 자기 돈으로 들어갈 주민이 몇이나 되겠느냐"고 반문했다.

도시재생에 반대하는 주민들은 오세훈 시장이 취임한 후 기대가 커졌다. 오 시장은 2000년대 중반 재임하던 시절 창신·숭인뉴타운을 적극 추진했다.

실제 이 지역은 뉴타운 해제 이후 더욱 열악해졌다. 행정안전부에 따르면 창신동 인구는 2016년 4월 2만3358명에서 지난해 1월 2만873명으로 2485명(10.6%) 줄었다. 주민 한 모씨는 "주변이 40년 전과 똑같아 아무도 여기서 아이를 키우려 하지 않는다"고 말했다.

'도시재생 폐지 및 재개발 연대'는 지난 15일 기자회견을 열고 도시재생사업 폐지를 촉구했다. 기자회견에는 창신동을 포함해 서울시 서계동, 숭인동, 구로동, 신림동, 장위동, 상도동, 동자동, 일원동 9개동 주민이 참여했다. 1만여 명의 도시재생 반대 서명을 취합해 19일 오 시장에게 제출한다. 오 시장은 후보 시절 도시재생을 대표적 예산 낭비 사업으로 지목했다.

[정석환 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.