트레이시 임(Tracy Lim, 임은지) 작가 전시회…'치피스의 통로(Le Passage de Chippis'

|

전시장에서 뷰마스터로 사진을 보는 사람들. © 트레이시 임(임은지) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

(그뤼에르=뉴스1) 신정숙 통신원 = ‘마을은 이상하리라만큼 조용했고 분명 사람들이 살고 있었지만 마치 아무도 살지 않는 텅빈 도시처럼 느껴졌다. 곳곳에 빈집이 보였고 낡고 오래된 집들도 많았다. 오래 되었지만 기품있는 집들이 모여 있는 구역도 있었고 그 뒤론 폐광지역의 사택처럼 시멘트 건물 한 채에 문들이 몇 개씩 붙어 있는 건물들도 있었다.

스위스 알프스에서 시작되어 지중해로 흘러가는 론강(Rhone)이 마을을 지나고, 양옆엔 2000~3000m 고산들이 펼쳐져 있다. 그리고 그 높은 고산에 솟아있는 건물들과 전형적인 샬레가 있는 유명 휴양지, 그랑 몬타나 (Grand Montana). 살아있는 마을은 산에만 있는 듯 이곳 발레주의 마을들은 더 깊고 높은 곳에 있는 것 같았다.

그래서 궁금해졌다. ‘여긴 누가 살지? 사람들은 뭘하는거지? 이 작고 사람들도 많지 않은 마을에 왜 저렇게 큰 교회가 세워졌지? 그리고 저건 뭔지? …….’

스위스 사람에게도 낯선 이 마을, 치피스(Chippis)에 대한 이야기를 책과 그림, 사진, 그리고 조촐한 마을 어른들을 위한 식사를 대접하는 퍼포먼스를 하면서 만들어낸 트레이시 임의 작품 전시회를 찾아갔다.

|

치피스 마을로 들어가는 다리, 아래는 론강이 흐른다. © 신정숙 |

트레이시 임 (Tracy Lim, 임은지)은 스위스에서 활동하는 미술작가다. 그가 이번에 전시하는 작품은 몇 해 전 스위스 발레주 정부가 주최하는 전시에 채택되어 스위스 도시 튠(Thun)의 쿤스트 뮤지엄(Kunstmuseum Thun)을 비롯한 여러 미술관에서 전시를 했고, 이번 발레주 마티니 미디어테크(mediathequeValais- Martigny)에서 전시한 후 작품 중 한 점이 영구보존 된다. 화려한 색채나 테크닉없이 검정펜으로만 그려진 이런 독특한 전시를 하게 된 배경에 대해 물어봤다.

“마을을 둘러본 뒤 뭔가 버려진 느낌이 들었어요. 여기 살고 있는 사람들을 위해 다시 살려서 사용하게 할 수도 있었을텐테, 특히 테니스장이나 낡은 사택들은 철거된 후 공터로 남아 풀들만 자라고 있거든요. 오래된 공장이나 학교 건물들이 예술가들에 의해 재활용되는 경우도 있잖아요. 테니스장은 마을 주민들에게 돌려줘 자체적으로 관리할 수 있도록 배려해줄 수도 있는데 다 밀어버린 모습을 보니 안타까웠어요. 여기 사람들을 만나 물어보니 소유주인 공장에 여러 번 요청했지만 받아지지 않았다고 해요.”

“예술가는 새롭게 작품을 만들어내기도 하지만 현재 있는 것들, 또는 오래된 것들을 다시 살려 재창조를 하는 사람들이라고 생각해요. 나는 이 작품을 통해서 이곳에 남아있는 사람들의 이야기를 알리고 싶었어요. 대신 내가 바라보는 시점으로 해석해서 말해주고 싶었던 것 같아요.”

|

전시를 준비중인 트레이시. © 트레이시 임(임은지) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

트레이시는 마을 주민들을 만나 작품에 대한 구상을 하게 되었다. 이곳의 실거주 인구수는 2020년 1617명으로 1970년 1561명에 비해 50년이 지나도 변화가 거의 없는 반면 이 기간 스위스의 전체 인구 증가는 600만명에서 800만명으로 무려 200만명이나 증가했다. 치피스의 인구가 가장 많이 증가한 시기는 1910년으로 이 마을에 알루미늄 생산 공장이 세워지면서 많은 사람들이 유입되었다.

취리히에 적을 둔 알루스위스(Alusuisse) 사가 지형적으로 알루미늄 생산에 적합한 치피스에 공장을 세워 많은 취리히 주민들이 당시 이동해 왔다. 한때 이 공장에서 일했던 직원이 1만5000명에 이를 정도로 활기를 띄었던 이 마을이 지금 왜 이렇게 됐는지, 현재 여기에 살고 있는 사람들은 누군지, 남아 있는 그들의 삶은 어떤지 트레이시는 궁금했다.

“지금 여기 살고 있는 분들은 주로 공장에서 일하셨분 들이거나 그분들의 후손이에요. 공장이 설립되었을 땐 취리히에서 주로 공장의 주요 관리직들과 그들의 가족들이 이동해 와서 치피스 강건너 씨에르 Sierre에서 살았고, 노동자들은 치피스에 살았어요.”

“마을을 다니다 보면 직급에 따라 집의 크기와 모양이 달라요. 당시 관리직들을 위한 레스토랑과 탁아소가 있던 건물은 다행히 새로운 주인을 만나 외형을 그대로 유지하고 내부를 개조해서 지금은 지역을 위해 사용되고 있어요. 레스토랑이 지금의 주인에게 팔리기 전 작품을 준비하면서 은퇴한 분들을 모시고 퍼포먼스 열었어요. 오랫동안 닫혀있던 그 곳에 들어오고 싶어하셨던 분들이라 초대해서 음식을 함께 나누면서 많은 옛날 얘기를 나눴죠.”

트레이시는 작품 준비를 하면서 만난 당시 90세 할머니와 나눈 대화를 잊지 못했다. 할머니는 오래 전 공장에서 운영하는 레스토랑에서 일했었다. 자신이 일하던 곳이 오랫동안 닫혀 있는 것을 지켜만 보았는데 트레이시가 레스토랑을 하루동안 열면서 다시 들어올 수 있어 무척 기뻐했다. 당시 서빙을 맡았던 할머니는 레스토랑에서 제공된 메뉴를 비롯해 그때의 상황에 대해 마치 어제도 일했던 것처럼 생생하게 이야기를 들려줬다. 할머니를 비롯해 그날 함께 초대되었던 분들은 그 옛날 활기를 뛰었던 치피스 마을, 공장과 그들의 삶을 회상하며 즐거운 시간을 보냈다고 한다.

|

트레이시가 그린 레스토랑. © 트레이시 임(임은지) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그는 작품을 준비하면서 마을 곳곳을 돌아다녔고, 그때마다 사람들을, 주로 은퇴한 어른들을 만나 이야기를 나눴다. 왕성하게 일을 하면서 함께 즐기고 나눴던 공간을 은퇴를 했더라도 다시 사용하고 싶었고, 차 한 잔 나누면서 옛이야기를 나누고 싶었던 그들이다. 하지만 늘 그렇듯 공장의 주인이 바뀌고 또 바뀌면서 그 부속물들의 주인도 바뀌고 바뀌어 낡아가는 건물만 바라봐야만 했다. 마치 자신들의 삶을 비춘 것처럼, 다시 돌아갈 곳도 없고, 가족 대대로 뿌리를 내릴 수도 없는 잊혀져가는 이방인들처럼.

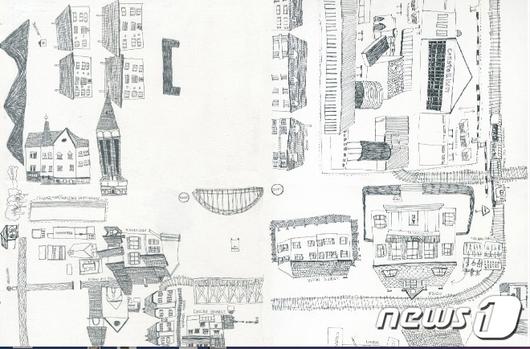

그들의 이야기를 어떻게 작품에서 표현했을까? 동네에 가장 큰 교회와 학교를 그리고, 다리를 그리고 또 다른 구역의 건물을 그렸다. 지도도 아니고 그림지도를 그린건가? 작품을 보면서 고개가 갸우뚱해진다. 이 그림들의 의미는 무엇일까?

“마인드맵(re-mapping mind map, 마인드맵 과 지도의 재구성)이에요. 그림을 통해서 지난 과거와 현재를 보여주는 거죠. 여기 그려진 건물들은 50여명의 지역민들을 인터뷰해서 건물과 그들의 이야기를 들은 후에 저의 시각으로 재해석 해서 그려 넣은 거예요. 그래서 마을의 있는 건물들이 모두 들어간게 아니라 이야기가 있는 건물, 즉 상징이 되는 것들만 그린거죠. 이 마인드맵에 있는 건물과 마을의 전경을 전시장에 있는 뷰마스터를 통해 사진으로 실물을 보는 거예요.”

“펜으로 그린 이 그림이 그들의 지나온 삶을 연대기적으로 표현하는데 적합하다는 생각을 했어요. 마치 펜으로 이야기를 써내려 간 것처럼 말이에요.”

|

아트 콜렉션 © 트레이시 임(임은지) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

살다보면 자신의 생각과 자신만의 삶만 빠져 있을 때가 더 많다. 더구나 유학생으로 온 트레이시는 이곳 생활에 적응하고, 학교 공부도 해야 하고, 일상생활에 필요한 불어도 배워야 했다. 그 틈으로 들어온 치피스의 오래된 낡은 건물과 그곳에 배여있는 사람들의 진한 향수가 느껴져 그들의 이야기를 듣고, 그림으로 표현하고, 사진으로 담고, 추억이 담긴 장소에서 그 당시의 메뉴대로 직접 음식을 준비해 식사를 대접했다.

미국에서 태어나 유년시절을 보내고 한국으로 와서 사춘기를 거쳐 대학에서 조형예술학부 동양화과를 전공하고, 이곳 스위스 발레주의 미술학교 ECAV(현재는 EDHEA로 명칭 변경. Ecole de design et haute école d’art)에서 대학원을 마친 트레이시. 3개의 나라를 거쳐 3개의 다른 언어로 교육을 받고, 지금은 스위스에 정착했다. 태어난 곳, 유년시절과 학창시절을 보낸 곳이 아닌 또 다른 곳에 정착한 이방인으로써의 그의 삶과 치피스에 눌러앉게 된 사람들 또한 이방인이였기에 서로 점접을 이뤘을까? 트레이시는 그들의 이야기를 듣고 공감했고 그들을 대신해 얘기해 주고 싶었다고 했다.

유유히 흘러가는 론강은 치피스를 변함없이 지나가지만 매일매일 다르다. 변하지 않는 건 없다. 자본에 논리에 따라, 자원의 유무에 따라, 정치적 상황에 따라, 그리고 자연의 순리에 따라 모든 건 변하게 되어 있다. 다만 기억에 남아있는 것들, 화려했고, 행복했고, 즐거웠던 순간들은 추억으로 남아 변하지 않는다. 트레이시의 전시회가 치피스 마을 사람들에겐 그 순간들을 기억할 수 있게 해 준 선물이었을 것이다. 예술가가 만들어 낼 수 있는, 그가 창조해 낼 수 영역은 어디까지 일까?

sagadawashin@gmail.com

[© 뉴스1코리아(news1.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.