유석재의 돌발史전 뉴스레터 구독하기 ☞https://page.stibee.com/subscriptions/179194

|

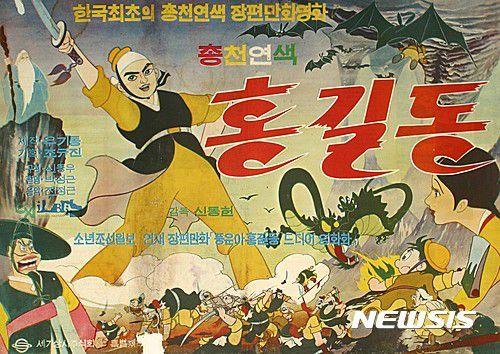

국내 첫 극장용 장편 애니메이션인 신동헌 감독의 '홍길동'(1967). /뉴시스 |

우리나라 첫 극장용 장편 애니메이션인 신동헌 감독의 ‘홍길동’(1967)이 개봉 55주년을 맞아 4K화질로 복원됐다는 뉴스가 나왔습니다. 신동우 화백의 형인 신동헌 감독은 이후 클래식 전문가로 이름을 떨친 분이고, 이와 관련된 스토리를 풀자면 끝이 없을 것이지만, 오늘 얘기의 초점은 그게 아닙니다.

다만 이 애니메이션의 원작으로 소년조선일보에 연재됐던 신동우 화백의 만화 ‘풍운아 홍길동’(1965~1969)이 처음으로 ‘초립을 쓴 홍길동’을 묘사했기 때문에 현재 우리가 알고 있는 홍길동의 이미지가 만들어졌다는 것은 짚고 넘어가야겠습니다. 북한에서 만든 ‘홍길동’ 영화에선 주인공이 그런 걸 쓰고 나오지 않습니다.

우리가 아는 홍길동은 한글소설 ‘홍길동전’이 그 원전입니다. 이 소설 속의 인물은 조선 연산군 때의 실존 인물이었던 도적 홍길동과 상당한 차이가 있습니다. 실존 인물 홍길동은 과연 ‘의적’이었는지부터 의문입니다. 1500년(연산군 6년) 홍길동이 체포됐고, 그로부터 13년 뒤 실록에는 이런 기록이 나옵니다. “충청도는 홍길동이 도둑질한 이후 유망(流亡·거처 없이 떠돌아다니는 사람)이 회복되지 못해 세금을 거두기 어렵다.”

홍길동의 도적질로 관아나 부자뿐 아니라 일반 백성의 피해 역시 무척 컸다는 것을 알 수 있습니다. 소설과는 달리 실제 홍길동은 상당히 고령인 ‘노인 도적’이었을 가능성이 큰데, 누군가는 “나이 많은 ‘두목’이라는 점에서 영화 ‘대부’의 말론 브란도나 말년의 김두한을 연상케 한다”는 의견을 남기기도 했습니다.

그렇다면 우리가 아는 ‘홍길동’은 조선 후기의 한글소설 속 묘사에 기초한 것이란 얘기가 됩니다. 실제 홍길동이 신출귀몰하게 활동했다는 것을 가져와 ‘도술을 자유자재로 쓰면서 탐관오리를 혼내주는 정의로운 캐릭터’로 재창조됐다는 것이죠.

그런데 최초의 한글소설로 알려진 ‘홍길동전’은 누가 쓴 것일까요? 이것은 많은 사람들에게 교과서적인 상식으로 알려져 있습니다. 조선 선조와 광해군 때의 학자이자 문신이었던 교산 허균(1569~1618). 아버지는 강릉 초당두부의 유래가 됐다는 초당 허엽, 형은 이름난 문장가이자 임진왜란 직전 김성일·황윤길과 함께 일본에 갔다 왔던 허성, 누나는 여성 문인으로 유명한 허난설헌이었죠.

|

허균 초상. |

그런데 말이죠...

요즘 학계의 분위기는, 그게 아니라는 겁니다. 허균은 한글소설 ‘홍길동전’의 작가가 아니라는, 아니, 작가가 될 수 없다는 겁니다. 최근에 펭귄클래식으로 영역된 ‘홍길동전’이 ‘작자 미상’으로 나간 것도 그 이유라는 것입니다.

얼마 전 ‘홍길동전의 작자는 허균이 아니다’(한뼘책방)란 책을 낸 이윤석 전 연세대 국문과 교수를 서울 부암동 연구실로 찾아가 이 문제에 대해 물어봤습니다. 그는 “홍길동전은 최초의 한글소설도 아니고, 적서(嫡庶) 차별 타파와 사회 개혁을 다룬 작품도 아니다”고 말했습니다.

“그렇게 보시는 근거는 무엇입니까?” 제가 질문했습니다.

“그것은 말이죠, 한글소설의 발전 단계상 ‘홍길동전’이 도저히 허균 시절인 16~17세기에 나올 수 없는 작품이라는 얘깁니다.”

|

본지와 인터뷰하는 이윤석 전 연세대 교수. /오종찬 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“발전 단계라고 하시면…”

“먼저 중국 소설을 수입해 번역하면서 한글소설이 등장하게 됩니다. 이것이 도서 대여점인 세책집을 중심으로 민간에 확산됩니다. 그러고 나서 18세기 후반에 가서야 새로운 형식의 한글소설이 창작되는 겁니다. 그 특징은 분량이 짧고 주인공의 입신출세 이야기가 들어 있으며, 군담(軍談)이 들어간다는 것이죠.”

이렇게 나온 작품들이 ‘소대성전’ ‘조웅전’ ‘유충렬전’ 같은 소설인데, ‘홍길동전’ 역시 이 유형 중의 하나라는 것이었습니다. “허균 같은 지식인이 이 분야에서 작가로 활동했던 게 아닙니다. 한글소설은 철저히 서민들의 장르였어요.”

‘홍길동전’이 숙종(재위 1674~1720) 이후의 장르라는 단서도 이미 소설 안에 있다고 했습니다. “숙종 18년인 1692년 이후에야 실록에 등장하는 인물이 있습니다.” 그 인물은 바로 황석영의 소설로도 유명한 장길산이었습니다. 그 장길산을 소설 속 홍길동이 ‘옛날 사람’으로 지칭하는 것입니다.

|

황석영 소설이 원작인 드라마 '장길산'(2004)의 포스터. /SBS |

물론 이것은 얼마든지 후대에 덧붙여진 부분일 수 있습니다. 그런데 저는 여기서 좀 이상한 생각이 들었습니다.

“선생님, 만약에 허균이 사망한 연도인 1618년 이전에 한글소설 ‘홍길동전’을 쓴 게 맞다면 말이죠. 그 74년 이상의 세월 동안 이미 여러 버전의 판본이 유포됐을 게 아닙니까?”

“그렇죠.”

“그럼 장길산 언급 부분이 1692년 이후 어느 시점에 삽입된 판본을 B판본이라고 하고, 그 내용이 삽입되지 않은 원본에 가까운 판본을 A판본이라고 할 때, A판본 역시 분명 후대에 전해졌고 다른 판본을 파생시켰을 게 아닙니까?”

“아, 정말 듣고 보니 그렇군요.” 이 교수는 펜을 들고 제가 말한 내용을 노트에 적었습니다.

“만약 A판본 계열의 판본이 실제로 존재한다면 ‘홍길동전’의 원본이 1692년 이전에 있었다는 증거가 되지 않겠습니까?”

“아뇨, 그런 게 없습니다.” 이 교수는 고개를 저었습니다. 장길산이 언급되지 않은 판본은 20세기에 가서야 출현하고, 19세기 말까지 나온 ‘홍길동전’ 판본 30여 종에 장길산은 하나도 빠짐없이 등장한다는 것이었습니다. 1618년(허균 사망)부터 1692년(장길산 등장)까지, 최소 74년 이상 사람들에게 읽혔을 A판본 계열의 책이 어느 순간 모두 사라져 버렸다? 이것은 상식적인 상황이 아니며, 결국 원본 소설 자체가 숙종 이후에 나온 것이라는 유력한 방증이 됩니다. 다시 말해 A판본은 처음부터 존재하지 않았고 오직 1692년 이후에 쓰인 B판본만 있었다는 것입니다.

“‘홍길동전’이 금서(禁書)가 됐다는 얘기도 있던데…”

“천만에요. 그런 적이 없습니다. 조선 조정은 한글소설에 대해 전혀 관심이 없었어요.”

제가 다시 질문했습니다. “자, 그럼 ‘허균 창작설’이 허구라면, 그걸 처음 주장한 사람은 누구였습니까?”

|

다카하시 도루 /민속원 |

“경성제대 교수였던 다카하시 도루(高橋亨·1878~1967)였습니다.” 다카하시는 조선의 유학과 불교, 어학과 문학 등을 두루 연구했던 조선학자였고, ‘사상의 종속’ ‘문약(文弱)’ ‘심미관념의 결핍’ ‘공사(公私)의 혼동’ ‘순종’ 같은 참으로 악의적인 키워드를 조선인의 특징으로 설정해 후대 한·일 양국에 적지 않은 영향을 미친 인물입니다. 과연 이런 키워드를 적용하지 못할 나라가 세계에 몇 나라나 될까요? 그런데 그가 과연 무엇을 근거로 ‘홍길동전’의 저자가 허균이라고 주장했다는 것일까요.

그런데 이윤석 교수가 뜻밖의 말을 했습니다. “그건 허균이 ‘홍길동전’을 지었다는 기록이 있기 때문이었습니다.”

‘홍길동전’의 작자가 허균이 아닌데, 허균이 ‘홍길동전’을 지었다는 기록은 존재한다고? 과연 이건 또 무슨 얘길까요. ‘돌발史전’ 다음 글에서 좀더 자세히 짚어 보겠습니다.

[유석재 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.