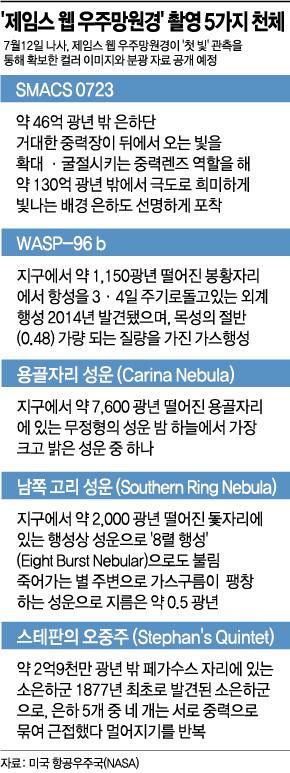

미 항공우주국, 12일 풀 컬러 이미지 4종 추가 공개

1150광년 떨어진 외계행성에서 물 찾아내

우주 생성, 생명체 기원의 비밀 탐색 본격화

천문학계 "우주 탐사의 새 지평 열어"

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[아시아경제 김봉수 기자]태초 우주의 비밀과 외계 생명체 탐색을 위한 ‘인류의 눈’ 제임스 웹 우주망원경(JWST)가 우주 관측의 신기원을 열고 있다. 이전보다 훨씬 크고 밝아진 눈으로 우주의 심연을 들여다 보기 시작해 최초로 외계 행성 대기에서 물의 존재를 확인하는 등 초반부터 파란을 일으키고 있다.

미국 항공우주국(NASA)은 12일 오전 10시(현지시간) 메릴랜드주 고다드 우주센터에서 JWST가 촬영한 4장의 이미지를 공개했다. 전날 저녁 조 바이든 대통령이 백악관에서 사전리뷰 행사를 통해 우주대폭발(빅뱅) 이후 초기 생성된 것으로 추정되는 은하계들이 찍힌 SMACS 0723 은하단 사진을 공개한 데 이어서다.

가장 눈에 띄는 것은 외계 행성에서 물의 존재를 확인한 이미지였다. JWST는 지구에서 1150광년 떨어진 외계행성 ‘WASP-96b’의 분광 이미지를 찍어 전송해왔는데, 분석해 보니 수증기 형태의 물이 대기에 포함돼 있다는 것이 드러났다. NASA는 "웹 망원경이 외계행성을 둘러싼 대기에서 구름, 연무와 함께 물의 뚜렷한 특징을 포착했다"며 "이는 웹 망원경이 전례 없는 대기 분석 능력을 갖추고 있음을 확인시켜 준다"고 설명했다. 이 행성은 봉황자리에 위치한 거대 가스 행성으로, 질량은 목성의 절반 정도다.

|

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

천문학계에서 가장 유명한 천체 중 하나인 ‘스테판의 오중주’(Stephan‘s Quintet) 은하단을 찍은 사진도 공개됐다. 지구로부터 약 2억9000만 광년 밖 페가수스자리에 있는 은하 5개 중 네개가 서로 중력으로 인해 마치 춤을 추듯 ’밀당‘을 반복하는 모습 때문에 붙은 이름이다. NASA는 "은하들이 충돌하는 장면으로 우주의 진화 과정에 대한 새로운 통찰력을 제공한다"고 설명했다. 별들의 요람으로 잘 알려진 용골자리 성운(NGC 3324) 사진도 함께 공개됐다. 근적외선 카메라(NIRCam)와 중적외선 기기(MIRI)를 이용해 이전까지 볼 수 없었던 별 탄생의 영역을 처음 드러냈다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

마치 ’우주 절벽‘처럼 보이는 웅장한 이미지와 아기별들이 찍혔다. 지구로부터 2500광년 떨어진 남쪽 고리 성운(NGC 3132)의 사진도 이날 배포됐다. 별이 죽어가면서 먼지 구름을 뿜어내는 행성상 성운인데, 허블우주망원경이 촬영한 모습보다 훨씬 디테일한 모습을 관찰할 수 있다. NASA는 "죽어가는 별들이 내뿜는 가스와 우주 먼지에 대해 더 세부적인 연구를 진행할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

앞서 조 바이든 미국 대통령도 전날 오후 백악관에서 미리 보기 행사를 갖고 SMACS 0723 은하단 이미지를 공개했었다. 허블우주망원경이 찍은 것보다 훨씬 고해상도인데다 파장이 긴 적외선 이미지여서 은하단 너머에 있는 수천개 이상의 새로운 은하들이 포착됐다. 특히 138억년 전 빅뱅 직후 약 131억년 전후에 생성된 은하들이 내뿜은 ’태초의 빛‘을 사상 최초로 담아내 관심을 모았었다.

|

▲내년에 발사되는 제임스웹우주망원경.[사진제공=NASA/Northrop Grumman] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

과학자들은 천문학계의 새로운 지평이 열리기 시작했다며 기대를 감추지 못하고 있다. 강성주 국립과천과학원 천문학 박사는 "허블망원경보다 훨씬 뛰어난 관측 성능으로 천문학의 신기원을 열고 새 역사를 써나갈 것으로 기대된다"면서 "국민들이 우주에 대한 상식과 지식, 관심이 많아지면서 관련 산업 활성화는 물론 우주 관측ㆍ개발에 대한 투자도 더 활발해질 것"이라고 말했다.

양성철 한국천문연구원 책임연구원도 "지구보다 훨씬 뜨거운 목성형 행성에서 물을 발견한 것은 굉장히 큰 의미가 있다"면서 "지구형 행성들에 대해 세밀히 관측해 연구하게 되면 본래의 목적인 생명 탄생의 비밀과 외계 생명체 탐색에 새로운 장을 열 수 있을 것"이라고 기대했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.