한, 미 기업·NASA와 달 자원 탐사용 로버 개발 추진

지난 19일 지자연-테이머 스페이스, 기술개발 MOU 체결

미 NASA, 지난 7월 '달 안전 대피소' 건설 계획 공개

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[아시아경제 김봉수 기자] 2019년 개봉한 영화 '애드 아스트라(Ad Astra)'. 가까운 미래, 인류가 진출한 달은 자원 전쟁터가 된다. 화성에 가기 위해 기지를 나선 주인공 브래드 피트는 월면차가 해적들에게 공격당해 죽을 고비를 넘긴다.

더 이상 영화 속 얘기가 아니다. 2030년대 달 개척 시대가 열린다. 서부 개척 등 아메리카 대륙 발견에 이어 인류의 가장 큰 변곡점이 될 전망이다. 우주 최강국으로 선두에 선 미국은 이미 1960~70년대 달에 다녀온 데다 최첨단 기술까지 겸비한 상태에서 현지 자원 활용(ISRU) 기술 등 연구 개발에 한창이다. 우리나라도 달 자원 개발에 본격적으로 뛰어들었다. 2031년 달 착륙 탐사 때 한국형 자원 탐사 플랫폼, 즉 로버를 개발해 보내는 방안을 추진 중이다.

◇달 기지 어떻게 짓나

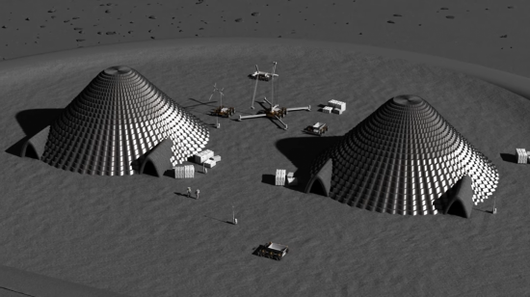

미 항공우주국(NASA)은 그동안 달 표면에서 지속적으로 거주·실험·연구가 가능한 인프라를 만들기 위해 시스템과 기술들을 개발해 왔다. 2025년 이후 50여년 만에 진행될 인류의 두 번째 달 유인 탐사 계획인 아르테미스 프로그램이 실행되면 본격적인 달 유인기지 건설이 진행된다. 지난 7월 NASA가 공개한 ‘달 안전대피소 건설(Constructing a Lunar Safe Haven)’이라는 자료에서 어떤 기술과 장비를 통해 어떤 방식으로 달 기지가 건설될지 미리 엿볼 수 있다.

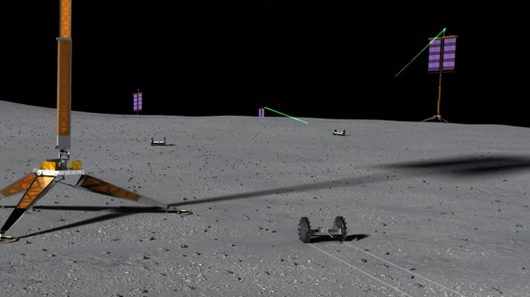

NASA는 먼저 모선 역할을 할 커다란 착륙선에 소형 이륜 모빌리티를 탑재해 달 표면에 내려보낼 계획이다. ‘레이서(RASSOR)’로 불리는 이 굴착기형 모빌리티들은 착륙선과 연계돼 자율·무인으로 운영된다. 달에 배치된 통신 위성들을 통해 위치 정보를 제공받아 달 표면을 탐사한다. 위치 결정 참조 시스템도 달 표면 곳곳에 설치된다. 긴 기둥에 GPS 송수신 장치와 태양광 발전기를 장착해 마치 돛대 모양을 한 이 시스템은 굴착기들에 레이저를 통해 전력을 충전시켜 주고 자신의 위치 정보를 확인할 수 있는 일종의 교통 표지판 역할도 해준다. 굴착기들은 라이다(LIDAR)를 활용해 지도화가 필요한 곳의 정보를 고해상도로 수집하고, 이를 통해 안전대피소 건설 후보지를 물색한다. 표본 채취·분석 도구도 장착해 활용 가능한 자원의 존재 여부를 확인해 전송한다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

부지를 확정한 후에는 이 굴착기들이 기초를 다지고 평평한 토대를 만들기 위해 달 표면을 파내고 작은 돌들을 골라낸다. 이후엔 롤러나 기중기 등 다양한 장치를 부착할 수 있는 다륜형 차량이 투입된다. 롤러를 이용해 달 표면을 밀어 평평하게 만들어 건축이 가능하도록 한다. 여기에 미리 조립돼 인간이 거주·생활·연구·실험할 수 있는 시설을 만들어 착륙시킨다. 이 시설이 실질적인 핵심이다. 착륙한 거주 시설 위에 다륜형 차량에 부착한 기중기를 이용해 커다란 피라미드 모양으로 기둥을 세운다. 양쪽 옆에 출입구 역할을 하는 터널도 만든다. 패널로 지붕을 씌우고, 다시 그 위에 작은 자율·무인 굴착기와 다륜형 차량을 이용해 달 표토를 수송해 지붕 위에 얹는다. 우주방사선과 유성 등으로부터 내부 시설과 사람들을 보호할 수 있도록 하기 위해서다. 그 위에 다시 지구에서 제작한 금속 재질의 ‘기와’를 피라미드처럼 하나씩 쌓아 3개 층의 튼튼한 보호막을 형성한다.

NASA는 "달 안전 대피소는 현지 자원을 활용하고 무인 자율 주행 시스템과 첨단 건축 기술을 이용해 건설될 것"이라며 "체류하는 사람들에게 안전한 주거와 지속 가능한 임무 수행을 위한 보호를 제공해 줄 것"이라고 밝혔다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇한국판 ‘퍼서비어런스’ 보낸다

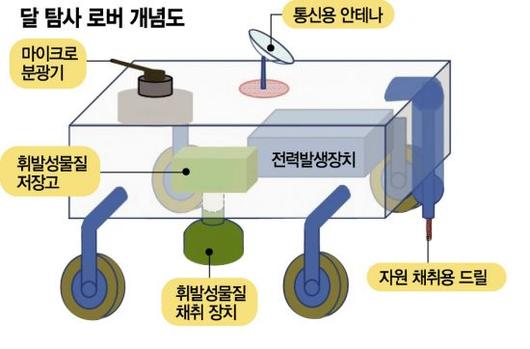

지난 8월 최초의 달 탐사 궤도선 다누리를 발사한 우리나라는 이미 한국항공우주연구원(KARI)을 중심으로 2031년 달에 보낼 착륙 탐사선 개발도 착수했다. 특히 주목받는 것은 ‘로버’, 즉 행성 자원 현장 탐사용 장비 개발 및 주요 자원 추출 핵심 기술 개발을 추진한다는 것이다. 미국이 화성에 보낸 로버 퍼서비어런스의 한국판 버전이 나온다는 얘기다. 달 표면에서 자율·무인 주행하면서 암석을 채굴·수집하고 성분을 분석해 지구로 전송하는 작업을 수행할 수 있는 독립 플랫폼을 볼 수 있게 된다. 이 같은 계획은 한국지질자원연구원(KIGAM)이 지난 15일 국회에서 개최된 달 자원 탐사 및 자원활용(LRPU) 토론회에서 발표됐다.

KIGAM은 이와 관련, 19일 미국의 우주 개발 스타트업 ‘테이머 스페이스’와 업무 협약을 맺고 2031년 달 착륙선에 탑재할 월면토 휘발성 추출기를 개발하기로 했다. 총예산은 약 500억원으로 추산된다. KIGAM은 이날 이 회사와 △행성 광물의 산정과 탐사 및 광물 처리 △행성 자원탐사 및 활용 관련 장비 개발 △개발된 주요 장비에 대한 플랫폼 미션 개발 △달 내비게이션과 지도 작성 등 현지 자원개발과 관련된 과학·지식 기술 협력을 약속했다. 테이머 스페이스는 NASA 랭리 연구센터 기술을 기반으로 달·화성 탐사와 토양분석 지도화를 바탕으로 달 소형자원 공장을 가동하는 전주기적 플랫폼 기술을 개발하는 차세대 우주탐사 기업 중 하나다. 이평구 KIGAM 원장은 "우주시대를 활짝 맞이한 대한민국에 이제 달의 현지 자원 활용과 그것을 바탕으로 한 화성으로의 테라포밍은 꿈이 아닌 현실이 되고 있다"며 "대한민국의 미래 100년 먹거리와 우주 탐사 시대의 주역이 되기 위한 지질자원 기술 솔루션 개발과 미래 인재 양성에 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다. KIGAM 관계자는 "아직 세부적인 내용과 계획, 기관들 간의 협의가 마무리된 것은 아니다"라면서 "내년 초 NASA와의 협의가 마무리돼 협약을 체결하게 되면 구체적인 사항과 최종 방침을 발표할 수 있을 것"이라고 설명했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

KIGAM은 일단 이를 위해 9년간 NASA의 랭리 연구센터와 협력을 통해 관련 기반 기술 개발을 3단계로 추진할 예정이다. 이 플랫폼에는 우선 헬륨-3와 물, 산소 등을 측정할 수 있는 마이크로 분광기가 탑재된다. 우라늄, 티타늄 등 희토류·휘발성 원소 탐지기와 암석·토양 표면에서 탄소·질소·산소 등을 측정할 수 있는 장비, 토양 및 대기 성분을 확인하는 질량 분석기 등도 실린다. 또 달 자원 개발을 위한 기초 기술, 즉 산소, 헬륨-3 등 자원을 추출하는 기술과 밤낮 구분 없이 항상 전력을 생산해낼 수 있는 ESPB 기술도 개발될 예정이다. 현재 우리나라는 지난달 누리호 성능 개선 등 차세대 발사체 개발, 달 착륙선, 달 탐사 로버(탐사 로봇) 기술개발 등이 포함된 우주개발 전략을 발표한 바 있다. 이 중 달 착륙선은 달 표면을 탐사하고 달의 지질, 우주 환경 연구, 자원 추출 및 채취, 건설, 에너지 생산, 이동 등의 임무를 수행할 예정이다. 김성원 KIGAM 국토지질연구본부장은 "이미 NASA는 물론 러시아, 중국도 달 탐사, 자원 채취 등을 위해 치밀한 계획하에 움직이고 있다"면서 "이에 대응한 우리나라가 명실상부한 우주 강국으로 발돋움하기 위해 보다 강력하고 촘촘한 우주개발 전략을 수립해 즉시 실행에 돌입할 것"이라고 말했다.

달에서 가장 주목받는 자원은 지구의 70억명 인구가 1만년간 쓸 수 있는 청정에너지원인 헬륨-3(t당 6조원)로 약 110만t 정도 존재하고 있을 것으로 추정되고 있다. 김 본부장은 "우주자원은 선점유자에게 개발권이 부여되기 때문에 우주탐사 강대국들의 우주자원전쟁(Moon Rush)이 벌어지고 있다"면서 "달 현지자원 조사·자원 추출기술 개발을 통해 달, 지구, 화성(진출)에 필요한 자원·기술 확보가 가능하다. NASA와 협력해 독자 기술을 확보하는 한편 아르테미스 프로젝트에서도 주도적인 역할을 할 계획"이라고 설명했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.