세계적 작가 반열 올린 작품

|

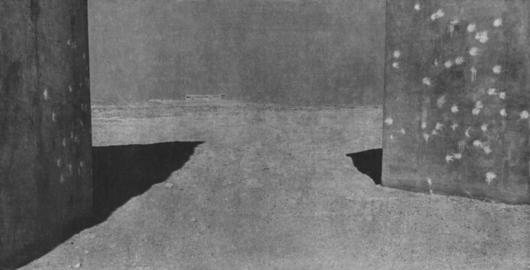

이정진 작가가 2009~2012년 이스라엘의 자연과 인간의 풍경을 소재로 포착한 <이름 없는 길> 연작들의 일부. 노형석 기자 nuge@hani.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이스라엘 땅은 꽉 찬 소리였다.

사진가 이정진(62)이 10여년 전 이스라엘 황야에서 포착한 철조망 덩어리들은 절규한다. 터진 옆구리를 아가리처럼 벌린 채 무언의 외침을 쏟는다. 모노톤 화폭에서 별과 은하의 형상처럼 빛나게 인화된 이미지들도 있다. 기실 콘크리트 벽에 드르륵 작렬한 수십발의 총탄 자국들이다. 수묵 그림과 별반 다를 바 없으나 모호한 표면의 질감들은 불안하다. 윙윙거리는 듯한 환청의 잔상을 일으키며 보는 이의 눈을 귀처럼 만든다. 포격과 철거에 벽체 한쪽만 덩그러니 남은 전장터 집의 잔해 사진은 실루엣의 핍진함이 사무친다. 흙벽돌 표면의 까끌거리는 잔상으로 작가의 독백을 건네는 듯하다. 증오와 대립이 사라지지 않는 땅, 다시는 오지 않으리.

지난달 25일부터 부산 해운대 고은사진미술관에서 열리고 있는 이정진 작가의 회고전 ‘이름없는 길’(Unnamed Road)이 지닌 의미는 각별하다. 10여년 전 작가를 내면의 혼돈과 고통에 빠뜨렸지만, 지금까지 작가의 촬영 이력에서 가장 빛나는 미학적 성과물을 낳은 이스라엘 기행의 결실을 보여준다. 2009~2012년 요제프 쿠델카, 제프 월 등 세계적 사진 거장들과 함께 이스라엘 요르단강 서안 지구의 풍경 이미지를 찍은 연작 사진 프로젝트 ‘이곳’(this place)의 결과물이다. 당시 유일한 아시아 참여작가로 선정돼 세계 순회전을 벌였던 작품들이 재구성된 얼개다. 팔레스타인 주민과 이스라엘인들의 대립으로 지구상에서 손꼽히는 분쟁지역이 된 이곳의 삭막한 자연과 서로를 증오하고 불신하는 다툼의 흔적들을 담은 작품들을 내걸었다.

|

이정진 작가가 2009~2012년 이스라엘의 자연과 인간의 풍경을 소재로 포착한 <이름 없는 길> 연작들의 일부. 노형석 기자 nuge@hani.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

전시 제목과 같은 제목을 붙인 이 연작 39점은 그의 작품을 좋아하는 팬들이 국내에서 보기를 염원해온 수작이다. 일찌감치 미국으로 건너가 한지 재질의 종이에 사물과 명상적 풍경을 인화하며 수공과 수묵, 드로잉적 느낌의 터치감, 질감 효과를 내는 독특한 형식을 개발한 그는 ‘이름없는 길’ 연작을 하면서 ‘계조’로 일컬어지는 톤의 균형감이나 색감의 대조 등에서 새로운 경지를 보여줬고, 암실작업을 반영한 디지털 사진작업의 지평도 열게 됐다. 지금 한국 작가들 가운데 서구 사진계에서 가장 도드라진 활약을 펼치고 있는 그이기에 작가 특유의 한지 인화 작업에서 가장 뛰어난 정점을 구현했다고 평가받는 이번 연작 실물들은 모처럼 이정진 사진 미학의 깊이를 음미할 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.

|

자신의 연작 앞에서 이야기하다 생각에 잠긴 이정진 작가. 노형석 기자 nuge@hani.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

흥미로운 건 이스라엘 기행에 대해 작가가 몸서리칠 만큼 부정적인 기억들을 갖고 있다는 점이다. 사진 대가들과 함께 출사하고 서구 각지를 순회전시한 이스라엘 프로젝트가 작가의 존재를 세계에 알린 계기가 됐고 작업들의 성취도 높은 평가를 받았음에도 말이다. 그는 팔레스타인 사람들에 대한 이스라엘인들의 비인간적 대우와 구릉과 자갈 투성이의 황막한 땅의 풍광에서 좁힐 수 없는 증오와 갈등의 기운을 읽고는 환청과 공명에 시달렸다고 털어놓았다. 푹꺼진 아스팔트의 도로들과 먼지 바람이 감도는 희뿌연 언덕의 공동묘지, 언덕과 언덕이 만나는 공간에 놓인 고독한 나무들의 자취 등에서 그는 정치적 현실이 아니라 자연에 녹아든 척박한 정서를 읽어낸 셈이다. 이런 맥락에서 먼지 알갱이가 구르는 듯한 흑백 톤의 불균질한 색면과 표면의 촉감이 잡히는 듯한 들판, 돌, 길 등의 질감 등에서 짐작되는 형식적 특질을 주목하는 것이 더욱 타당하고 흥미로운 감상의 모티브가 된다.

작가가 직접 편집에 관여하면서 광택이 도드라지지 않은 고급지에 55점의 연작 사진들을 넣은 새로운 버전의 <이름 없는 길> 한국판 사진집도 눈맛을 돋우는 요소다. 작가는 “남을 전혀 의식하지 않고 이스라엘 사진에 드러낸 나의 감정과 질감에 대해 관객들이 반응하고 공감하는 것을 보면서 깊은 전율을 느낀다”고 털어놓았다.

부산/노형석 기자 nuge@hani.co.kr

▶▶식물은 뽁쳐…물 안 주면 “뽁, 뽁” 시간당 50번 소리내 [영상]

▶▶꽃피는 봄, 한겨레의 벗이 되어주세요 [후원하기]▶▶마음 따뜻한 소식을 받아보세요, 뉴스레터 모아보기

[ⓒ한겨레신문 : 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.