|

한국에서 순환배치 임무를 하게 될 미국 육군의 신속기동부대 '스트라이커 여단'이 지난 6월 경북 포항에 도착하고 있다. 미 국방영상정보배포서비스 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

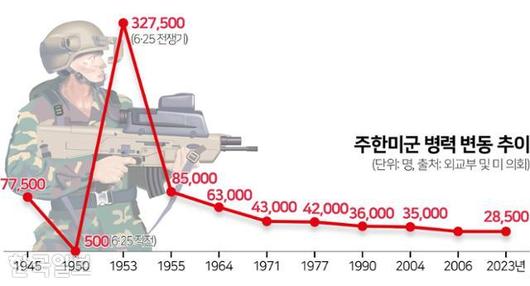

주한미군 규모는 한반도 안보상황과 미국의 이해관계에 따라 달라져왔다. 1945년 광복 직후부터 38선 이남에 진주한 미군 제24군단 병력 7만5,000명은 1948년 대한민국 정부 수립에 따라 철수하기 시작했다. 1950년 6·25 전쟁 발발 직전에는 불과 500명가량의 군사고문단만 남겨둔 상태였다. 현재 주한미군보다 적은 인원이다.

하지만 6·25 전쟁을 거치면서 규모가 급격히 커졌다. 미국 국방부와 보훈부에 따르면 미군 병력은 연인원으로 178만9,000명이 6·25 전쟁에 파병됐다. 32만5,000명이 주둔했던 미군은 전쟁이 휴전으로 끝나자 단계적으로 철수에 나섰다.

주한미군은 이후 1964년 6만3,000명 규모로 유지됐지만 베트남 전쟁의 후폭풍에 시달렸다. “아시아 지역의 분쟁에 무력 개입하지 않겠다”는 리처드 닉슨 대통령의 1969년 닉슨 독트린에 맞춰 한국에 주둔하던 제7보병사단이 철수했다. 한때 30만 명을 넘었던 주한미군은 4만 명을 웃도는 수준으로 쪼그라들었다.

|

주한미군 병력 변동 추이. 그래픽=김문중 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이후 집권한 지미 카터 대통령은 심지어 주한미군 철수를 대선 공약으로 내걸었다. 카터 대통령의 약속은 흐지부지됐지만 이후 글로벌 안보정세에 따라 주한미군은 점차 줄었다. 1990년 전까지만 해도 4만3,000명 선을 유지하던 주한미군 규모는 냉전이 끝나면서 다시 감축에 속도를 냈고 이라크전쟁 등을 거치면서 현재의 2만8,500명 규모를 유지하고 있다.

2018년 인도·태평양사령부 창설은 주한미군의 역할을 재정립하는 계기가 됐다. 로이드 오스틴 미국 국방장관은 2021년 ‘해외주둔 미군 재배치 검토'(GPR)를 통해 "인도·태평양 전구에 주둔한 미군들이 더욱 편리한 지역적 접근(regional access)을 갖게 되는 것을 목적으로 한다"고 밝혔다. 주한미군이나 주일미군의 임무수행 범위를 책임구역으로 제한하지 않고 이른바 ‘역동적' 전력 전개를 통해 확장시킨다는 것이다.

당초 북한의 도발에 맞서던 주한미군이 중국을 비롯한 역내 위협에 대처하는 전력으로 성격이 바뀐 셈이다. 주한미군은 한국에 순환 배치해 온 기갑여단전투단(ABCT)을 지난해 가을부터 스트라이커여단(SBCT)으로 전환해 기동성을 높였다. 이로 인해 훨씬 신속하게 다른 지역으로 재배치할 수 있다. 대만 유사시에 적용하면 주한미군의 대만 파견도 얼마든지 가능한 상황이다.

이러한 미국의 전략은 선례가 있다. 2004년 이라크전 당시 주한미군 제2사단 소속 보병여단 병력을 이라크에 파병했다. 이후 이들은 한국으로 복귀하지 않았다.

김진욱 기자 kimjinuk@hankookilbo.com

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.