|

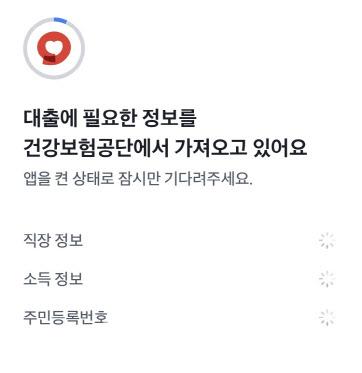

한 인터넷 은행의 개인 신용점수 확인 화면 캡처 |

[이데일리 정병묵 기자] 신용평가사가 매기는 개인 신용 점수는 현대인의 ‘수우미양가’ 성적이자 ‘학점’이다. 주택담보대출 같은 큰 규모의 대출뿐만 아니라 일반신용대출을 받을 때 한도를 결정하는 매우 중요한 요소이다. 현대인들은 신용점수를 높이기 위해 매달 꼬박꼬박 신용카드 사용금액을 납부하며, 목돈이 생기면 대출 원금을 조기에 상환하면서 산다.

하지만 이데일리 취재 결과 최근 5대 시중은행의 일반신용대출 금리 상승폭이 저신용자보다 고신용자가 더 높았던 것으로 드러났다. 신용점수 900점 이상인 사람의 금리가 연간 0.8%포인트 올랐을 때, 600점대가 0.5%포인트 올랐다는 얘기다. 금리 자체는 고신용자가 저신용자보다 낮긴 하지만 상승폭이 훨씬 컸다는 점에서 허탈감을 주고 있다.

특히 인터넷은행은 고신용자에게 시중은행보다 높은 신용대출 금리를 매기고 있는 것으로 나타나 충격을 줬다. ‘신용점수가 높으면 금리상승폭이나, 금리 자체가 낮다’는 그간의 상식이 깨지고 있다.

이러한 상식 밖의 금리 왜곡현상이 발생하는 이유는 고신용자에게 ‘가산금리’를 더 매겼기 때문이다. 가산금리는 대출 금리를 정할 때 기준금리에 덧붙이는 ‘위험가중 금리’다. 지난 1년간 5대 은행의 신용대출 가산금리는 900점 이상인 사람이 0.4%포인트 오른 반면 650점 이하는 0.1%포인트 인상에 그쳤다. 금리 인상기에 그 상승폭을 성실한 금융소비자들이 떠받친 셈이다.

신용점수가 낮은 취약 차주를 보호하겠다는 금융당국의 정책 기조가 은행 금리 체계를 왜곡시킨 셈이다. 지난 5월 대환대출 제도 본격 시행 이후 시중은행도 저축은행 등에서 고객을 적극 끌어들이면서 금리 왜곡현상을 부추긴 점도 있다.

가계부채 감소나 취약차주 보호도 중요하다. 하지만 대출 원리금을 성실히 납부하고 열심히 대출을 상환하는 사람들이 불성실한 금융소비자들의 리스크까지 짊어지는 것은 넌센스다. 자칫 이러한 상황이 신용이 생명인 시장 경제체제에서 성실히 그 신용을 지켜 온 금융소비자들의 신의를 꺾지는 않을까 우려된다.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.