3개국 저출생 동반쇼크

韓, 출산율 세계 최저 악화일로

中, 작년 신생아 출생 역대최저

日, 내년 초초고령화 사회 진입

3國 세계경제 비중 쪼그라들어

노동집약→AI기술혁신 전환을

韓, 출산율 세계 최저 악화일로

中, 작년 신생아 출생 역대최저

日, 내년 초초고령화 사회 진입

3國 세계경제 비중 쪼그라들어

노동집약→AI기술혁신 전환을

|

서울 시내 한 병원의 텅빈 신생아실. [사진 출처=연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

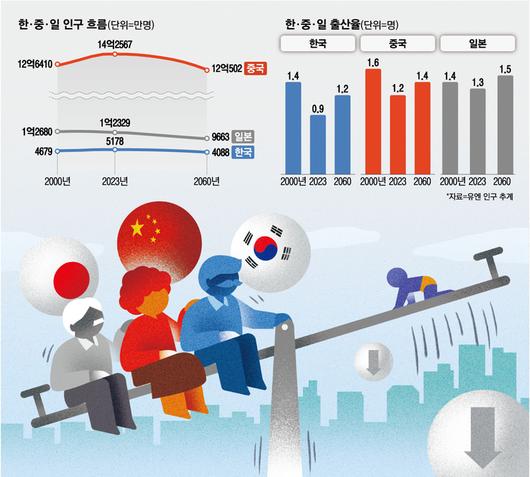

내년 한국은 65세 이상 인구비중이 20% 이상인 초고령사회에 진입한다. 2007년 이미 초고령사회에 진입한 일본은 내년 노인인구가 30%를 넘어서며 ‘초초고령사회’로 접어들 전망이다. 14억 인구 대국으로 세계 경제를 이끌었던 중국은 지난해 신생아 출생(902만명)이 역대 최저로 떨어졌다.

한중일 3국이 그동안 글로벌 경제 중심으로 발돋움할 수 있었던 핵심 요인은 인구다. 한국과 일본은 우수한 인적자본을 바탕으로 기술혁신을 일궜고, 중국은 풍부한 노동력과 내수시장을 바탕으로 세계 경제 지분율을 넓혀갔다.

한중일 3국은 인구 성장세와 비슷한 수준으로 경제 위상을 다졌다. 21일 매일경제가 유엔(UN)·세계무역기구(WTO)·세계은행 데이터를 분석한 결과 2022년 기준 세계에서 한중일이 차지하는 비중은 인구가 20.1%, 상품 수출액 20.2%, 국내총생산(GDP)은 23.5%다.

매일경제가 최근 30년간 한중일 각국이 성장한 요인(단일국가성장회계)을 분석한 결과 전체 성장률을 100%로 놓고 봤을 때 인적자본·취업자, 자본 투입이 기여한 비중은 한국이 68%포인트, 일본은 92%포인트에 달했다. 중국은 취업자·자본의 성장 기여도가 49.5%포인트로 상대적으로 낮았지만 선진 기술을 흡수해 총요소생산성(50.5%포인트)을 높이는 방식으로 경제를 키웠다.

한국과 일본은 우수한 인력과 자본력이 주축이 됐고, 중국은 저렴한 노동력과 함께 선진 기술을 발빠르게 흡수하는 전략으로 성장을 일궜다는 뜻이다.

하지만 인구 감소가 이 같은 성장 모델을 흔드는 최대 변수로 떠올랐다. UN에 따르면 지난해 한중일 인구는 16억74만명으로 전세계에서 차지하는 비중이 19.9%로 사상 처음 20%선이 무너졌다. 10년 뒤인 2034년 17.8%로 18%선마저 깨지고 2070년대 10%, 2090년대 8%대까지 낮아질 전망이다.

문제는 인구 감소에 시달리는 한중일과 달리 세계 인구는 꾸준히 늘며 경제 격차가 커지고 있다는 점이다. 지난해 80억4500만명을 기록했던 세계 인구는 인도, 아프리카 등 신흥국 증가세로 2030년 85억4600만명, 2040년 91억8800만명, 2050년 97억950만명으로 불어난다. 세계 인구는 2058년 사상 처음 100억명을 돌파하며 성장세가 계속될 전망이다.

반면 한국은 내년부터 65세 이상 노인 인구가 전체의 20%를 넘는 초고령사회에 진입한다. 인구 위기에 일손 부족 상황이 심해지면서 학교, 국방, 고용 분야 곳곳에서 누수가 커질 전망이다. 통계청은 국내 인구가 지난해 5171만명에서 2072년 3622만명으로 1549만명 줄 것으로 봤다. 경제 활동 주축인 생산연령인구(15~64세)는 지난해 3674만명에서 2039년 2955만명으로 줄어든 후 2072년 1685만명으로 반토막날 전망이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

일본 상황도 다르지 않다. 내년 일본은 노인인구가 30% 넘는 초초고령사회에 들어설 전망이다. 최근 일본 민간 지식인으로 구성된 인구전략회의는 1억2300만명 수준인 일본 인구가 2100년이면 6300만명으로 반토막날 것이라는 섬뜩한 전망을 내놨다. 이들은 2100년 최소 8000만명의 인구를 유지하기 위해서는 2060년 기준 합계출산율을 2.07명으로 높여야 한다는 연구보고서를 기시다 후미오 총리에게 전달하기도 했다.

일본 정부는 출산 시 현금 지원 강화, 어린이집·유치원 등 보육시설 확대, 일·가정 양립 위한 중소기업 지원 강화 대책을 잇따라 내놓고 있다.

중국 역시 인구 감소에 골머리를 앓고 있다. 지난해 중국 총인구는 14억67만명으로 1년 새 208만명 줄었다. 2022년 이후 2년 연속 인구가 줄면서 세계 인구 1위 국가 지위를 인도에 내줬다. 지난해 연간 출생 인구는 902만명으로 역대 최저치를, 사망자 수는 1110만명으로 역대 최고치를 기록했다.

중국은 2016년 두 자녀 정책을 전면 도입했고, 2021년부터는 부부당 세 자녀 출산까지 허용하는 정책 변화를 시도했다. 지방 정부들은 육아 수당이나 장려금을 지원하며 출산율을 높이기 위해 안간힘을 쓰고 있다.

|

2016년 9월 도쿄에서 열린 ‘경로의 날’ 행사. [사진 출처=EPA 연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

인구 충격은 당장 정책 처방이 이뤄지더라도 생산가능인구 등 실제 노동력으로 연결되기까지 최소 15년 이상 시간이 걸린다. 공통의 인구 위기를 겪고 있는 한중일 3국이 보다 신속하고 과감하게 공동 대응 노력을 기울여야 한다는 지적이 나온다.

이강호 카이스트 교수는 “한중일 3국이 인간의 지적노동까지 대체할 수 있는 인공지능(AI) 기술 등 공조에 나서 고령사회에 적극적으로 대비할 필요가 있다”고 말했다.

주원 현대경제연구원 경제연구실장도 “노동집약적 산업 비중을 줄이고 기술 혁신 위주로 산업이 재구조화돼야 살아남을 수 있다”며 “정부가 노동력이 신산업으로 이동할 수 있도록 인력 육성을 지원하고 산업계에 대한 지원을 강화해야 한다”고 말했다.

후카가와 유키코 일본 와세다대 교수는 “한국 스타트업이 일본의 고령화 데이터를 잘 활용하면 고령화 리스크를 어느 정도 보완할 수 있을 것”이라며 “내수의 힘을 키워야 하는 한국이 한일 협력을 늘려 일본을 한국 내수로 확장하는 전략도 대안이 될 수 있다”고 강조했다.

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.