1년내 신약 도입률 韓 5% 日 32%

약값 낮게 책정될까 韓 출시 미룬탓

알츠하이머 신약 맞으러 日 원정도

“건보재정, 신약에 더 많이 투입해야”

최근 국내 알츠하이머 환우들이 정보를 교환하는 한 커뮤니티에 알츠하이머 신약 ‘레켐비’ 투약을 위한 ‘원정 치료’에 대해 문의하는 글이 올라왔다. 국내 치료가 요원하니 이미 약이 출시된 일본에서 투약하겠다는 것이다.

인지 기능 저하를 27%가량 개선해 ‘기적의 치매약’으로 불리는 레켐비는 현재 식품의약품안전처에서 품목허가 심사 중이다. 올해 하반기(7∼12월)면 허가가 날 전망이지만, 정부와 제약사 간 약가(약값) 협상이 난항일 것으로 예상되면서 환자들은 전전긍긍하고 있다.

● 韓 제치고 中·日부터 신약 출시

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

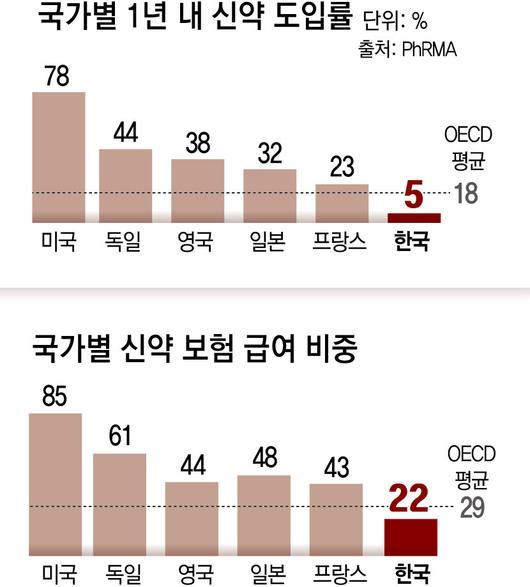

한국에 신약이 도입되는 데 걸리는 시간은 평균 46개월, 통상 4년이다. 미국제약협회(PhRMA)에 따르면 출시된 뒤 한국에 1년 안에 진입하는 신약은 단 5%로, 경제협력개발기구(OECD) 가입국 34곳 중 28위다. 1년 내 신약 도입률이 32%인 일본에 비하면 국내 환자들의 선택지는 매우 좁다.

한국에 신약이 늦게 도입되는 이유로는 낮은 약값과 복잡한 허가 절차가 꼽힌다. 특히 낮은 약값은 신약 개발사들이 국내에 신약 출시를 망설이게 하는 가장 큰 원인이다.

최근에는 글로벌 제약사들이 중국과 일본에 먼저 신약을 출시하고 한국 출시를 뒤로 미루는 이른바 ‘코리아 패싱’ 현상이 심해지고 있다. 한국에서 먼저 신약 가격을 낮게 책정하면 다른 나라들이 이를 근거로 약값을 더 낮추거나 비슷한 수준으로 유지하려고 하기 때문이다. 반대로 중국이나 사우디아라비아 등 한국보다 약값을 높게 책정하는 나라들에서 먼저 신약 가격을 책정하면 다른 나라에도 높은 가격으로 신약을 팔 수 있게 된다.

레켐비 역시 미국, 일본에 이어 올해 1월 중국에서 먼저 승인을 받았다. 업계에서는 중국과의 약값 협상이 이뤄지는 올해 9월 이후 한국 출시 시기가 결정될 것으로 보고 있다. 업계 관계자는 “싼값에 약을 들여오는 것도 중요하지만 그 과정에서 피해를 보는 건 결국 환자”라고 주장했다.

●건보 재정 신약에 더 투입돼야

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

업계에서는 정부가 건강보험(건보) 재정을 신약에 더 많이 투입해야 한다는 지적도 나온다. 이종혁 중앙대 약대 교수가 2012년부터 2021년까지 10년간 국내 급여 신약 227개에 사용된 건보 재정 지출을 분석한 결과, 전체 의약품 지출 중 단 8.5%만이 신약에 사용되고 있었다. 희귀질환·중증질환 중심의 최근 신약 개발 트렌드를 고려하면 신약에 투입되는 재정이 너무 적다는 것이다.

실제 미국제약협회가 발표한 국가별 항암 신약 도입률을 보면 미국은 94%, 독일 71%인 반면 한국은 40%에 그쳤다. 희귀질환 역시 한국은 33%로 미국(93%), 독일(72%) 등에 비해 매우 적게 도입되는 것으로 나타났다.

권용진 서울대병원 공공진료센터 교수는 “건보 재정의 상당 부분이 제네릭 의약품(복제약)이나 경증 질환에 쓰이고 있다”며 “신약의 혁신성을 인정하고 제네릭에 대한 지출을 줄이는 방향으로 건보 재정의 운영 방식이 바뀌어야 한다”고 했다.

정부에서도 문제를 인식하고 약값 개선 방안 마련에 나섰다. 보건복지부는 지난해 12월 신약의 경제성 평가에 혁신성에 대한 평가 요소를 마련하겠다고 밝혔다. 이중규 복지부 건강보험정책국장은 “제네릭은 경쟁을 통해 더 낮은 가격에 도입할 수 있도록 하고 신약은 혁신성을 인정해 더 높은 가치를 부여하는 방향으로 가려고 한다”고 했다. 구체적인 개선안은 올해 7, 8월에 발표될 예정이다.

최지원 기자 jwchoi@donga.com

ⓒ 동아일보 & donga.com, 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.