|

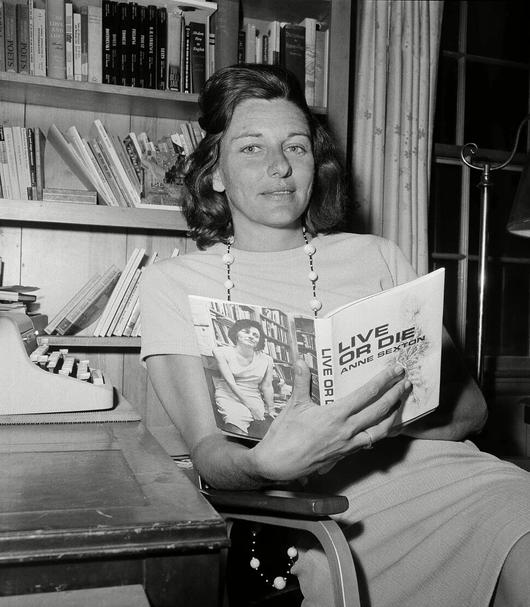

자신의 시집 ‘살거나 죽거나’를 펼쳐 보고 있는 미국의 여성 시인 앤 색스턴의 모습. 브리태니커 온라인 갈무리 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

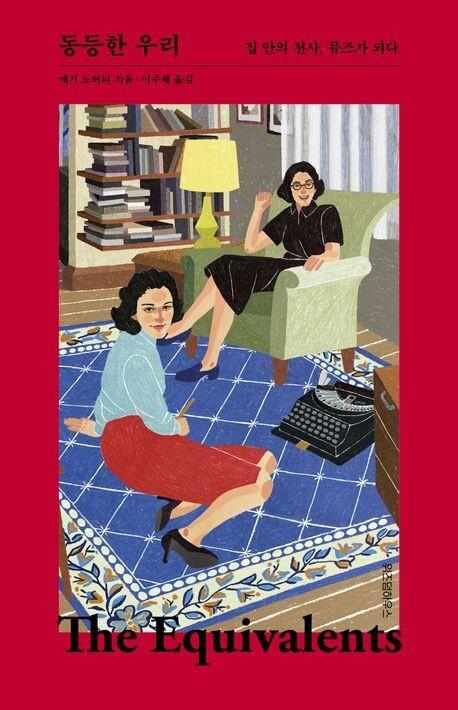

동등한 우리

집 안의 천사, 뮤즈가 되다

매기 도허티 지음, 이주혜 옮김 l 위즈덤하우스 l 1만9800원

|

“여성이 소설을 쓰고자 한다면 반드시 돈과 자기만의 방이 있어야 한다.”

버지니아 울프가 ‘자기만의 방’(1929)에 쓴 이 문장에는 가사와 육아라는 족쇄에 붙들려 창조적이고 지적인 활동은 엄두조차 내지 못하는 가부장제 아래 여성의 고통이 담겨 있다. 2차대전이 끝난 뒤 미국에선 여성을 다시금 가정에만 묶어놓으려는 사회문화적 압력이 거셌고, 베티 프리단은 ‘여성성의 신화’(1963)로 이를 신랄하게 비판하며 이른바 ‘페미니즘 제2 물결’의 등장을 알렸다. 1966년에는 본격적인 여성운동단체 ‘전미여성기구’(NOW)가 출범했다.

영문학자 매기 도허티의 ‘동등한 우리’는 이런 시대적 흐름 속에 여성에게 채워진 족쇄에서 벗어나 창조성을 발휘하기 위해 분투했던 여성들을 조명한 책이다. 한때 베티 프리단과 가까웠던 여성 미생물학자 메리 번팅은 1960년 하버드대학의 자매대학인 래드클리프대학의 총장직을 맡은 뒤 가사와 육아로 경력을 이어가지 못하고 있는 어머니들을 대상으로 한 장학 프로그램을 설계한다. 학자나 예술가가 되려는 여성 장학생 20여명에게 지원금 3천달러, 하버드대 도서관 출입, 개인 작업실 등을 지원하는 ‘래드클리프 독립연구소’다. 이를 계기로 ‘집 안의 천사’로 살길 강요당하던 여러 여성들이 ‘뮤즈’로 거듭났다.

지은이는 자신들을 ‘동등한 우리’(책의 원제 ‘The Equivalents’)라 불렀던 연구소 속의 작은 공동체에 주목했다. 중산층 가정의 엄격한 규범 아래에서 ‘고백 시’로 자신을 드러내려 분투했던 앤 섹스턴(1928~1974)은 같은 시인 친구였던 맥신 쿠민(1925~2014)과 함께 이 프로그램에 지원했고, 연구소에서 공산주의 활동가이자 작가인 틸리 올슨(1912~2007), 초상화가 바버라 스완(1922~2003), 조각가 마리아나 피네다(1925~1996)와 특히 깊은 유대 관계를 맺었다. 그들의 활동과 지향점은 제각각이었으나, 서로가 서로에게 “예술가이자 지식인으로서 감정적으로나 실천적으로 지지”하는 존재가 되어주었다. 편지로만 왕래하던 올슨을 연구소에서 비로소 만난 앤은 올슨에게 이렇게 썼다. “오늘 당신과 함께한 후 나는 다시 작가처럼 느껴집니다. 고독하지만 결코 포로는 아닌, 뭔가를 만드는 창조자요.”

책은 편지부터 녹음 기록까지 다양한 재료들을 종합해 섹스턴과 쿠민의 관계를 중심으로 ‘동등한 우리’ 각각의 삶과 예술, 그리고 연대의 발자취를 깊고도 넓게 보여준다. 올슨을 제외하면 ‘동등한 우리’들은 페미니즘 운동에 그리 깊이 간여하지 않았지만, 지은이는 그들의 삶과 예술이 그 시대와 운동을 한발 앞서 품었다고 본다. “그들이 품은 가장 중요한 통찰은 여성의 창조적이고 지적인 삶은 물질적 조건에 의해 형성”된다는 사실이었으며, 그들은 자신들이 “사는 조건을 향해 호소한” 선구자였다는 것이다. 초기 래드클리프 독립연구소 기획에 담긴 ‘백인성’의 한계, 페미니즘 운동의 분열, 1971년 연구소에 입학했다 흑인 여성 작가를 발굴·복원하며 흑인 페미니스트 정치학을 발전시킨 앨리스 워커(80)의 활동 등 미국 문학·예술과 페미니즘의 흐름 전체를 하나의 시야로 포착해내는 지은이의 역량이 특히 돋보인다.

최원형 기자 circle@hani.co.kr

▶▶한겨레 서포터즈 벗 3주년 굿즈이벤트 [보러가기]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기▶▶[기획] 누구나 한번은 1인가구가 된다

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.