|

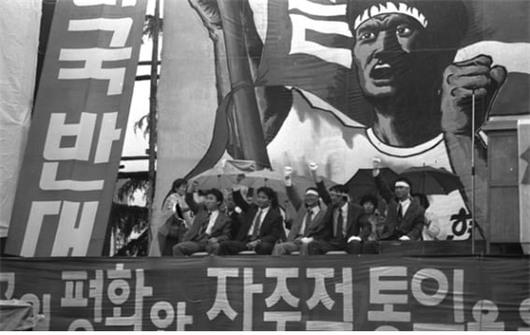

1991년 5월 31일 부산대 전대협 5기 출범식/공공부문 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

유럽의 오랜 속담이다. “바보는 체험에 의존하고, 현인(賢人)은 역사를 본다.” 길어야 고작 100여 년 불과한 개별 인간의 체험이 아무리 깊다 해도 장구한 세월 인류가 공동으로 쌓아 올린 역사적 경험에 비할 순 없다. 그럼에도 사람들은 역사를 외면한 채 짧은 견문만 믿고 다반사로 중대사를 그르친다. 비단 개인만의 문제가 아니다. 역사에 무지한 오만한 권력자가 솔깃한 정책이나 허튼 이론에 사로잡혀 나라를 망친 사례가 수두룩하다.

동아시아 사상사에서 주자학(朱子學)은 삼라만상을 관장하는 범우주적 섭리(燮理)와 일용사물을 관통하는 인륜의 도리(道理)를 설파하는 심오한 학문으로 여겨져 왔다. 주자학자들은 이구동성으로 자연계의 물리적 대상뿐만 아니라 생활세계의 모든 문제까지 하나하나 캐묻고 따지는 격물치지(格物致知)를 가장 중요한 공부 방법이라 강조한다. 그러나 실상 그들은 인간의 본성을 관념적으로 논의했을 뿐 역사적 탐구에는 큰 흥미를 느끼지 않았다.

주자학의 비조 주희(朱熹, 1139-1200)는 역사적 탐구의 중요성을 인지하지도 강조하지도 않았다. 주자학의 몰역사성은 500여 년 애오라지 주자학을 신봉했던 조선의 유생들에게 도덕적 우월의식과 역사적 무관심을 심어주었다. 주자학자 특유의 도덕적 우월의식과 역사적 무관심은 19세기 중후반 서세동점(西勢東漸)의 현실 속에서 위정척사(衛正斥邪) 운동으로 표출되었다. 오늘날 한국의 지식계는 어떠한가? 오랜 주자학의 영향 속에서 많은 지식인은 아직도 도덕적 우월의식과 역사적 무관심을 체화하고 있지는 않은가?

역사적 무관심과 도덕적 우월의식

주희는 경서(經書)를 드높이고 사서(史書)를 낮춰봤다. 그는 열대여섯 살부터 스무 살 때까진 역사서를 전혀 보지 않았다고 자랑스럽게 말하곤 했다. 역사는 요긴함이 없는 느슨한 잡담거리(閑是閑非)에 불과해서 어렵잖게 이해할 수 있다는 게 그의 생각이었다. (<<朱子語類>><自論為學工夫>23: “某自十五六時至二十歲, 史書都不要看, 但覺得閑是閑非沒要緊, 不難理會.”)

“경서를 보는 일과 사서를 보는 일은 다르다. 역사는 표피적인 바깥 사물이라 긴요함이 없으니 적어두었다가 사람들에게 물어보면 된다. 경서에서 의문이 생기면 이는 자신에게 절실한 병통이어서 흡사 몸에 병을 앓는 듯하니 잊어버리려 해도 되지 않는다. 어찌 사서를 보다가 의문이 생겨서 종이에 적어놓는 것에 비하겠는가?” (같은 책, <學五>23: “看經書與看史書不同: 史是皮外物事, 沒緊要, 可以劄記問人. 若是經書有疑, 這箇是切己病痛. 如人負痛在身, 欲斯須忘去而不可得. 豈可比之看史, 遇有疑則記之紙邪.”)

물론 유가 경전 중엔 <춘추좌전(春秋左傳)>과 같은 역사서가 있다. 주희는 학생들에게 <춘추좌전>과 같은 역사서를 읽히는 같은 시대의 석학 여조겸(呂祖謙, 1137-1181)에 대해서 “뭐라 해야 할지 모르겠노라!”며 탄식했다. 그는 방대한 유가 경전 중에서 유독 <논어(論語)>, <맹자(孟子)>, <대학(大學)>, <중용(中庸)> 등 사서(四書)를 특히 중시했다. 그는 이 네 가지 책 속에서 고대의 성인(聖人)이 전하는 범우주적 섭리와 인륜·도덕의 요강이 다 담겨 있다고 믿었다.

|

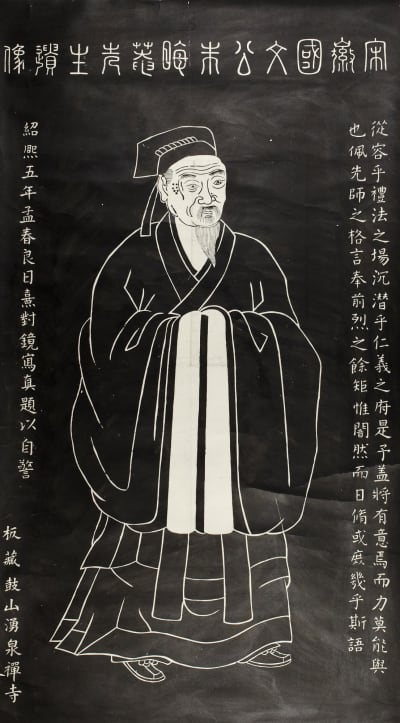

19세기 제작된 주자학의 비조 주희(朱熹, 1130-1200)의 초상화 탑본./공공부문 |

물론 주희도 역사를 탐구했다. 그는 사마광(司馬光, 1019-1086)의 <<자치통감(資治通鑑)>>을 통독한 후 <<통감강목>>이라는 책으로 재편했다. 그는 연도별로 기술된 편년체의 <<자치통감>>을 다시 사건별로 제목을 달아서 재구성한 후 세부적 내용을 옮겨 적는 방식의 소위 강목체(綱目體)를 창안했다. 주희의 역사학은 과거사에 도덕 관념을 투사하여 단순화하는 방법으로 일관했다. 역사 서술에서 주희는 천리(天理)와 인욕(人欲)의 대결, 도심(道心)과 인심(人心)의 충돌, 군자와 소인의 투쟁을 명료하게 분별하는 일종의 도덕 사관(史觀)을 확립했다. 흑백과 명암이 분명하게 나뉘는 이분법적 포폄의 역사관이었다. 그러한 역사관은 송조(宋朝)가 망한 후 몽골이 지배하는 원(元, 1271-1368) 제국에서 편찬된 정사(正史)인 <<송사(宋史)>>에 그대로 반영되었다.

주희의 도덕 사관은 이후 주자학자들의 역사의식에 지대한 영향을 미쳤다. 역사학은 복잡다단한 역사의 구체적 맥락과 풍부한 사례를 경험적으로 탐구하여 통찰과 지혜를 얻는 학문이다. 주자학은 그러한 실증적, 경험적, 분석적 역사학에 정면으로 맞서는 단순화된 포폄의 역사관을 제시한다. 그러한 주자학의 몰역사성은 이후 동아시아 사상사, 특히 조선 사상사에 지대한 영향을 끼쳤다.

주자학자들은 대개 역사적 탐구를 배제한 채로 경서에 담긴 성인의 말씀을 통해서 범우주적 진리를 직관할 수 있다고 믿었다. 사서(史書)를 낮추고 경서(經書)를 높이는 주희의 공부론에서 동아시아 특유의 중세적 독단이 생겨났다. 주희를 정신의 스승으로 떠받들었던 조선의 사대부 지식인들은 바로 그러한 주희의 조언을 따라서 역사를 외면한 채로 경서만 숙독하며 공허한 성리(性理) 논쟁에 빠져들었다.

조선 주자학의 양대 산맥이라 불리는 이황(李滉, 1502-1571)과 이이(李珥, 1536-1584)는 한평생 거의 역사 관련 저술을 남기지 않았다. 그들은 역사를 배제한 채 주자학의 상투어를 사용하여 인간의 본성에 관한 관념적 논쟁을 벌였다. 그들에겐 인간의 본성을 탐구하려면 인간의 행위를 경험적으로, 역사적으로 탐구해야 한다는 자각이 없었다.

사단칠정(四端七情) 논쟁이나 인물성동이(人物性同異) 논쟁이나 결국 주희의 어록을 절대 권위 삼고서 전개된 교조적 유교 담론이었다. 인간의 역사 현실에서 유리된 채 인간의 본성을 논했다는 점에서 전형적인 성리학적 공리공담(空理空談)이었다. 그들의 성리 담론은 역사의 무대에서 활동했던 구체적인 인간들에 관한 경험적 탐구가 아니라 추상화된 인간의 본성에 관한 관념적 논의에 불과했다. 인간 탐구가 아니라 경전 독해에 머물렀다면 과언일까?

그러한 논쟁을 통해서 조선 주자학자들은 역사적 무관심과 도덕적 우월의식을 드러냈다. 역사적으로 무지한데 어떻게 도덕적 우월의식을 가질 수 있을까? 실제로 복잡다단한 역사 현실을 탐구하며 실존적 인간의 시행착오를 핍진하게 추적해 본 사람은 섣불리 도덕적 우월의식에 빠질 수가 없다. 역사적으로 무지한 사람일수록 과거사에 대해서 섣불리 이분법적 포폄(褒貶)의 잣대를 휘두른다. 그런 사람들에게 역사란 고작 소수의 악당이 망쳐놓은 난장판에 지나지 않는다.

리(理)·기(氣)와 같은 거대 관념으로 인간의 본성을 논하는 주자학자들은 역사의 전 과정을 군자와 소인의 투쟁으로 파악한다. 역사적 무관심과 도덕적 우월의식은 주자학자들만의 특징은 아니다. 마르크스·엥겔스의 저작물을 맹목적으로 추종하며 역사의 합법칙성을 깨달았다고 생각했던 마르크스주의자들 대다수가 그러했다. 바로 그 점에서 조선 주자학자에서 1980년대 한국의 좌파 지식인들 사이의 지적 연속성이 감지된다.

주자 숭배와 마르크스 우상화

1980~90년대 한국의 대학가는 마르크스, 레닌, 마오쩌둥과 김일성에게 지적으로 점령당한 상태였다. 당시 소련과 동구의 공산주의 국가들은 빈곤의 악순환과 인권 유린 속에서 극심한 체제모순을 드러내고 있었다. 반면 대한민국은 수출주도형 발전 전략으로 연평균 9~10%의 경제성장을 이어가며 “마이카(my car)”의 대중 소비 시대로 접어들고 있었다. 현실이 그러했음에도 대학가의 소위 “지식인”들은 대한민국의 자유민주적 질서와 자본주의 시장경제를 철폐하고 소련식 사회주의나 북한이 외치는 민족해방을 실현하기 위해서 날밤 새워가며 혁명의 전략·전술을 짜내고 있었다.

왜 그 당시 지식인들은 그토록 세계사의 도도한 흐름을 거꾸로 읽었을까? 시인 황지우는 “급격한 우회전은 승객의 머리를 좌경화시킨다는 걸 몰라요?”란 시구로써 그 당시 대학가의 공산풍(共産風)이 권위주의 정권에 대한 반발이었다고 풀었다. 일면 그럴싸한 해석이지만, 한국 현대사를 돌아보면 그보다 더 뿌리 깊은 좌경화의 “거대한 뿌리”를 만나게 된다. 남로당이 암약하던 해방공간은 그 뿌리의 상단부일 뿐이다. 땅 밑에 놓인 그 거대한 뿌리의 밑동은 주자학이 지배하던 조선조로 이어진다. 표면상 조선의 유생들이나 1980년대 한국의 좌파 지식인들은 상극의 세계관을 가진 듯 보이지만, 한 꺼풀만 벗겨보면 사고방식과 심적 상태가 유사함을 부인할 수 없다.

|

마르크스의 동상. 러시아 모스크바./공공부문 |

그 유사점의 첫째는 사상적 교조주의이다. 조선의 유생들이 오직 주자학만을 숭배했듯이 1980년대 대학가의 좌파 지식인들은 마르크스·레닌이나 마오쩌둥·김일성을 숭배했다. 주자학과 마르크시즘은 자연과 인간을 둘러싼 존재론적 문제에 대해서 나름의 정답을 제시한다. 주자를 향한 조선 유생의 흠모와 마르크스·김일성을 향한 좌파 지식인의 존숭은 문화심리학적으로 유사한 현상이다.

두 번째 유사점은 바로 탈역사적 관념성이다. 조선 유생들은 역사 현실에 관한 구체적인 경험적 탐구를 배제한 채로 오로지 주자학을 통해서 범우주적 섭리를 직관할 수 있다고 믿었다. 마찬가지로 1980년대 좌파 지식인들은 역사의 과정을 구체적으로 탐구하는 대신 5단계 발전론을 설파한 마르크스가 역사적 합법칙성을 발견했다며 맹신했다.

사상적 교조주의는 역사와 현실을 무시하는 데서 발생하는 정신병리학적 현상이다. 교조주의에 빠진 자들은 주자든 마르크스든 김일성이든 한 인물에 절대 권위를 부여한 후, 그들의 발언을 대전제로 삼아서 결론을 도출하는 “연역적 방식의 사유(deductive way of thinking)”를 전개한다. 그들은 역사적 경험에 대해선 무관심하다. 스스로 힘들여서 사실(事實)을 찾으려 하기보단, 절대 권위의 이론에 의지해서 거대한 진리 주장(truth claim)을 펼치려 든다. 주자학자나 마르크스주의자나 한 인간의 생각을 교조화한다는 점에선 조금도 다르지 않다. 1980년대 한국 대학가의 좌경화 현상을 설명하기 위해서 주자학 일변도의 조선 사상사를 돌아봐야 하는 까닭이다.

한반도를 휩쓸었던 좌익 소아병

그 당시 한국 독서계엔 이미 솔제니친(Aleksandr Solzhenitsyn, 1918-2008)의 <<수용소 군도>>(총 6권, 1988년)가 번역·소개되어 있었다. 스탈린 정권의 인권 유린과 정치범죄를 생생하게 고발한 이 작품은 공산 전체주의 정권의 참혹한 현실을 알려주는 중대한 역사적 기록이다. 그러나 솔제니친의 작품은 그 당시 대학가 운동권의 커리큘럼은 물론 일반 학생들의 도서 목록에도 들어 있지 않았다. 신입생 시절 소규모 독서 모임에서 내가 이 책을 읽고 토론해 보자 제안하자 학교 선배는 세미나 진행이 혼란스러워진다는 이유로 거부했다. 굴라크의 비참한 삶을 사실적으로 묘사한 솔제니친의 작품을 접하게 되면 이상화된 공산주의 이론이 산산이 조각날까 두려웠기 때문이리라.

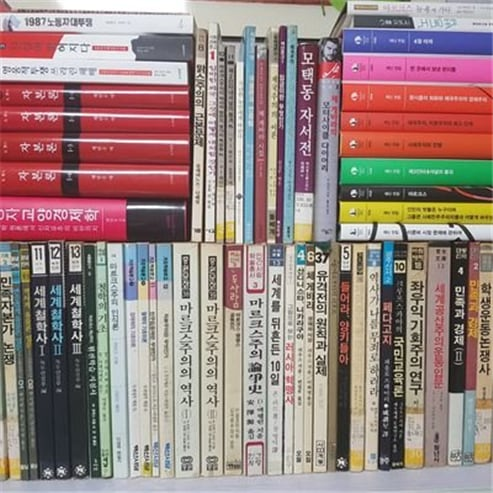

당시 운동권 집단은 공산 전체주의 사회의 참혹한 현실에는 눈을 감은 채로 소련 공산당이 선전하는 사회주의 혁명 이론서의 번역·번안물을 집단 학습하며 신념을 강화했다. 공산주의 이론에 빠지면 일반적으로 강렬한 도덕적 우월의식에 사로잡히게 된다. 자본주의 체제는 소수의 자본가가 다수 근로대중이 생산한 잉여가치를 착취하는 악의 세계인데, 진리의 “경전”을 통해 이를 깨닫게 된 자신은 그 세계에 맞서고 있기 때문이다. 아울러 인류사의 복잡다단한 역사 현실에 대해선 무관심해질 수밖에 없다. 마르크스가 이미 역사적 유물론이란 정교한 이론으로 역사의 합법칙성을 발견했다고 믿게 되기 때문이다. 무엇보다 마르크스의 5단계 역사 발전론을 접하고 나면 스스로 역사를 탐구하지 않아도 이미 역사를 다 알고 있다고 착각하게 된다. 좌파 사회과학 이론은 그렇게 많은 청년에게 역사적 무관심과 도덕적 우월의식을 제공한다. 구체적 인간의 언행을 경험적으로 탐구하지 않아도 좌파 사회과학 이론만 알면 전 인류의 역사를 알 수 있다는 지적 교만을 갖게 된다.

|

1980년대 한국 대학가를 휩쓸었던 소위 좌파 “운동권”이 탐독했던 사회주의 혁명 이론서의 번역·번안물. |

주자학자들이 대체로 역사에 무관심했듯, 1980년대 한국의 좌익 지식인들은 대체로 역사에 무관심했다. 주자학자들이 십중팔구 도덕적 우월의식에 빠져 있었듯, 좌익 지식인들도 십중팔구 도덕적 우월감에 도취해 있었다. 그러한 심적 상태를 레닌은 좌익 소아병이라 불렀다. 좌익 소아병은 역사적 무관심과 도덕적 우월의식이 배합되어 극적인 상승작용을 일으킨 상태라 할 수 있다.

그렇기에 더더욱 주자학의 영향을 돌아보지 않고선 1980년대 대학가의 급격한 좌경화를 설명할 수 없다. 세월이 흘러가고 세상이 바뀌어도 부지불식간에 전수된 문화는 인간의 언행에 큰 영향을 미친다. 500여 년 지속된 조선 주자학의 영향은 1980년대 대한민국 대학가의 좌익 소아병으로 표출되었다. 가장 큰 병증은 바로 역사적 무관심과 도덕적 우월의식이었다. 역사에 무지하면서도 스스로 도덕적으로 우월하다고 믿는 나르시시즘이 1980년대 한국 대학가의 극단적 좌경화를 일으킨 심리적 동기였다면 과언일까. <계속>

[송재윤 캐나다 맥매스터대 교수·역사학]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.