|

우리 은하를 둘러싸고 있는 헤일로(후광) 영역에서 120억~130억년 전 우주 초기의 별들을 발견했다. 미 항공우주국 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

138억년 전 빅뱅 이후 처음 탄생한 별과 은하를 찾는 것은 미 항공우주국(나사)의 제임스웹우주망원경의 주요 임무 가운데 하나다. 제임스웹망원경은 이를 위해 역대 최강의 적외선 관측 능력으로 수십억 광년 너머에서 날아오는 희미한 빛을 잡아내고 있다.

그런데 등잔 밑이 어둡다는 말처럼, 우리 은하 바로 옆에도 빅뱅 초기에 생겨난 태초의 별들이 있는 것으로 드러났다.

미국 매사추세츠공대(MIT) 연구진은 원반 모양의 우리 은하를 둘러싸고 있는 별무리 영역(헤일로)에서 최초의 은하들이 형성되던 120억~130억년 전에 생긴 것으로 보이는 별 3개를 발견했다고 국제학술지 왕립천문학회월보(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)에 발표했다.

우리 은하 나선팔 너머에 있는 이 헤일로(후광) 영역은 뜨거운 가스가 원반 모양으로 밀집돼 있다. 과학자들은 우리 은하를 포함해 은하계를 둘러싸고 있는 헤일로에는 우주 탄생 초기의 물질들이 많이 남아 있을 것으로 본다. 이번 연구는 이를 구체적으로 확인할 수 있는 방법을 찾았다는 데 의미가 있다.

연구진은 이 별들에 ‘소규모 강착 별 시스템’이라는 뜻의 ‘사스’(SASS=Small Accreted Stellar System) 별이라는 이름을 붙였다.

연구진은 이 별들은 원래 작은 왜소 은하에 속해 있다가 어느 시점에선가 떨어져 나와, 규모가 더 큰 우리 은하에 흡수됐을 것으로 본다. 은하들이 남긴 잔해인 셈이다. 연구진은 헤일로 영역에 이런 식으로 오늘날까지 살아남은 별들이 더 있을 것으로 보고 있다.

연구를 이끈 안나 프리벨 교수는 “이제 우리는 빛이 아주 희미한 먼 별을 추적하지 않아도 최초로 생겨난 왜소은하들이 어떻게 진화했는지를 연구할 수 있게 됐다”고 말했다.

|

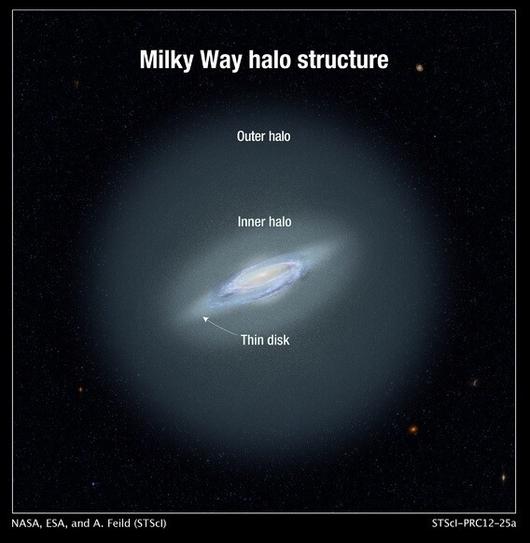

우리 은하의 헤일로(후광) 구조. 안쪽 헤일로와 바깥쪽 헤일로 두 그룹으로 나눌 수 있다. 가장 먼 것은 태양계에서 100만광년 떨어져 있다. 우주망원경과학연구소 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

가까이서 초기 별 찾는 두 가지 방법

연구진에 따르면 이번 연구는 2022년 가을 학기에 개설된 ‘관측 별 고고학’ 과정을 이수하는 과정에서 시작됐다. 프리벨 교수가 수년에 걸쳐 칠레에 있는 라스캄파나스천문대의 6.5m 마젤란망원경 관측 데이터가 바탕이 됐다.

학생들은 이 자료에서 138억년 전 빅뱅 직후에 형성된 별을 찾아나섰다. 초기 우주는 대부분 수소와 헬륨으로 이뤄져 있었다. 스트론튬이나 바륨 같은 금속 원소들은 극히 적었다. 학생들은 이에 착안해 프리벨 교수의 자료에서 스트론튬과 바륨 함량이 낮은 스펙트럼이나 측정값이 있는 별을 찾았다.

그 결과 초기 별 후보군을 2013~2014년에 관측한 별 3개로 좁힐 수 있었다. 학생들은 또 다양한 별 모델을 사용해 각 별의 화학적 구성을 알아낼 수 있었다.

이 3개의 별은 태양에 비해 스트론튬, 바륨, 철 같은 원소의 함량이 매우 낮았다. 어떤 별은 현재의 태양에 비해 철과 헬륨 양이 1만분의 1도 안 됐다. 별을 구성하는 물질이 다양하지 못한 것은 이 별들이 우주 진화 초기에 생겨났다는 걸 시사한다. 학생들은 이 별들의 화학적 구성이 우주 초기에 생겨난, 매우 희미한 빛의 왜소은하들과 비슷하다는 걸 발견했다.

별들의 궤도와 하늘에서의 위치 등을 검토한 결과 3개의 별은 모두 지구에서 약 3만광년 떨어진 곳에 있으나 위치는 각각 다른 것으로 추정됐다. 이는 이 별들의 고향이 각기 다른 은하라는 걸 말해준다.

이 별들은 어떻게 우리 은하까지 왔을까? 학생들은 각 별의 움직임을 추적한 끝에 이상한 점을 발견했다.

우리 은하의 별들은 대부분 경주장 트랙의 자동차처럼 10만광년 크기의 원반 안을 나란히 돌고 있지만, 3개의 별은 다른 방향으로 운동(역행운동)하고 있었다. 이는 과거 이 별들이 다른 곳에서 끌어당겨져 왔음을 시사한다.

결국 화학적 구성이 단조롭다는 것과 궤도 운동 방식이 다르다는 점은 이 별들이 아주 오래 전 왜소은하에 속해 있다가 우리 은하로 떨어져 나왔다는 추론에 힘을 실어준다. 프리벨 교수는 후속 검토를 통해 스트론튬과 바륨 함량이 낮은 65개의 다른 별들도 초속 수백km의 속도로 역행운동을 한다는 걸 발견했다.

프리벨 교수는 이번에 사용한 두 가지 비교적 간단한 방법을 이용해 앞으로도 학생들과 함께 4천억개가 넘는 별들이 모여 있는 우리 은하 안 어딘가에 숨어 있을 우주 초기의 별을 찾아볼 계획이다.

*논문 정보

DOI: 10.1093/mnras/stae670

The oldest stars with low neutron-capture element abundances and origins in ancient dwarf galaxies.

곽노필 선임기자 nopil@hani.co.kr

▶▶권력에 타협하지 않는 언론, 한겨레 [후원하기]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기▶▶[기획] 누구나 한번은 1인가구가 된다

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.