삼수만에 '저궤도 위성통신 기술개발' 예타 통과

총 사업비 3199억..스타링크에서 기술 독립

비지상망 기술확보로 6G 완성 단초

‘독자적인 저궤도 위성망’ 있어야..우호국 협력

|

[이데일리 김정훈 기자] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

무슨 일인데?

저궤도 위성(고도 300~1500km)은 정지궤도 위성(고도 3만6000km)에 비해 지구에 더 가까워 더 짧은 지연시간으로 고속의 통신을 제공할 수 있다.

이에 따라 일론 머스크의 스페이스X 스타링크 등 막대한 자본과 기술력을 보유한 글로벌 기업들이 비표준 독자 규격 기반의 저궤도 위성통신 서비스를 제공하며 시장을 선점하고 있다.

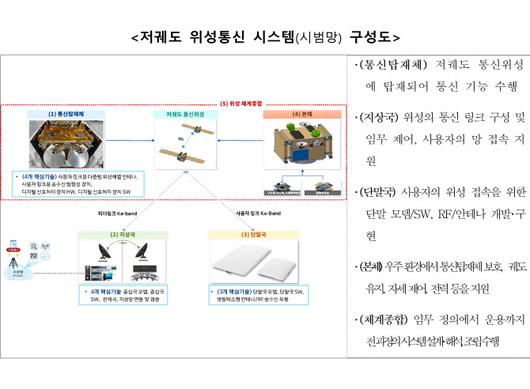

이번에 예타를 통과한 ‘저궤도 위성통신 기술개발사업’은 저궤도 위성통신의 핵심기술 자립화와 우리 기업들의 글로벌 시장 진출 역량 확보를 목표로 한다.

이 프로젝트는 2030년 초까지 6G 표준 기반의 저궤도 통신위성(2기)을 발사하고, 지상국 및 단말국을 포함한 저궤도 위성통신 시스템 시범망을 구축하는 것을 목표로 한다.

의미가 뭔데?

고려대 강충구 전기전자공학부 교수는 이번 위성 통신 기술 개발 프로젝트가 △6G 완성을 위한 첫걸음이고 △스타링크로부터의 기술 독립이라는 점에서 의미가 있다고 했다.

강 교수는 “6G는 지상망과 위성망(비지상통신망·NTN)이 통합된 시스템으로 발전하는데, 이번에 기회를 놓쳤다면 차세대 네트워크의 발전을 저해했을 것”이라며 “미완성된 6G 시스템이 될 뻔했다. 이제 우리의 지상망과 위성을 활용한 완성된 6G 시스템을 상용화할 수 있게 됐다”고 말했다.

스타링크와의 관계에 대해선 “스타링크를 사용할 수도 있지만, 기술 종속의 우려가 있다”면서, 외국산 GPS를 사용했다가 최근 K-GPS를 개발하는 사례를 언급했다.

그는 “우리의 위성 2기를 발사하고 위성 통신 및 6G 표준화를 주도한다면, 이를 바탕으로 단말기 회사들이 이중모드 단말기를 테스트할 수 있다. 6G에서는 위성망과 지상망을 모두 활용해야 한다. 우리가 직접 위성통신을 기반으로 시험해볼 수 있는 기술적 기반이 확보됐다는 것이 매우 중요한 의미”라고 했다.

세계 이동통신 표준화기구인 3GPP는 현재 저궤도 위성통신에 대한 표준화 작업을 진행 중이다. 2020년대 후반에 6G 표준이 완성되면, 저궤도 위성통신 시장도 현재의 비표준 방식에서 벗어나 2030년대에는 표준 기반으로 본격적으로 발전할 것으로 전망된다.

일반적으로 저궤도 위성통신 시스템의 개발과 위성의 발사에는 5년 이상이 소요된다. 이를 고려하면, 현재가 국내 기업들이 6G 표준 기반의 저궤도 위성통신 시장 진입을 준비할 적기라고 볼 수 있다.

예타에서 사업비 줄어…6G 위성만 띄워

이번 사업은 원래 6000억 원이 필요한 규모였으나, 절반 수준인 총사업비 3199억 9000만원(국비 3003억 5000만원)으로 승인됐다. 이에 따라 5G로 위성을 발사하고, 6G와 연계된 위성을 즉시 발사하는 계획으로 변경됐다.

과학기술정보통신부는 이 사업을 통해 통신 위성체, 지상국, 단말국 분야에서 11가지 핵심 기술을 확보할 계획이다. 구체적으로는 저궤도 통신 위성의 빠른 이동성을 고려하여 위성 추적 및 통신 링크 형성, 위성의 움직임에 따른 신호 오류 보상, 위성 간 핸드오버, 위성 간 중계 및 트래픽 분산을 위한 위성 간 링크 등의 기술을 개발할 예정이다.

|

출처: 과기정통부 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

‘독자적인 저궤도 위성망’ 있어야

이번에 예비타당성조사를 통과하면서 국내 위성통신 기술의 독립화를 위한 첫걸음이 시작됐다.

과학기술정보통신부의 류제명 네트워크정책실장은 “우리나라가 이미 세계적인 입지를 확보한 이동통신 분야의 기술력과 경험을 위성통신 분야로 확장한다면, 우리나라도 글로벌 경쟁력을 충분히 확보할 수 있을 것”이라며 “이번 사업을 발판으로 저궤도 위성통신 시장 표준화에 적기에 대응하여 국내 위성통신 산업의 경쟁력을 향상시키고, 우리나라의 디지털·우주 경제에 새로운 활력을 불어넣고자 한다”고 밝혔다.

그러나, 이번 프로젝트를 통해 독자적인 위성통신 기술력을 확보해도, 남는 숙제가 있다. 우리나라가 독자적인 위성망을 갖는 문제다.

전문가들은 일론 머스크의 스페이스X(스타링크)나 아마존의 카이퍼 프로젝트처럼 민간 주도로 이뤄지기엔 힘이 부치니, 민·관·군 연합 전략을 택하고 우호 국가들과 글로벌 연합을 구축해야 한다고 조언했다.

고려대 강충구 교수는 “우리가 저궤도 위성망을 스타링크처럼 독자적으로 보유할 필요성을 고민해야 한다”며 “이는 상당한 비용이 드는 문제여서 우리와 유사한 고민을 하는 국가들과 협력하여 공동으로 구축하는 것이 어떨까”라고 제안했다.

그는 “우리나라는 인도네시아와 함께 한국형 차세대 전투기 케이에프(KF)-21 ‘보라매’를 개발하면서 30% 정도의 비용을 인도네시아가 부담하는데, 독자적인 저궤도 위성망 역시 6G 시대에는 산업뿐 아니라 안보 및 재난 대비에도 필요해 많은 나라가 고민하고 있다”면서 “기술적으로 우리가 선도해 둔다면 다른 나라들도 따라올 것이며, 우호 국가와 협력해 위성망을 구축할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.