|

"HBM은 정말 기적 같은 기술이다. 한국 기업이 너무 겸손해서 그런지 여러분이 HBM을 잘못 이해하고 있는 것 같다."

'반도체의 제왕' 젠슨 황 엔비디아 창업자·최고경영자(CEO)는 지난 3월 엔비디아 개발자 대회에서 전세계에서 모인 기자들에게 말했다. 1960년대, 동네에서도 TV를 가진 집이 몇 없어 어린애들이 한데 모여 만화영화를 봤던 우리나라였다. 60여 년이 지난 현재, 우리는 여느 나라도 따라잡진 못 하는 최첨단 기술의 집약체 '반도체'로 세계를 놀래키고 있다. 한국에서 큰 사건이라도 발생해 생산이 중단되면 전세계 반도체 업계가 멈춘다는 업계 관계자의 말도 있을 정도다. 놀라운 성취의 시작에는 삼성의 창업주 이병철이 있었다. 그리고 그의 '사업보국(社業報國)'이 있다.

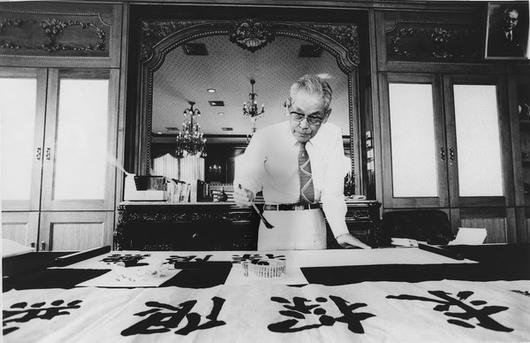

"반도체에 대한 투자는 사업보국을 위한 사명감이다." 1974년 12월, 삼성전자 이병철 회장이 집적회로용 웨이퍼 제조공장인 한국반도체를 인수했다. 삼성전자를 1969년 설립하고 5년만이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

부농의 아들로 태어난 이병철은 무역업, 제분업, 제면업, 모직업, 설탕, 비료 사업 등 다양한 분야에 진출하며 삼성을 국내 최상위 굴지의 대기업으로 성장시켰다. 이미 성공한 사업이 있던 때 그러나 삼성비료로 위기를 겪던 당시 그의 결정은 파격적이었다. 당시 삼성은 1966년 5월 일본 미쓰이 그룹과 공모, 사카린 2259포대(약 55톤)을 건설자재로 꾸며 들여와 판매하려다 적발됐다. 계열사 한국비료공업을 국가에 헌납함으로써 1968년 비로소 사건은 마무리 지었지만 알짜배기 회사 하나가 사라지며 위기가 닥쳤다.

이 시기 설립한 게 삼성전자였다. 금성사(현 LG전자) 등이 크게 반발하고 삼성 내에서도 당장 이익을 기대하기 힘든 전자산업 진출에 대한 회의감이 팽배했다. 실제로 첫해 직원 수가 36명, 매출은 3700만원에 불과할 정도로 금성사에 한참 밀렸다. 이때 한국반도체 인수라는 과감한 결정이 있었다. 이 회장은 확신하고 있었다. 그는 반도체가 대한민국의 미래라고 생각했다. 동시에 삼성에도 반도체가 마지막 기회라는 확신이었다. "1966년 한국비료로 최대 위기에 놓였던 삼성에게 한국반도체는 손실과 굴욕을 만회할 수 있는 마지막 기회라고 생각했다." 회고록에도 썼다.

당시 우리나라 반도체 업계의 수준은 처참했다. 반도체의 전단계 규소박판 가공 공정에 머무르고 있었고, 개발을 위해 예상 되는 비용은 천문학적이면서 당장의 이익은 기대하기 힘들었다. 실제로 본격적인 반도체 산업 추진이 이어진 것은 조금 더 후의 일이다. 한국반도체 인수 후 경영 위기가 닥쳤고 현상 유지보다는 사업 축소 기조가 돌았다.

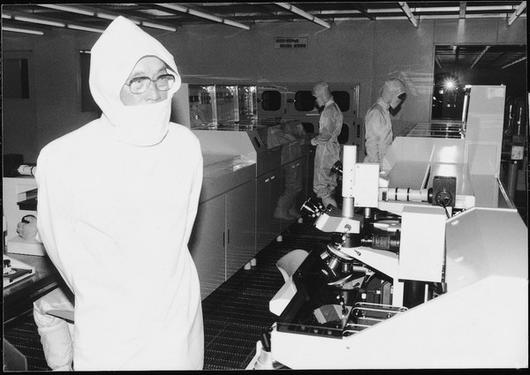

전환점은 1982년 이병철의 방미였다. 이 회장은 미국 방문 중 반도체 산업의 중요성을 깨닫고 귀국 후 반도체 사업을 추진하기로 결심, 여러 반도체 전문가들의 말을 경청하며 정보를 입수해 반도체 산업의 전망을 예측하고, 1983년 3월 삼성의 반도체 사업 진출을 공식화했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

삼성은 기술진 확보를 위해 미국의 유학파들을 대거 스카우트하고, 자체 개발에 매진한 결과, 1983년 11월 64K D램을 개발하는 데 성공했다. 이는 세계 3번째 개발로, 삼성의 기술력을 입증하며 세계 반도체 업계에 큰 충격을 주었다.

그러나 성과가 나타나기 무섭게 삼성은 다시 한 번 위기에 빠졌다. 반도체 시장은 만만치 않았다. 1984년, 미국 마이크론 테크놀로지와 일본 기업들의 덤핑 공세로 64K D램 가격이 폭락했고, 삼성은 큰 적자를 보게 되었다. 그러나 이병철은 꿋꿋이 밀어붙이며 공장 생산라인 증설과 신제품 개발에 나섰다. 그 결과, 1984년 10월 256K D램 개발에 성공하고, 1986년에는 1Mb D램을 출시하면서 반도체 시장에서 전환점을 맞이했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이 회장의 선구안은 여기서 한 번 더 발휘됐다. 일본 기업들과의 기술 격차를 극복하기 위해 이병철은 지속적으로 독자 기술 개발을 추진했다. 1989년에는 16Mb D램을, 1992년에는 64Mb D램을 세계 최초로 개발하는 데 성공했다. 이후 삼성은 256Mb, 1Gb D램을 모두 세계 최초로 개발하며, 반도체 산업에서 세계 최고의 자리를 차지하게 되었다.

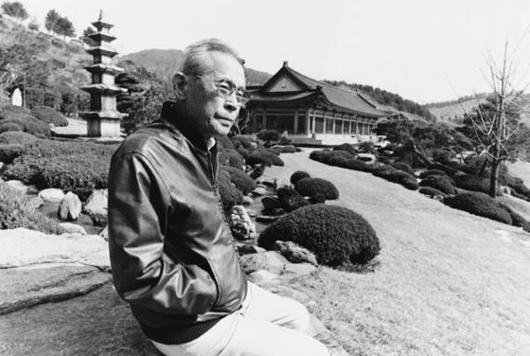

이 회장의 반도체에 관한 일화는 마치 그가 한창이던 때 일처럼 파격적이지만 사실 그가 반도체 사업을 시작한 때는 일흔이 넘은 때였다. 이 회장의 기업가 정신에는 '나라'가 함께 있었다. 왜 하필 반도체냐는 내부 분위기에 그는 "나라가 없다면 삼성은 없어도 좋다."고 응수했다. 식민지 하에서 태어나 전쟁의 폐허를 경험한 그는 삼성의 안위를 넘어, 반도체 산업이야 곧 미래 한국이 전세계를 선도할 열쇠라고 확신했다. 삼성반도체통신이 1984년 경기도 용인군 기흥면에 대단위 초대규모집적회로(VLSI) 생산 공장을 완공했던 때, 미국과 일본에 이어 세계 세번째 첨단 반도체 공장을 지었다는 '한강의 기적'이 일어난 날 이 회장의 인삿말은 사못 엄숙했다.

이 회장은 "우리나라는 국토가 좁고 부존자원이 없어 경제개발에 불리한 여건이지만 우수한 두뇌와 강인한 국민성, 높은 교육열이 있어서 컴퓨터나 반도체 같은 첨단산업 기술이 가장 적합하다"면서 "삼성은 오늘 준공에 만족하지 않고 더욱 정진해서 내년에 256K D램을 개발해 선진국과 기술 격차를 좁히도록 하겠다"고 다짐했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

40여 년이 지난 현재, 우리나라는 세계 유수의 기업들이 눈여겨 보는 기술 선도 국가가 됐다. 이 회장의 선구안과 나라를 향한 염려가 밑바탕이 됐다. 이병철 회장은 '호암자전'에서 우리나라가 반도체 경쟁에서 앞설 수 있었던 이유를 아래와 같이 썼다.

첫째 경제적 타산이나 위험을 초월해 국가적 견지에서 첨단기술에 도전한 확고한 기업가 정신이 있었다. (...) 다섯째 재미 한국인 박사들의 사심 없는 조국애에서 비롯한 적극 참여로 고도의 두뇌 집단과 기술 인력을 확보할 수 있었다. 여섯째 여종업원에 이르기까지 양질의 근면한 노동력 확보와 훈련이 가능했다.

사업보국 고 이병철 회장의 기업가 정신은 그야말로 '애국'이었다.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.