공수처, 김계환 사령관 휴대전화서

‘대통령 분노’ 언급한 녹취 확보

실제 해당 발언 있었는지 수사과제

사실 규명해도 법리 검토는 ‘난제’

‘대통령 분노’ 언급한 녹취 확보

실제 해당 발언 있었는지 수사과제

사실 규명해도 법리 검토는 ‘난제’

|

이종섭 전 국방부 장관 [사진 = 연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

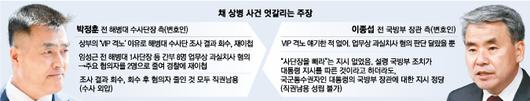

‘채 상병 사망사건 외압 의혹’과 관련해 고위공직자수사처(공수처) 수사가 속도를 내면서 변호인들간의 공방도 치열해지고 있다. 이른바 ‘VIP(대통령)격노설’을 놓고 박정훈 해병대 전 수사단장과 김계환 해병대 사령관의 진술이 엇갈리는 가운데 이종섭 전 국방부장관 측 변호인은 “VIP 격노설은 본질이 아니다”며 고발 내용 자체로 범죄성립 여지가 없는 각하 사안이라는 의견서를 24일 공수처에 추가로 제출했다.

24일 법조계에 따르면 공수처는 최근 김계환 해병대 사령관이 한 해병대 간부와 ‘VIP 격노’에 대해 전화로 대화한 내용이 담긴 녹음 파일을 확보한 것으로 전해졌다. 또 수사팀은 통화 상대방인 해당 간부로부터도 “김 사령관이 윤 대통령 격노설에 관해 말하는 걸 들었다”는 진술도 얻어낸 것으로 알려졌다. 공수처는 ‘VIP 격노’설의 진실을 규명하기 위해 지난22일 김 사령관과 박 전 단장의 대질신문도 시도했는데, 박 전 단장의 진술을 지지하는 증거와 진술이 모이고 있는 셈이다. 일관되게 격노 설을 부인해 온 김 사령관의 진술이 거짓으로 판명될 경우 김 사령관은 모해위증 혐의 처벌 가능성도 높아지게 된다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

하지만 법조계에 더해 특검법을 둘러싸고 정치권에서도 ‘VIP 격노설’이 이슈가 되자, 이종섭 전 국방부장관 측은 이날 3차 의견서를 공수처에 통해 ‘격노설은 본질이 아니다’며 반격에 나섰다.

이 전 장관의 변호를 맡고 있는 김재훈 변호사는 “일각에서는 격노한 대통령이 국방부장관에게 ‘사단장을 빼라’고 했다는 의혹을 제기하나, 피고발인(이종섭 전 장관)은 대통령을 포함한 그 누구로부터도 그러한 말을 들은 사실이 없다”면서 ”나아가 피고발인은 그 누구에게도 그러한 지시를 한 사실이 없다. 이것이 실체적 진실”이라고 강조했다. 업무상 과실치사 혐의자에 대한 판단이 달랐을 뿐 조사결과는 모두 경북경찰청에 이첩돼 현재 수사가 진행중이고, 해병1사단장도 수사의뢰 형태로 전달이 됐다는 것이다.

그는 이어 “ 대통령이 차분하게 위와 같이 지시했으면 아무런 죄가 되지 않고 격한 목소리로 말하면 죄가 되는 것인냐”면서 “어떤 세력이 소위 ‘VIP 격노설’을 제기한 것인지, 나아가 그 저의가 무엇인지 의심스럽다”고 말했다.

직권남용죄 적용에 대해서도 김 변호사 측은 ‘각하 사항’이라고 강조했다.

|

박정훈 전 해병대 수사단장이 지난 21일 오후 정부과천청사 고위공직자범죄수사처(공수처)로 출석하고 있다. [사진 = 연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

박 전 단장 측은 ‘VIP 격노’를 이유로 해병대 수사단의 조사결과가 회수됐다가 재이첩된 것, 이 과정에서 업무상 과실치사 혐의자가 8명에서 2명으로 줄어든 것에 모두 “이 전 장관의 직권남용 혐의가 인정된다”고 보고 있다.

반면 김 변호사는 “국방부장관에게는 사건 이첩 보류는 물론, 민간 경찰이 수사 중인 사건을 회수할 권한까지 부여돼 있다”면서 “국방부장관의 지위에서 권한과 책임에 따라 이뤄진 정당한 행위”라고 말했다. 직권남용 행위가 적용될 여지가 없다는 것이다.

공수처는 VIP 격노설을 뒷받침하는 추가 자료와 진술이 확보된 만큼 김 사령관 추가 소환 조사를 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 차관, 장관 등 국방부 윗선과 대통령실 관계자에 대한 소환도 순차적으로 이뤄질 것으로 보인다.

공수처 수사가 장기화될 가능성도 점쳐지는 분위기다. 부장검사를 지낸 한 변호사는 “해당 사건 자체가 지나치게 정치에 매몰돼 있는 만큼, 공수처가 수사에 속도를 내기에도 무리가 있어 보인다”고 말했다.

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.