[마부뉴스] 데이터로 보는 우주 산업

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

오늘 마부뉴스에서는 오랜만에 우주 이야기를 준비해 봤습니다. 올해는 정말 우주 관련 이벤트가 풍성하게 이어지고 있습니다. 지난 1월 20일엔 일본의 무인 달 탐사선 SLIM이 달 착륙에 성공했고, 2월 22일엔 미국 기업 인튜이티브 머신스의 오디세우스 탐사선이 달에 착륙했죠. 6월에는 중국의 달 탐사선 창어 6호가 달 뒷면에 착륙했고, 스페이스X의 스타십은 4차 시험비행에 성공했습니다.

그런데 올해 이뤄진 여러 우주 관련 이벤트들에는 주목할 만한 특이점이 있습니다. 일본의 SLIM과 중국 창어 6호는 각 국의 정부가 주도한 반면, 나머지는 모두 민간 기업들이 주도했다는 거죠. 미국의 항공기 회사인 보잉, 화성을 꿈꾸는 일론 머스크의 스페이스X, 우주 스타트업 인튜이티브 머신스까지… 우주 산업에 민간 기업의 전성시대가 열린 것 같죠? 오늘 마부뉴스는 이 이야기를 해보려고 합니다.

민간 기업의 달 착륙 성공, 우주 탐사의 새로운 시대가 열릴까?

52년 만에 다시 달에 간 미국... 이번엔 민간 기업이다

2024년 2월 15일, 미국 플로리다에 있는 케네디 우주센터에서 오디세우스라는 이름의 달 탐사선이 발사됐어요. 오디세우스가 이전의 다른 달 탐사선과 다른 점은? 바로 미국 정부에서 만든 게 아니라 민간 우주 기업인 인튜이티브 머신즈가 개발한 탐사선이라는 거죠. 발사한 지 8일 만에 달에 도착한 오디세우스는 민간 기업으로는 최초로 달 착륙에 성공합니다. 인류 역사상 처음으로 민간이 만든 탐사선이 달에 첫 발을 내린 거죠. 미국 입장에선 최후의 아폴로 계획이었던 아폴로 17호가 1972년 12월 11일 달에 착륙한 후 무려 52년 만에 다시 달의 땅을 밟았습니다.

달에 착륙한다는 건 정말 어려운 일입니다. 지구에서 달까지 거리는 약 38만 4,000km로 태양계의 모든 행성이 들어가고도 남는 정도의 거리죠. 달 착륙을 위해선 이 먼 거리의 경로를 정확히 설계해야 하고, 또 안전하게 착륙할 수 있도록 다양한 변수를 고려해야 합니다. 국가 단위로 보더라도 앞서 얘기한 일본의 SLIM이 착륙한 게 역대 5번째였을 정도로 어려운 미션입니다. 그런데 이걸 민간 기업이 해냈다니 참으로 놀라운 일입니다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

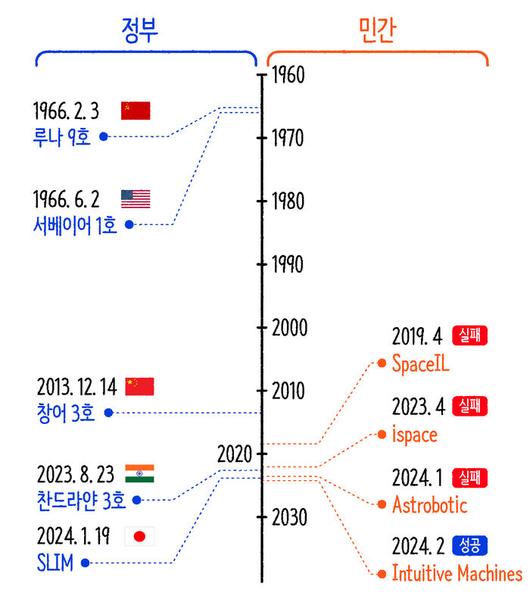

마부뉴스가 역대 달 탐사 성공 사례들의 타임라인을 그려봤어요. 인류 역사를 통틀어서 달 위에 탐사선을 착륙시키는 데 성공한 국가는 다섯 국가밖에 없습니다. 소련과 미국, 그리고 중국, 인도, 일본이 그 주인공들이죠.

달 탐사의 역사를 처음 쓴 건 소련이었습니다. 1966년 2월 3일, 소련의 무인 탐사선 루나 9호가 인류 최초로 달에 착륙에 성공했어요. 미국은 이보다 4개월 늦은 6월 2일에 서베이어 1호를 착륙시켜서 2등을 차지했고요. 소련과 미국을 제외하곤 40여 년 간 다른 국가들은 단 한 번도 성공하지 못했습니다. 기술 격차로 인해 시도조차 하지 못했다는 게 더 정확한 말일 겁니다.

그러다가 2013년 12월 14일, 중국이 아시아 국가로는 최초이자 역대 3번째로 달 착륙에 성공합니다. 그로부터 10년 뒤인 2023년에는 인도가 찬드라얀 3호를 달에 착륙시키면서 4등을 차지하죠. 그리고 올해 1월 일본의 SLIM까지 달 착륙 미션 성공! 수많은 국가들이 있지만 달에 탐사선을 보낸 건 5개 국가뿐입니다.

그런데 2010년 후반부터 민간 기업들의 달 착륙 시도가 이어지고 있습니다. 가장 먼저 도전했던 건 이스라엘의 민간 기업 스페이스IL이었어요. 스페이스IL은 2019년 인류 최초로 민간 기업의 달 착륙 미션에 나섰지만 아쉽게도 착륙에 성공하지 못했습니다. 뒤이어 일본의 아이스페이스(ispace), 미국의 아스트로보틱(Astrobotic)도 도전했지만 고배를 마셨죠. 그러다가 이번 2월에 인튜이티브 머신즈가 처음으로 성공한 겁니다.

국가 주도 산업에서 민간 주도 산업으로

우주개발 초창기에는 냉전체제 속, 두 국가 사이의 소리 없는 전쟁의 한 장면이라고 볼 수 있습니다. 단순히 우주를 향해 과학 기술을 개발하겠다는 게 목적이 아니라 미국과 소련, 양대 세력의 체제 경쟁 속에서 우주 개발이 이뤄진 거죠. 경쟁 초기, 명예를 독차지한 건 소련이었습니다. 앞서 살펴봤듯 인류 최초로 달 착륙에 성공한 건 미국이 아닌 소련이었죠. 달 착륙뿐 아니라 인류 최초의 인공위성을 쏘아 올린 것도 소련, 동물 우주비행에 성공한 것도 소련, 유인 우주비행도 역시 소련의 차지였습니다.

여러 미션 중에서 미국에 가장 충격이 컸던 건 바로 인공위성 임무였어요. 1955년 당시 미국 정부는 "(세상에서 제일 잘난) 우리 미국이 세계 최초로 인공위성을 발사할거다"라고 선언하면서 체제 선전에 나섰거든요. 미국이 공언한 날짜는 1957년 7월. 물론 소련도 가만히 있진 않았습니다. 당시 소련은 극비리로 대륙간 탄도 미사일 개발 중이었고, 소련은 미국의 이벤트를 역으로 이용해 미국의 코를 납작하게 만들 계획이었습니다. 미국의 인공위성 개발은 생각보다 더뎠고, 그 사이 소련은 인공위성을 완성시킵니다. 그리고 1957년 10월, 인류 최초의 인공위성 '스푸트니크 1호' 발사에 성공했죠.

스푸트니크 쇼크에 이어 강아지 라이카의 우주비행 성공, 유리 가가린의 우주 비행이 연타로 이어지면서 미국은 큰 충격에 빠졌습니다. 결국 긴급회의에 나선 미국은, 소련에게 지고 있을 수만은 없으니 소련을 확실하게 이길 수 있는 방법을 고민합니다. 그리고 나온 미션이 바로 유인 달 탐사선 계획입니다. 미국의 존 F. 케네디 대통령은 1961년 5월, 달에 사람을 보내겠다는 계획을 발표합니다. 계획을 소련보다 먼저 달성하기 위해, 미국 정부는 NASA에 엄청난 규모의 예산을 쏟아붓기 시작하고요.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

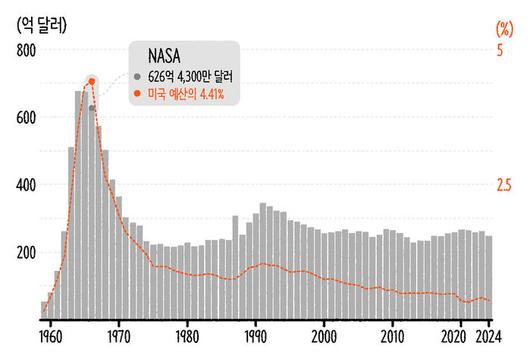

위의 그래프는 1959년부터 현재까지 NASA에 들어간 예산 규모를 나타낸 자료입니다. 회색 막대로 표시된 게 연도별 NASA 예산입니다. 참고로 이 값은 물가 상승 수준을 고려해서 조정된 수치입니다. 주황색 점선에는 당시 NASA 예산이 미국의 전체 예산의 몇 %를 얼마나 차지하는지를 나타내봤어요. 1960년대부터 1970년대까지 엄청난 규모의 예산이 사용된 게 눈에 보이죠? 특히 1966년 NASA의 예산은 미국 정부 예산의 무려 4.41%를 차지할 정도로 급등했습니다. 그리고 결국 1969년 미국의 아폴로 11호가 인류 최초로 달에 발을 디디면서 미국의 역전이 이뤄졌죠. 그 영향으로 미국의 우주 기술은 급속도로 발전하게 되었습니다.

하지만 1991년 소련이 해체되고 미국 입장에선 경쟁 상대가 없어지자 우주 산업에 대한 시선도 바뀌기 시작합니다. 게다가 1986년, 미국의 우주왕복선인 챌린저 호가 발사 2분도 채 되지 않아 공중에서 폭발하는 사고가 나면서 여론도 나빠졌죠. 돈만 잡아먹는 하마인 데다가 안전성도 보장하지 못하는 산업에 대대적인 투자는 쉽게 이뤄질 수 없었겠죠. 결국 2000년대에 와서는 정부 주도의 우주개발이 아닌 민간 주도로 변화해가고 있습니다. 그런데 정부도 돈이 많이 들어서 포기하는 우주 산업을 민간이 잘 해낼 수 있을까요?

기술혁신으로 열어젖힌 민간 우주 시대

우주 산업에서 경제성을 확보하기 위해선 가장 큰 골칫거리인 '로켓의 일회용 문제'를 해결해야 합니다. 우주 산업이 돈을 잡아먹는 하마인 이유는 바로 로켓을 사용하는 데 돈이 너무 많이 들기 때문이거든요. 아폴로 프로그램에서 사용된 인류 역사상 가장 거대한 발사체인 새턴V를 한 번 발사하는 데 당시 돈으로 4억 달러가 들었습니다. 저 밑의 그래프에 곧 나오겠지만, 새턴V의 크기가 어마어마하게 크거든요. 2023년 화폐가치로 보면 30억 달러, 우리나라 돈으로 무려 4조(!)가 넘습니다.

그런데 이런 로켓을 한 번만 쓰고 버려야 한다면 어떨까요? 마치 우리가 여행할 때 타는 기차나 비행기를 한 번 타고 버리는 셈인 겁니다. 이걸 해결하기 위해서 NASA에서도 고민이 많았어요. 그래서 탄생한 우주왕복선에서는 일부 부품에 대해선 재활용이 이뤄졌죠. 2018년 NASA 자료를 살펴보면 당시 우주왕복선 1회 발사 비용은 15억 달러 정도로 나옵니다. 2023년 화폐가치로 보면 18억 달러로 새턴V와 비교하면 절반 수준으로 줄어들긴 했지만 여전히 천문학적인 비용이 들었습니다.

그런데 그 어려운 걸 민간 기업인 스페이스X가 해결한 겁니다. 스페이스X는 우주 로켓 역사상 최초로 재사용 개념을 도입해서 성공했어요. 물론 수차례의 실패가 있었지만 2014년 12월 추진체 로켓을 안전하게 랜딩시킨 이후 현재까지 꾸준히 재사용을 이어오고 있죠.

(남은 이야기는 스프에서)

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

안혜민 기자 hyeminan@sbs.co.kr

▶ 네이버에서 SBS뉴스를 구독해주세요!

▶ 가장 확실한 SBS 제보 [클릭!]

* 제보하기: sbs8news@sbs.co.kr / 02-2113-6000 / 카카오톡 @SBS제보

Copyright ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.