[MT리포트]과소·과대 학교 양극화③과소 학교의 그늘

|

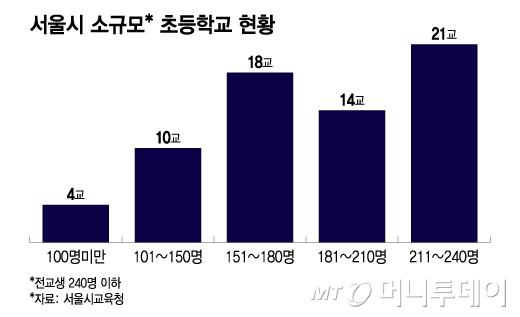

서울시 소규모 초등학교 현황/그래픽=이지혜 |

서울의 합계출산율(가임 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)이 0.5명대로 전국 최저로 떨어지면서 서울시내 학교도 가파르게 비어가고 있다. 사무실이 밀집한 도심이나 연립·다세대주택 지역의 경우 재개발도 어렵기 때문에 중장기적으로 학령인구가 늘어나기 쉽지 않다. 여기에 학교가 아예 사라지면 학령기 자녀를 둔 부모들이 이사를 오기 어려워 주거 환경이 더욱 악화되는 악순환에 빠져들 위험이 있다.

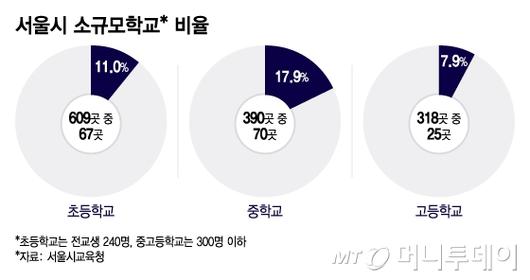

15일 머니투데이가 서울시교육청으로부터 입수한 '2024년 서울 학교급별, 자치구별 학교 현황'에 따르면 전체 초등학교 중 전체 학생 수가 240명 이하인 소규모 초등학교는 67곳으로 11%에 달한다. 초등학교 10곳 중 1곳이 소규모 학교인 셈이다. 소규모 중학교(전교생 300명 이하)는 70곳으로 이 비율이 17.9%로 높아진다. 중학생의 경우 이른바 좋은 학교와 학원이 몰려있는 '학군지'를 찾아 이사하는 경우가 많기 때문으로 보인다. 다만 소규모 고등학교는 전체 학교수가 318곳(초등학교 609곳, 중학교 390곳)으로 가장 적은 탓에 소규모 학교도 25곳(7.9%)에 그쳤다.

특히 초등학교 전교생이 100명 미만인 경우도 4곳(강서구 2곳, 은평구 1곳, 강남구 1곳)이나 됐다. 모두 학급당 인원수가 10~14명 수준이다. 이들 학교의 경우 폐교는 물론 인근 학교과의 통합 가능성이 끊임없이 제기되고 있지만 학생들의 교육권 보호와 지역 사회를 지킨다는 측면에서 현실화되지 않고 있다.

지역별로는 사무실 밀집 지역인 종로구의 초등학교 소규모 학교 비율이 38.5%로 가장 높았다. 중학교 소규모 학교 비율도 66.7%였다. 용산구도 초등학교 20%·중학교 66.7%, 성동구도 초등학교 30%·중학교 45.5%를 각각 기록했다. 금천구는 초등학교와 중학교 모두 소규모 학교 비율이 22.2%였다.

|

서울시 소규모학교 비율/그래픽=이지혜 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

사실 소규모 학교의 운영은 쉽지 않다. 학생이 적다보니 교원 수가 적은데 학교 행정 등 해야 하는 업무는 일반 학교와 다르지 않아서다.

초·중등교육법시행령 제36조2에 따르면 학급 수가 5학급 이하인 학교는 교감을 배치하지 않는다. 교육감이 필요하다고 인정하면 교감을 둘 수 있지만 이런 경우에도 수업을 진행해야 한다. 실제로 비수도권에서는 소규모 학교에 교감이 배치되지 않아 일반 교사들이 업무를 분담하면서 어려움을 호소하는 사례가 종종 발생한다. 현재 서울시내 초등·중학교에서는 교감이 배치되지 않은 경우는 없지만, 교감이 수업을 병행하는 초등학교는 일부 있는 것으로 확인됐다.

아울러 수익자가 비용을 부담하는 방과후교실이나 수학여행 등도 규모의 경제를 이룰 수 없다. 방과후교실 강사 입장에서는 1회 수업시 받을 수 있는 이익이 적어 다양한 수업이 운영되기 어렵다. 전남 등 도서산간 학교가 많은 비수도권에서는 방과후학교를 업체에 위탁하기도 한다. 한 강사가 여러 학교를 다니거나 통합 운영해 수익을 보전해주는 방식이다.

서울도 소규모 학교 문제를 풀기 위해 2019년부터 통합운영학교인 이음학교를 시행하고 있지만 이를 위해서는 인근에 상급학교가 필요하다. 이음학교는 인접한 초등·중학교나 중·고교를 통합해 운영하는 것이다. 서울시교육청 관계자는 "도심지에 있는 소규모 학교는 역사가 오래된 곳들도 있어 효율성 만으로 통폐합하기 어려운 측면이 있다"며 "학교마다 지역사회에서의 역할과 관계가 달라 개별적으로 판단할 수밖에 없다"고 말했다.

정인지 기자 injee@mt.co.kr

ⓒ 머니투데이 & mt.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.