소상공인 보호 및 지원 개정안

최근 한 달 새 줄줄이 발의

일각에서 '언 발에 오줌 누기' 대책 우려도

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

서울에서 외식업자 5명 중 1명이 망하고, 개인사업자 연체율이 치솟는 등 자영업자 위기론이 부상하면서 국회에서 이들의 대출 부담을 경감해주자는 움직임이 일고 있다. 그러나 근본적인 해결책 없이 대출 상환기간 연장이나 대출금 상환을 유예해주는 방안은 근시안적인 대책이라는 비판도 나온다.

19일 국회 의안정보시스템에 따르면 송기헌 더불어민주당 의원은 '소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 일부개정안'을 최근 대표 발의했다. 이 법안은 소상공인시장진흥공단으로부터 받은 대출금 상환이 어려운 소상공인의 경우 '장기분할상환'할 수 있도록 하고, 폐업 소상공인의 대출금 일시 상환을 유예할 수 있도록 하는 내용을 신설하는 것이 골자다.

같은 당의 민병덕 의원이 지난 7일 발의한 개정안 역시 비슷한 내용이다. 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 22조의2항에 상환기간 연장 및 상환 유예를 '장기분할상환'으로 할 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 대출을 받은 자가 상환기간 연장을 요청할 경우 10년 이상의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 동안 장기분할 상환하게 하도록 했다.

소상공인연합회장 출신인 오세희 민주당 의원은 아예 소상공인 특별조치법을 대표 발의했다. 오 의원이 지난 13일 발의한 '소상공인 부채경감을 위한 금융지원 특별조치법안'은 금융기관의 채무 조정을 포함해 소상공인의 금융부담을 경감시키는 내용이 골자다. 현행 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률은 정책자금에 대한 상환기간 연장 및 상환 유예에 한정되어있다. 이 법안은 정책자금의 장기분할상환 외에도 시중은행 등 금융회사의 소상공인 대출도 상환기간 연장, 상환유예, 장기분할 상환, 이자 감면 등의 채무를 조정할 수 있다고 명시했다.

여당에서도 비슷한 목소리가 나왔다. 황우여 국민의힘 비상대책위원장은 지난 17일 비대위 회의에서 "정부로선 고금리 상황에서의 이자를 일부 유예해서 나중에 이자율이 내리면 그때 갚도록 하거나, 원금·이자를 한꺼번에 갚게 하는 제도에서 원금만이라도 유예해 갚도록 하는 방안을 검토해달라"고 촉구했다.

이 같은 목소리는 최근 치솟고 있는 자영업자 폐업률과 연체율이 배경이 됐다. 핀테크 기업 '핀다'의 빅데이터 상권분석 플랫폼 오픈업에 따르면 지난해 서울시 외식업 폐업률은 18.99%를 기록했다. 이는 전년(15.99%) 대비 3%포인트 상승한 수치다. 지난해 폐업률은 코로나19 대유행이 시작됐던 2020년 폐업률(18.89%)보다도 높았다. (▶본지 6월5일 1면 기사 참조)

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

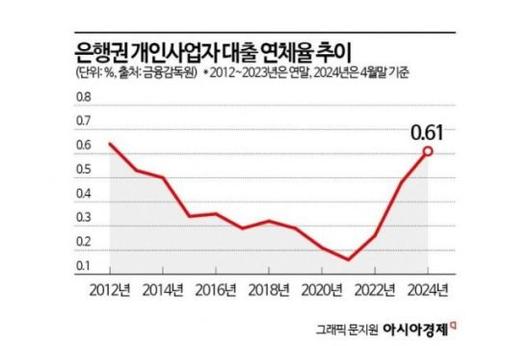

자영업자 연체율 역시 11년 만에 최고 수준을 기록했다. 금융감독원에 따르면 지난 4월 말 국내 은행의 개인사업자대출 연체율은 0.61%로 전월(0.54%) 대비 0.07%포인트 올랐으며 전년 대비 0.2%포인트 급등했다. 개인사업자대출 연체율이 0.6%대로 치솟은 것은 2012년 말(0.64%) 이후 11년 4개월 만이다. 고금리와 고물가 여파로 빚을 제때 갚지 못하는 개인사업자들이 늘면서 연체율이 올랐다.

다만 일각에서는 근본적인 해결책이 없는 대출금 상환유예 방안은 '언 발에 오줌 누기식' 대책이며, 도덕적 해이만 불러올 수 있다는 우려 목소리도 나온다. 실질적인 효과 분석 등을 통해 자영업자들이 자생할 수 있는 방안을 마련해주는 것이 필요하다는 조언이다. 서지용 상명대 경영학부 교수는 "단순히 상환을 유예해주고 대출을 연장해주는 것은 근시안적인 대책이다. 무조건 정부자금으로 지원하면서 연장해 줄 것이 아니라 효과 분석이 필요하다"며 "정부가 보증해주는 방식으로 민간금융과 연계해 금리를 낮추는 방안도 고려해볼 수 있다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.