|

지난 7일 서울 시내의 한 은행 앞에 주택담보대출 안내 현수막이 걸려있다. /연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

금융 당국이 가계부채 증가세가 가팔라지면서 상대적으로 대출 여력이 있는 은행에 대해서도 단속을 강화하고 있다. 가계대출 증가세가 높은 은행이 대출 문턱을 높이면 대출에 여유가 있는 일부 은행에 대출 수요가 몰리는 ‘풍선효과’가 발생할 있다는 우려 때문이다. 그렇게 되면 안정적으로 가계대출을 관리하고 있는 은행도 대출이 늘어나며 가계부채 총량은 더 커질 수 있다. 이 때문에 금융 당국은 모든 은행에 “가계대출이 목표 증가율 2~3%를 넘지 않도록 하라”며 가계대출 증가세가 전 은행권으로 번지지 않도록 차단에 나섰다.

10일 금융 당국과 금융권에 따르면 금융 당국은 은행별로 가계대출 증가 폭에 차이가 있자 상대적으로 가계대출을 내줄 여력이 있는 은행으로 대출 수요가 쏠릴지 지켜보고 있다.

앞서 지난 2021년 가계부채 급증 시기에도 대출총량 한도가 남은 은행에 대출 수요가 몰리는 풍선효과가 나타났다. 당시 금융 당국이 전년도 대비 가계대출 증가율을 5~6%로 제한하는 대출총량 규제를 내놓자 은행권은 연쇄적으로 대출을 중단했다. 그러자 대출 한도가 남은 은행으로 대출 수요가 몰리며 가계대출 증가 현상이 여러 은행으로 옮겨갔다.

금융 당국 관계자는 “일부 은행과 지방은행 등은 아직 연초에 세운 가계대출 목표 증가율을 밑돌고 있다”라며 “가계대출이 크게 증가한 은행들이 대출을 조이면서 대출 여력이 있는 일부 은행이 하반기에 대출을 크게 늘릴 수 있다는 이야기가 들리고 있다”라고 했다. 이 관계자는 “대출 여력이 있는 은행에도 예외 없이 연초 세운 가계대출 목표 증가율을 넘지 말라고 계속해 주의를 주고 있다”라고 말했다.

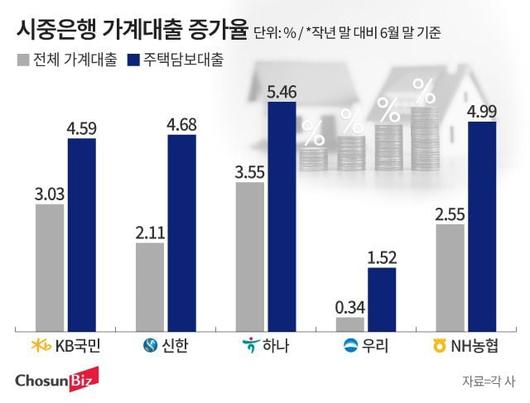

현재 가계대출 증가 여력이 있는 곳은 우리은행이다. 우리은행은 시중은행 가운데 가계대출 증가율이 가장 낮은 곳이다. 올해 들어 우리은행의 가계대출 증가율은 0.34%에 불과하다. 주담대 증가율 역시 1.52%에 그치고 있다.

|

그래픽=정서희 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

반면 다른 은행들은 가계대출 여력이 턱밑까지 차오른 상황이다. 금융 당국은 “연초 세운 가계대출 목표증가율 내에서 대출을 관리하라”고 경고했다. 은행 대부분은 올해 가계대출 목표 증가율을 2~3%로 설정했다. 현재 가계대출 증가율이 가장 높은 곳은 하나은행이다. 하나은행은 올해 들어 가계대출이 3.55% 늘어나며 목표치를 유지해야 하는 상황이다. 주택담보대출(주담대) 증가율은 5.46%에 달했다.

이어 KB국민은행의 가계대출 증가율이 3.03%로, 하나은행과 함께 3%대 증가율을 기록했다. 주담대 증가율은 4.59%였다. NH농협은행은 가계대출 증가율은 2.55%에 그쳤으나, 주담대 증가율은 4.99%에 달했다. 신한은행은 대환대출 물량이 몰리며 주담대 증가율이 4.68%를 기록했으나, 가계대출 증가율은 2.11%이었다.

인터넷은행 역시 가계대출을 늘릴 여력이 크지 않다. 인터넷은행 3사는 대환대출 플랫폼이 가동되면서 올해 1분기에만 가계대출이 7.57% 늘어났다.

금융 당국의 가계부채 관리 압박이 커지자 가계대출 확대 여력이 있는 은행들도 급격한 대출 증가 현상이 발생하지 않도록 주의를 기울이고 있다. 우리은행은 가계대출 증가율이 높지 않음에도 오는 12일부터 5년 주기형 주담대와 2년 고정금리 전세대출 금리를 0.1%포인트 인상할 예정이다.

금융 당국은 가계대출 증가세를 계속해서 면밀히 볼 예정이다. 금감원은 지난 3일 은행권 가계대출 담당 부행장을 부른 데 이어 오는 15일부터 현장점검을 통해 가계대출 실태를 확인하기로 했다. 금융위원회도 오는 10일 은행권 가계대출 부장들을 불러 대출 동향을 점검한다.

김유진 기자(bridge@chosunbiz.com)

<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.