일제가 한반도를 병탄하기 전부터 우리 민족은 항일 의병과 무장투쟁 등을 통해 독립을 향한 의지를 불태우고 활동을 지속해왔다.

|

장병들이 한국광복군 총사령부 성립전례식이 거행되는 모습을 묘사한 모형을 관람하고 있다. 세계일보 자료사진 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

1940년 9월 중국의 임시수도였던 충칭에서 창설된 한국광복군도 마찬가지였다. 대한민국 임시정부의 국군으로서 만들어진 광복군은 제2차 세계대전 속에서 한국의 독립을 위해 연합군과 함께 군사작전을 펼치고 독립운동을 알리는 등의 활동을 펼쳤다.

광복군은 중국과 연합군의 지원을 받으면서 다양한 무기를 사용했다. 그 중에서도 미국과 중국이 지원한 무기가 주로 쓰였다. 이를 통해 광복군은 전투력을 강화하면서 독립투쟁 역량을 한층 높일 수 있었다.

◆미국산 소총 등 사용

광복군이 사용했던 무기 중에서 먼저 눈에 띄는 것은 미국산 M1 카빈 소총이다.

1941년 12월 일본의 진주만 기습 이후 태평양전쟁에서 미국과 중국이 연합해 일본에 맞서는 전선이 강화되면서 광복군은 미국이 지원한 무기를 사용할 수 있게 됐다.

|

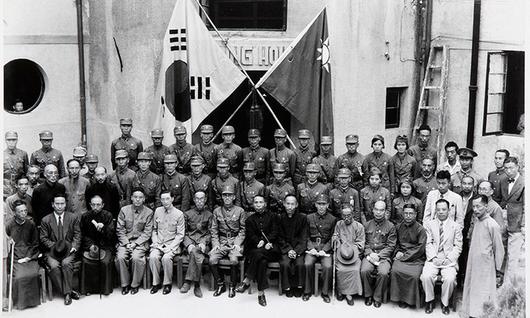

1940년 9월 17일 한국광복군 성립전례식에 참석한 인사들이 기념촬영을 하고 있다. 세계일보 자료사진 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

M1 카빈은 광복군이 썼던 미국산 무기 중 하나다. 1930년대 후반 미국에서 무전병, 운전병, 보급병 등이 속해 있는 지원 부대에 지급하고자 제작됐다.

M1 개런드를 비롯한 일반 소총은 비전투부대 장병들이 휴대하기에는 너무 길고 무거우며 번거롭다는 지적에 따른 것이다.

이에 따라 제작된 카빈은 경량화된 설계와 휴대성이 우수한 특징을 지녔다. 카빈의 무게는 2.5㎏으로 M1 개런드 소총 무게의 절반에 불과했다.

총탄 15발이 들어가는 탄창을 사용했으며 반자동 사격이 가능했다. 제작비가 저렴하고 구조가 간단하며 고장도 적어서 어디서도 사격이 가능하다는 평가를 받았다.

길이도 90㎝로 짧은 편이다. 이 같은 장점으로 인해 전투부대에서도 카빈은 상당한 인기를 얻었다.

대신 카빈은 가볍고 짧은 대신 화력은 약하다는 지적을 받았다. 유효 사거리가 약 300m에 불과하며 정확도와 관통력이 떨어진다는 것이었다.

하지만 카빈이 비전투부대에서 쓰이는 보조용으로 개발됐다는 점을 감안하면, 미군이 처음에 의도했던 수준의 성능은 확보됐던 셈이다.

|

한국광복군에 속해있던 노능서, 김준엽, 장준하(왼쪽부터)씨가 카빈총을 든 채 서 있다. 세계일보 자료사진 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

카빈은 1942년부터 생산되기 시작, 제2차 세계대전을 거치면서 600만여정이 제작됐다. 미군과 함께 싸운 연합군은 대부분 카빈을 지원받아 썼을 정도로 널리 보급됐다.

광복군도 제2차 세계대전 당시 미국 첩보기관이었던 전략사무국(OSS)과 국내진공작전을 준비하는 과정에서 카빈을 받은 것으로 알려졌다.

광복군에 제공되거나 사용됐던 카빈의 정확한 수량은 확실치 않지만, 광복군 규모가 매우 큰 수준은 아니었다는 점에서 카빈의 수량은 상대적으로 제한적이었을 것으로 추정된다.

다만 반동이 낮았고 길이가 짧았던 카빈의 특성상 광복군 대원의 전투력 향상엔 도움이 됐을 것으로 보인다.

해방 직후 카빈은 한국군에서 널리 쓰였다. 1948년부터 카빈이 보급됐고 6·25전쟁 중에는 미국에서 수십만정이 추가로 도입됐다.

1970년대 미국산 M16 소총이 국내에서 만들어지면서 일선 부대에서 조금씩 물러났지만, 예비군에서는 M16 등으로 대체될 때까지 한동안 계속 쓰였다.

카빈과 더불어 광복군에는 M3 기관단총도 일부 지원됐다.

자동차 윤활유 주입기와 비슷하다 하여 그리스건이라는 이름이 붙은 M3는 대량 생산이 쉽고 무게가 가벼워 휴대하기 편리했다. 서양보다 체격이 작았던 아시아에선 이같은 부분이 더욱 주목을 받았다.

정확도가 상대적으로 높았고, 거친 환경에서도 큰 문제 없이 작동했다. 해방 이후 한국군에서도 상당 기간 사용됐으며, 1970∼1980년대 국군의날 기념행사에 등장하기도 했다.

|

한국광복군이 입었던 군복. 세계일보 자료사진 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◆중국산 소총 등도 쓰여

광복군은 다양한 종류의 무기를 사용했다. 1930년대 중일전쟁이 발발한 이래 중국 내 무기 수요는 크게 증가했다. 이같은 상황에서 광복군은 일단 무장을 확보하는 것이 중요했다. 오늘날의 한국군처럼 통일된 무기체계를 갖추기는 쉽지 않았다.

광복군은 중국 국민당 정부로부터 군복과 군모, 각반(발목에서부터 무릎 아래까지 돌려 감거나 싸는 띠) 등의 군수물자를 받았다. 여기에는 무기도 포함됐다.

태평양전쟁 이전부터 중국은 여러 국가로부터 무기를 수입하거나 자체적으로 생산·개조하는 작업을 통해 각지에 주둔하는 군대에 소총·박격포 등의 각종 무기를 광범위하게 배치하고 있었다.

이때 중국에서 만들던 총기 중 하나가 중정식 소총이다. 독일이 만든 Kar98k 소총을 중국이 1935년부터 면허생산한 총기로서 1949년까지 350만정이 생산됐다. 일본군 38식 소총보다 사거리가 길다는 장점이 있었다.

처음에는 대도시 공장 등에서 만들었으나 중일전쟁으로 인해 중국 내 주요 대도시가 일본군에 점령되면서 여러 곳의 소규모 공장에서 소총을 제작했는데, 품질은 독일산보다 낮았다.

|

중국 국민당군 병사가 중정식 소총을 든 채 전투기 앞에서 경계를 서고 있다. 세계일보 자료사진 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

중국에선 1940년대 말까지 중일전쟁과 국공내전에서 쓰였고, 이후에는 미국산 무기로 대체됐다. 하지만 6·25전쟁에 참전한 중공군, 베트남 전쟁 당시 베트콩에 의해 쓰이기도 했다.

중정식 소총보다 구형인 한양 88식 소총이 사용된 흔적도 있다. 청나라는 개항 이후 미국과 영국, 독일 등에서 소총을 수입하거나 면허를 확보해 자체 생산을 진행하며 군대를 무장시켰다.

하지만 청일전쟁에서 패배한 직후부터는 독일산 소총의 비중이 두드러졌다. 한양 88식 소총은 이같은 추세를 드러내는 사례 중 하나다.

한양 88식 소총은 1895년부터 독일산 Gew88 소총을 50년 가까이 중국에서 면허생산한 총기다. 생산 초기에는 조병창에서 만들어졌으나 시간이 지나면서 다양한 곳에서 제작이 이뤄졌다.

1930년대 중일전쟁과 1940년대 태평양전쟁 당시에는 구식 무기가 됐으나, 무기 수요가 폭증하는 상황에선 유용하게 쓰였다는 평가다.

|

일본군이 쓰던 99식 소총. 독립기념관 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

일본군이 쓰던 소총도 있다. 전투에서 노획했거나 중국군 등을 통해 확보했을 것으로 보인다.

적군으로부터 노획한 무기를 다시 사용하는 것은 전쟁에서 쉽게 찾아볼 수 있는 일이다. 2차 세계대전 당시 독일군도 소련군과 연합군에서 노획한 무기를 재활용했으며, 이라크·아프간·우크라이나 전쟁에서도 이같은 모습이 눈에 띤다.

중일전쟁과 태평양전쟁에서 일본군이 사용했던 총기는 아라사카 38식 소총과 99식 소총이다.

38식 소총은 1905년 일본군이 채용한 소총으로 1·2차 세계대전에서 쓰인 총기다. 구조가 간단하고 고장이 적으며 반동이 낮다는 장점이 있었다. 중국에도 상당한 양이 반입되어 사용됐다.

99식 소총은 1939년 38식 소총에서 화력을 강화하고 명중률을 높인 개념이다.

중일전쟁 발발 당시 38식 소총으로 무장한 일본군이 보병전에서 중정식 소총과 한양 88식 소총을 쓰는 중국군에 밀리는 일이 발생하면서 새로운 총기의 필요성이 제기된 데 따른 것이다.

300만 정이 생산된 이 총은 2차 세계대전을 전후로 일제 침략에서 핵심적인 무기로 쓰였다. 중국에서도 노획한 99식 소총을 사용하기도 했다.

초기에는 성능이 우수했으나 전쟁 말기 연합군의 봉쇄로 물자가 부족해지면서 총기의 원자재인 철강재 품질이 떨어졌고, 숙련되지 못한 인력이 생산에 투입되면서 불량품이 늘었다.

이외에도 중국에 있던 다양한 종류의 소총과 권총이 광복군에 반입됐을 것으로 보인다.

제1차 세계대전 직후 유럽에 있던 재고 총기 중 상당수가 중국으로 넘어갔다. 이외에도 중국에선 소규모로 생산되거나 개조된 다양한 무기들이 있었다. 이 무기 중 일부도 광복군이 사용했을 것으로 보인다.

광복군은 중국에서 물자와 병력 부족이라는 열악한 환경을 극복하고, 중일전쟁과 태평양전쟁에서 일본에 대한 투쟁을 지속했다. 광복군의 헌신과 열정은 뚜렷한 성과로 이어졌으며, 그 결과 오늘날의 한국이 있을 수 있었다. 우리가 광복군을 잊지 말아야 하는 이유다.

박수찬 기자 psc@segye.com

ⓒ 세상을 보는 눈, 세계일보

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.