|

서울 관악구 대학동 오복방앗간에서 김용원(72)씨가 잠시 쉬고 있다. 야채 가게를 하다가 너무 힘들어 방앗간으로 업종 전환했다는 그는 나이가 많아 2~3년 안에 가게를 접을 생각이다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

서울 강서구에서 편의점을 운영하는 홍현정(49·여·가명)씨는 전형적인 ‘부채 인생’을 살고 있다. 장사가 안돼 4년 전부터 적자 가계를 꾸리고 있는 그는 대출과 마이너스 통장으로 한 달 한 달을 간신히 넘기고 있다. 최근에는 대출 한도가 꽉 차면서 소상공인 공적 공제인 노란우산 보험금까지 대출 형태로 당겨 쓰고 있다. 홍씨는 “이제 나는 폐업해도 노란우산에서 받을 수 있는 돈이 없어”라고 자조했다. 그는 극히 일부의 예외 사례에 불과한 걸까. 통계는 그렇지 않다고 답한다.

통계청에 따르면 올 2분기(4~6월) 자영업자(근로자 외) 가구의 한 달 평균 사업소득은 201만4857원으로 임금근로자 가구 평균 근로소득(480만9675원)의 41.9%에 불과하다. 대부분의 자영업자 가구가 일반 근로자 가구의 절반에도 못 미치는 벌이로 버티고 있다는 의미다. 예년 동기 기준으로 2020년 38.9%까지 추락했던 이 비율은 2022년 44%로 회복되는 듯했지만 다시 거꾸러졌다.

|

신재민 기자 |

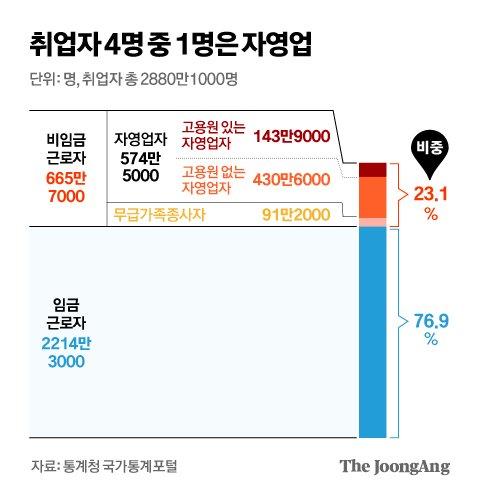

저소득은 과잉 노동, 과잉 부채를 유발하는 만악의 근원이다. 소득이 줄면서 사람을 쓰는 건 꿈도 못 꾸는 ‘나 홀로 자영업자’가 430만6000명까지 늘었다. 전체 자영업자의 75%(무급가족종사자 제외)다. 이들은 어쩔 수 없이 하루 열 시간 이상을 혼자 또는 가족과 일한다. 물론 가족 구성원은 급여가 없다. 그가 외부에서 일했을 때 받을 수 있는 급여는 ‘기회비용’으로 날려야 한다. 서울 관악구 대학동 오복방앗간 김용원(72)씨가 적지 않은 나이에 직원 없이 혼자 일하는 이유 중 하나도 저소득이다. 그의 한 달 소득은 150만원이다.

소득으로 생활을 유지해 나가기 어려우니 빚은 늘어만 간다. 한국신용데이터(KCD)가 발간한 ‘소상공인 동향 리포트’에 따르면 올 2분기 말 현재 은행권이 개인사업자에게 내준 대출잔액은 591조원. 사상 최고액이다. 비은행권 대출도 324조원으로 역대 가장 높은 수치다.

|

김영옥 기자 |

벌이가 시원치 않으니 빌린 돈을 제때 갚을 수도 없다. 2분기 말 기준 개인사업자 연체액은 17조3000억원으로, 1년 전(9조2000억원)의 갑절 수준이다.

빚으로도 버틸 수 없으면 결국 문을 닫아야 한다. 지난해 국세청에 폐업 신고한 개인사업자 수는 91만819명으로, 코로나19 위기가 한창이던 2019년(85만2572명)보다도 많았다. 이것으로도 끝이 아니다. 2019년부터 2022년(최신 통계)까지 매년 평균 930명의 자영업자가 ‘극단적 선택’을 했다.

|

김주원 기자 |

이런 상황을 그대로 방치해도 될까. 전문가들은 그렇지 않다고 말한다. 자영업은 누가 뭐래도 한국 경제와 사회를 지탱하는 중심축의 하나다. 올해 8월 기준 자영업 종사자(무급가족종사자 포함) 수는 665만7000명. 전체 취업자(2880만1000명)의 4분의 1이다. 전문가들은 자영업체가 고용하고 있는 임금근로자를 더해 자영업과 관련해 먹고사는 인구를 1000만 명 전후로 보고 있다. 국민의 20%이자 전체 취업자의 3분의 1에 달한다. 저소득과 빈곤을 그대로 방치하기에는 너무도 많은 수치다.

자영업자는 피해의식이 크다. 정치권과 정부가 ‘표’가 되지 않는 자신들을 사실상 방치하고 있다는 게 불만의 요지다. 노동조합을 중심으로 하나로 똘똘 뭉쳐 정치적 입장을 강하게 개진하면서 ‘과실’을 따먹는 임금 근로자와의 비교 대상이 되면 상실감이 더 커진다.

중앙일보 특별취재팀과 만난 자영업자들도 정치권에 대한 불만을 감추지 않았다. 녹두거리의 강릉형제장칼국수 이영선(62·여·가명)씨는 “상인을 위하는 정치는 없고, 상인을 이용해 먹는 정치만 있다. 선거 때 잠시 와서 ‘표 찍어 달라’ 하던 정치인들이 상권 살리기 행사에는 아무도 안 오더라”고 볼멘소리를 했다. 장수떡집 한종희(62)씨도 비판에 가세했다. “나는 정부 안 믿어. 어떤 정부든 똑같아. 우리 먹고살게 해준 정부는 없어요. 그 정치인들, 국회의원들 우리한테 커피 한 잔 안 사주잖아. 자기네 밥그릇 챙기기 바빠서.”

우석진 명지대 경제학과 교수는 “자영업 안에서도 빈부가 나뉘고, 업의 특성상 구성원들이 단일한 목소리를 내지 못하다 보니 정치권도 정부도 심각함을 느끼지 못하는 것”이라며 “이 때문에 안이한 판단, 현실과 동떨어진 정책만 남발하고 있다”고 비판했다. 그는 “정부와 국회가 이제라도 제대로 나서지 않는다면 자영업은 물론 전체 내수, 경제가 더욱 어려워질 것”이라고 지적했다.

■ ‘한국의 아킬레스건’ 자영업…51명의 슬픈 현실을 듣다

665만 자영업자가 벼랑 끝에 섰다. 소득의 추락, 과잉 경쟁과 과잉 노동, 원가 급등과 부채 급증이 그들을 옥죄고 있다. 자영업 문제는 한국의 아킬레스건이기도 하다. 저출산·고령화·인구·복지·빈부격차·지방소멸 등 우리가 직면한 모든 논란거리가 자영업 문제에 결부돼 있다. 지체의 늪에 빠진 한국이 한 단계 더 나아가려면 반드시 털어야 할 난제다.

중앙일보는 창간 59주년을 맞아 자영업 문제 해결을 위한 장기 기획 보도를 시작한다. 먼저 두 달간 발품 팔아 만난 자영업자 51명의 목소리를 토대로 5일에 걸쳐 그들의 비참한 현실을 날것 그대로 보도한다.

후속 보도를 통해서는 숨은 문제들을 발굴하고 국내외 정책들을 점검하면서 해법과 대안을 도출할 계획이다. 정치권과 정부의 각성을 끌어낼 수 있도록 독자와 국민의 많은 관심 부탁드린다.

◆특별취재팀=박진석·조현숙·하준호·전민구 기자, 사진 김현동 기자 kailas@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.