|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

기러기 떼

달밤에 기러기 떼

글씨 공부 하지요.

아까 쓴 건 시옷자,

시방 쓴 건 한 일자.

기럭아 기럭아

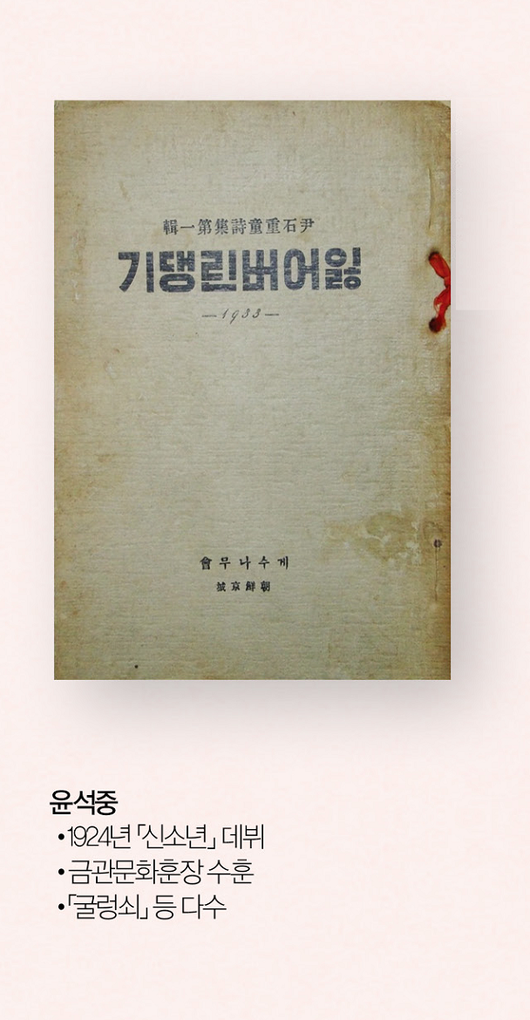

「잃어버린 댕기」, 계수나무회, 1933.

1932년에 썼고 1933년에 동시집으로 묶여 나온 윤석중의 아주 짧은 동시다. 이 시기에는 아직 창씨개명을 실시하지 않았지만 우리 모국어가 일본어에 의해 짓밟히고 있던 시절이었다. 국어학자들도 애국자였고 문인들도 애국자였다.

국어학자들이 1908년 8월에 '국어연구학회'를 창립했다가 1931년 1월에 '조선어학회'라는 이름으로 바꿔 일제의 조선어 말살 정책에 맞서 한글을 지키고 연구하는 데 앞장섰다. 광복 이후 1949년에는 '한글학회'로 그 명칭을 바꿔 지금까지 이어져 오고 있다.

1937년 조선총독부는 행정기구에 근무하는 모든 조선인 관리 및 지방의원에게 일본어 사용을 강조했다. 1943년에는 '국어보급운동'을 대대적으로 전개했다. 이때의 국어는 일본어다. 일본어를 모르는 이들을 위해 국어강습소를 전국적으로 개설해 문맹 퇴치를 주장했지만 실은 식민지 지배를 공고히 하려는 포석이었다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

윤석중은 1988년에 전집을 내면서 '기역자'를 '시옷자'로 바꿨다. 기러기가 떼를 지어 날아가는 모습이 ㄱ보다는 ㅅ에 가깝다고 생각했기 때문이다. 아무튼 一자가 아니면 ㅅ자 대형을 이뤄 날아가는 기러기를 묘사하면서 윤석중은 우리나라가 비록 일본의 식민지가 되고 말았지만 아이들에게 우리말을 잊지 말아야 한다고 당부하고 있다.

마지막 연을 보니 윤동주의 절창 '별 헤는 밤'의 끝부분 "내 이름자 묻힌 언덕 위에도/자랑처럼 풀이 무성할 게외다"가 생각난다. 내 이름자를 지키기가 그렇게 어려웠던 시절이 있었다. 동시 한편을 통해서라도 아이들의 마음속에 우리의 말과 얼을 심어주려고 했던 윤석중 시인이 간 지도 어언 20년이 됐다.

이승하 시인

shpoem@naver.com

|

<저작권자 Copyright ⓒ 더스쿠프 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.