|

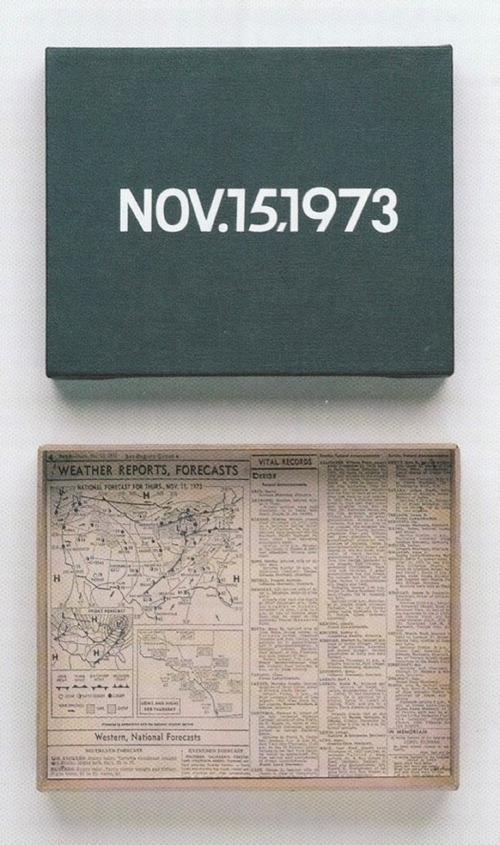

온 가와라, '1973년 11월 15일'. |

어제가 2024년 11월 15일, 오늘이 벌써 11월 16일이란다. 올해가 이제 딱 한 달 반 남았다는 의미이다. 하루가 어찌 지나는지, 코앞에 닥친 일에 허덕대다 정신을 차리고 보니 거리에 크리스마스 장식이 걸리고 한 해가 마무리돼 간다.

사실 따지고 보면, 2025년 달력을 내건다고 내 생활이 크게 달라지지는 않을 것이다. 여전히 바쁘다며 뛰어다닐 테고, 문제에 막혀 고민하다가 사소한 일에 까르르 웃으면서 어제 같은 오늘을 계속 반복할 것이다. 그래도 1년 전 엄마 생일잔치에는 어디서 모였는지, 5년 전 결혼기념일에는 뭘 했었는지, 20년 전 아들의 생일날은 어땠는지는 쉬이 기억해낼 수 있다. 수년이 흘렀어도 아버지가 돌아가시던 날 전후 며칠은 하루하루가 시간대별로 생생하게 기억난다. 남들에게는 아무 의미가 없던 어느 하루가 나에게는 좋든 나쁘든 어느 쪽이라도 의미 있는 날이 되면 오랜 시간이 흘러도 매년 기쁘게 혹은 슬프게 기념하는 날이 된다. 역사의 주체를 개인으로 한정해서 보면 광복절이나 현충일만큼 중요한 날이 되는 것이다.

'1973년 11월 15일'은 오랜 기간 미국에서 활동한 일본인 개념미술가 온 가와라의 작품으로, 1966년 1월 4일부터 그가 숨을 거둔 2014년까지 거의 반세기 동안 지속하며 3000점 가까이 제작한 '오늘' 시리즈의 하나다. 크고 작은 단색 캔버스에 '가와라 산세리프'라 명명된 폰트를 사용해 그가 살았던 지역의 방식으로 그날의 날짜를 그려 넣는 단순한 작업이다.

우리나라는 '연월일(年月日)' 순으로 날짜를 기록하지만, 미주는 '월일년' 순으로, 유럽에서는 '일월년' 순으로 표기하기 때문에 여기 보이는 작품은 아마도 작가가 1973년 미국에서 제작한 작품일 것이다. 가와라는 모국어가 알파벳이나 아라비아 숫자를 사용하지 않는 나라에 체류할 때는 만국 공통어인 에스페란토로 작품을 만들었다. 또한 그는 모든 작품을 자신이 직접 만든 판자 상자에 보관했으며, 자신이 체류한 지역의 당일 신문으로 상자 안쪽을 감싸기도 했다.

가와라가 매일 작품을 하나씩 만든 건 아니고, 반대로 두세 개의 작품을 하루에 만든 적도 있었다. 자정까지 작품을 마무리하지 못하면 작업 중이라도 작품을 폐기해 버린다는 규칙 때문에 '오늘' 시리즈 작품이 만들어지지 않은 공백기도 꽤 있다. 미리 정해진 여러 공정에 따라 만들어진 이 작품들은 예술가도 피해 갈 수 없는 노동에 관한 매우 긴 에세이 같은 명상 작품이기도 하다. '오늘' 시리즈는 수십 년간 비정기적이라도 끊임없이 지속됐고, 작가가 숨을 거두면서 완결됐다.

날짜 그림이 생긴 날은 역사적으로 뭔가 큰일이 일어난 경우도 있지만 대부분은 그저 별일 없이 지나간 날들이었다. 평범한 하루를 작품으로 만들면서 가와라는 자신이 존재한 시간과 공간을 의식적으로 인식하며 스스로 기념비적인 하루하루를 만들어냈다. 특히 이런 작품이 하나둘 있을 때는 별 의미를 갖지 못했지만 48년간 만들어진 수천 점의 작품이 모이면서 한 인간의 존재 자체가 작품으로 승화된 것이다.

그렇게 가와라가 작품을 만든 날은 후대에 남는 특별한 날이 돼 버렸다. 이 글을 읽거나 작품을 보는 이 중에도 1973년 11월 15일이 생일이거나 결혼기념일이거나 가족을 잃은 날일 수 있다. 누구에게나 공평하게 주어진 시간은 내 의지와는 상관없이 끊임없이 흐르고 흐른다. 그러나 달력이나 기념일은 결국 인간이 만든 것이며, '의미 있는 날'은 개개인의 경험과 문화적 맥락 안에서 내가 만들어내는 것이다.

개념미술가는 아니지만 2024년 11월 16일, 오늘을, 적어도 나에게는 중요한 역사적인 날로 만드는 것은 내가 오늘 무엇을 보고, 하고, 생각하는지에 달려 있다. 삶이라는 여정은 결국 오늘 하루를 어떻게 보냈는지가 쌓이고 쌓여 만들어지는 것이다. 아무리 정신없어도, 오늘의 나는 과연 기록하고 싶을 만큼 시간을 소중히 사용했는지, 내 역사의 중요한 지점으로 표시될 하루를 보냈는지 자문해 보기 좋은 시기가 아닐까 한다.

|

[이지현 OCI미술관장(미술사)]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.