|

지난 6일 서울 국회 접견실에서 긴급 담화문을 발표하는 우원식 국회의장. 연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

" 우원식 국회의장 회견실 뒤의 배경 회화가 어떤 것인지 궁금합니다. " 첫 탄핵 표결이 무산된 뒤인 지난 8일 한 포털 지식검색에 올라온 질문이다.

|

서용선, 독도 1,2015~19, 캔버스에 아크릴, 181.5x227㎝, 국회의장 접견실 전시. 사진 서용선 아카이브 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

계엄부터 탄핵까지 12일 동안 국회에서 가장 많이 보인 이 그림, 서용선(73) 전 서울대 교수의 독도 시리즈 중 한 점이다. 파란 바다색과 거친 붓질의 이 그림은 브리핑하는 우원식 의장의 뒤에서 존재감을 뽐냈다. 서용선은 중앙일보와의 통화에서 “지난 가을 우 의장실에서 연락해 와 그림을 빌려 갔다. 옛 친구도 오랜만에 전화해 ‘어디서 본 듯한데 네 그림 아니냐’더라”고 말했다.

|

2015년 경기도 양평군 서종면 작업실에서 만난 화가 서용선. 중앙포토 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

2002년부터 독도를 그린 그는 “배로 두 차례 독도에 들어갔는데 물을 내려다보면 깊이를 알 수 없는 바다색과 산처럼 서 있는 험준한 바위의 장쾌함이 인상적”이라고 돌아봤다.

|

서용선, 독도 2, 2015~19, 캔버스에 아크릴, 181.5x 227㎝. 사진 국립현대미술관 미술은행 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

국회에 걸린 ‘독도 1’은 2015년 작으로 가로 2m가 넘는다. 이와 비슷한 시리즈의 '독도 2'는 2019년 국립현대미술관 미술 은행에 소장됐다. 독도 상공에서 내려다본 듯한 구도로 같은 해 그린 그림은 작가가 가지고 있다.

|

서용선, 독도 3, 2015, 캔버스에 아크릴, 181.5x227㎝, 작가 소장. 사진 서용선 아카이브 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

국회의장 접견실에 그림이 걸린 건 몇 달 전이지만 이번 계엄 사태로 독도 그림마저 부각되게 됐다. 아트 바젤 마이애미에 들러 현재 뉴욕에 체류 중인 그는 “한국 갤러리 부스에는 사람들이 와서 ‘너희 나라 괜찮니’ 묻기만 하더라”며 “빨리 수습하는 능력을 보여줘 안정을 찾으면 좋겠다. 나라 전체로 이미지 손실을 많이 봤고 그 여파가 당분간 이어질 것 같다”고 걱정했다.

|

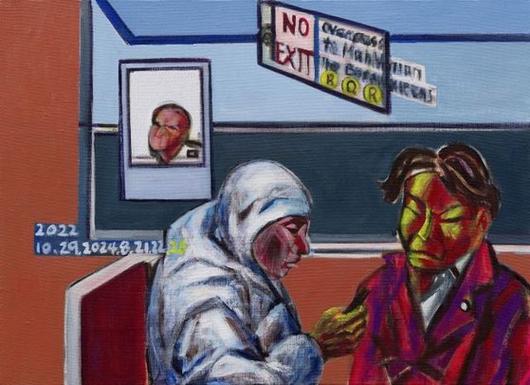

서용선, N3, 2022~24, 캔버스에 아크릴, 53x73㎝. 사진 갤러리JJ |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그는 28일까지 서울 압구정로 갤러리JJ에서 개인전 ‘모건 애비뉴 300’을 열고 있다. 지난 여름 체류한 브루클린 작업실 주소를 그대로 제목에 썼다. 뉴욕 지하철의 군상을 담은 도시 오디세이다.

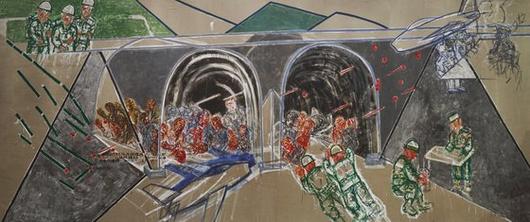

또 충북 영동 노근리 평화기념관에서 ‘노근리+너머’ 전을 열고 있다. 1950년 7월 노근리의 철로와 쌍굴다리 일대에서 미군의 공격으로 많은 피란민이 숨지거나 다친 사건이다. 1999년 미국 AP통신 취재팀이 추적 보도해 세상에 알렸고, 이들 취재팀은 이듬해 퓰리처상(탐사보도 부문)을 받았다. 2001년 클린턴 당시 대통령과 미군은 유감을 표명하는 데 그쳤다. 한국 정부는 한미 합동 조사와 유족 신고를 통해 사망 150명, 행방불명 13명, 후유장해 63명으로 피해자를 확정했다. 그러나 피해자 유족 17명이 국가 상태로 낸 손해배상 청구 소송은 패소했다.

|

서용선, 노근리, 2019, 리넨에 아크릴, 400x990㎝. 사진 노근리 평화기념관 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이런 그를 두고 혹자는 “좌파냐”라고 한다는데, 서용선은 “한국 사람들은 좌파 우파를 정확히 가르기도 힘들다고 생각한다. 사회적 공유ㆍ공존ㆍ생산방식의 측면에서 자신을 우파라 하는 사람들이 때론 좌파적 태도를 보이기도 하고 반대의 경우도 볼 수 있다”고 지적했다. 그는 “내 관심은 우리 사회에 여전히 만연한 한국전쟁의 후유증, 또 인간이 인간에게 어떻게 비상식적인 일을 저지를 수 있느냐 하는 문제”라고 덧붙였다.

권근영 기자 young@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.