모회사 LG, 이미 코스피 상장…주주가치 훼손 우려

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

SI 업체로 LG그룹 전산 시스템 전담…상장 땐 시총 6조원 예상

‘중복상장’ 논란에…LG “물적분할 자회사 아니어서 중복 아니다”

LG그룹의 계열사로 시스템통합(SI) 업체인 LG CNS가 유가증권시장 상장에 나선다. LG CNS는 기업공개(IPO)를 발판으로 디지털전환 기술 역량을 강화하고 글로벌 시장을 선도하겠다고 밝혔다. LG CNS의 최대주주가 50% 지분을 보유한 (주)LG이고, 이미 모회사인 LG가 국내 증시에 상장돼 있다는 점에서 ‘중복 상장’ 논란이 제기된다.

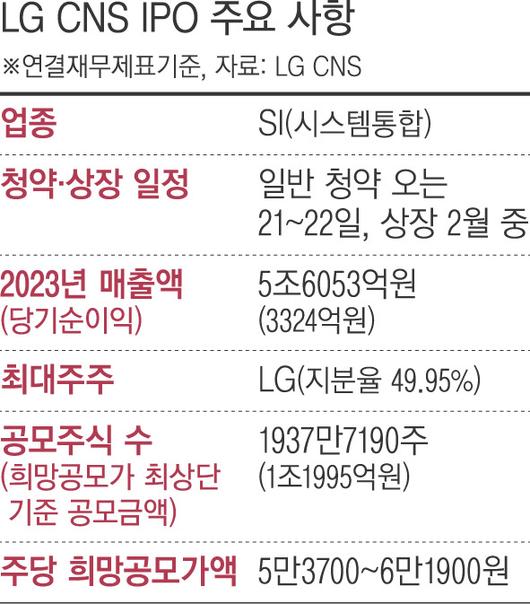

LG CNS는 9일 IPO 기자간담회를 열고 중장기 성장 전략을 밝혔다. 상장 주관사는 KB증권·뱅크오브아메리카·모건스탠리로 주당 희망공모가액은 5만3700~6만1900원이다. 총 공모주식 수는 1937만7190주로 희망 공모가 최상단 기준 공모가액은 약 1조2000억원, 시가총액은 약 6조원에 달한다. 2022년 LG에너지솔루션 상장 이후 3년 만에 최대 규모의 IPO가 될 것으로 전망된다.

CNS는 삼성SDS, 현대오토에버처럼 전산서비스를 전담하는 계열사로, 최근엔 디지털전환(DX)과 인공지능전환(AX) 사업에 주력하고 있다. 2023년 연결 기준 매출액은 약 5조6050억원, 연평균 매출액 성장률(2021~2023년)은 16.3%로 성장성도 높다. 현신균 사장은 “이번 상장은 LG CNS가 글로벌 무대에서 한 단계 도약하는 전환점이 될 것”이라고 말했다.

다만 CNS의 지분 49.95%를 보유한 모회사 (주)LG가 이미 상장돼 있는 상태에서 자회사인 CNS도 상장에 나서면서 중복 상장 문제가 또다시 불거지고 있다.

모회사와 자회사가 동시에 상장되는 중복 상장은 코리아 디스카운트의 대표적인 요인으로 꼽혀왔다. 모회사가 지분을 가진 자회사가 상장하면 지분가치가 이중 계산되고, 이는 모회사 주가를 할인하는 요인으로 작용한다. 모회사 주주들은 주가 하락으로 손해를 볼 수 있는 것이다.

3년 전 LG에너지솔루션 역시 중복 상장으로 주주가치 훼손 논란에 휩싸였고, 이는 정부가 밸류업 프로그램을 추진하는 간접적인 계기가 됐다. IBK투자증권 보고서에 따르면 국내 증시의 중복 상장 비율은 18.4%로 미국(0.35%), 일본(4.4%) 등 주요 국가에 비해 월등히 높다.

애초 CNS 상장 추진의 계기는 ‘일감 몰아주기’ 규제다. 총수 일가가 지분 20% 이상을 보유한 모회사가 지분 50% 이상을 보유한 자회사에 대해 내부거래 규제를 강화하는 공정거래법 개정이 추진되자, LG는 2020년 4월 맥쿼리자산운용 측에 5년 내 상장을 조건으로 CNS 지분 35%를 매각했다. CNS는 LG그룹의 내부거래를 통해 성장해왔고 올 3분기 기준 내부거래(특수관계자 거래) 매출이 약 62%로 높은데, 상장으로 규제도 피하고 최대 6000억원의 자금도 조달할 수 있게 된 것이다. 구광모 LG 회장은 CNS 지분 1.12%, 구 회장의 친부인 구본능 희성그룹 회장은 0.84%를 보유하고 있다.

이현규 최고재무책임자(CFO)는 “CNS는 1987년 미국 EDS와 합작한 회사로, 지주사인 LG에서 물적분할한 회사가 아니기 때문에 중복 상장이 아니다”라고 말했다. 이미 사업을 영위한 지 30년이 넘었고 장외에서도 주식 거래가 오랜 기간 이뤄져, LG화학의 배터리 사업부문을 분할해 상장한 LG에너지솔루션과는 상황이 다르다는 것이다. 이 CFO는 “대주주인 (주)LG의 주주들에게 기업가치 제고를 통해 이익을 줄 수 있다”고 말했다.

이창민 한양대 교수는 “LG 계열사이고 비상장사인데 상장을 했다면 중복 상장”이라며 “모회사인 LG의 주가에 도움은 되지 않을 것”이라고 밝혔다.

김경민 기자 kimkim@kyunghyang.com

▶ 매일 라이브 경향티비, 재밌고 효과빠른 시사 소화제!

▶ 계엄, 시작과 끝은? 윤석열 ‘내란 사건’ 일지 완벽 정리

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.