|

오랜만에 서 본 옛 터전은 낯설었다. 수십 년 전 이곳 성수동 연무장길에서 개업한 유홍식 구두 명장은 치솟는 임대료를 감당하지 못해 대로 너머로 떠나야 했다. 전민규 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

연무장길 주인은 구두장이였다. 2010년대 초만 해도 대림창고를 중심으로 한 그 길 양편으론 700~800개에 달하는 신발공장과 공방, 제화점 및 제화 부자재 상점들이 늘어서 있었다.

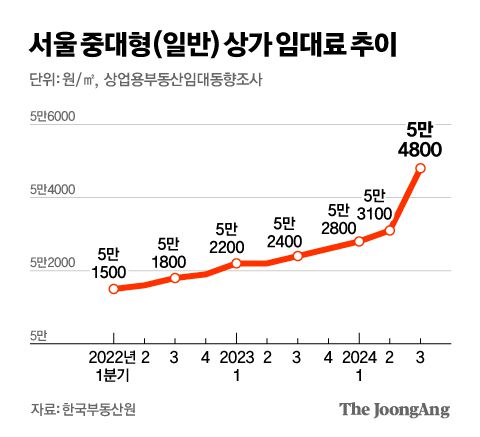

하지만 옛날이야기다. 그 서울 성수동의 중심 거리는 이제 화려한 카페와 팝업스토어들이 장악하고 있다. 거기서 밀려난 서울시 구두 명장 1호 유홍식(76)씨가 씁쓸하게 그 거리를 바라보면서 한숨을 내쉬었다. 56년 구두 인생을 걸어 온 그는 최근 가게를 성수역 북쪽의 다소 외진 곳으로 옮겼다. 벌써 몇 번째 이사인지 모른다. 천정부지로 치솟은 임대료 때문이다. 화제가 팝업스토어에 이르자 유씨가 흥분하기 시작했다.

“그 팝업이라는 것은 하는 사람이나, 세를 준 사람이나 다 도둑이야. 큰 회사에서 한 보름 쓰고 몇억 내놓는 거 일도 아니게 알더라고. 그러니까 집주인들은 간이 배 밖으로 나오게 되고 임대료가 끝 간 데 없이 오른 거지.” 그렇게 팝업의 성지 성수동 연무장길은 화려한 외양 아래에서 원한을 쌓아 가고 있었다.

바닥인 줄 알았는데 지하실이 있었다. 설상가상으로 웅덩이도 있다. 이제는 한계 상황이라는 말조차 사치스러워진 자영업자 이야기다. 그 지하실 속 웅덩이에 빠져 허우적거리는 자영업자들을 정권과 정부는 몽둥이로 두들기기까지 했다. 비상계엄이라는 엄청난 사태의 뒤안길에서 소비심리는 추락했고, 자영업자의 삶은 앞을 내다보기 어려울 정도로 악화했다.

|

유홍식 구두 명장이 최근 높은 임대료에 밀려 이사한 새 공방에서 수제화를 만들고 있다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

임대료에 짓눌려…17년 음식장사, 무일푼으로 쫓겨났다

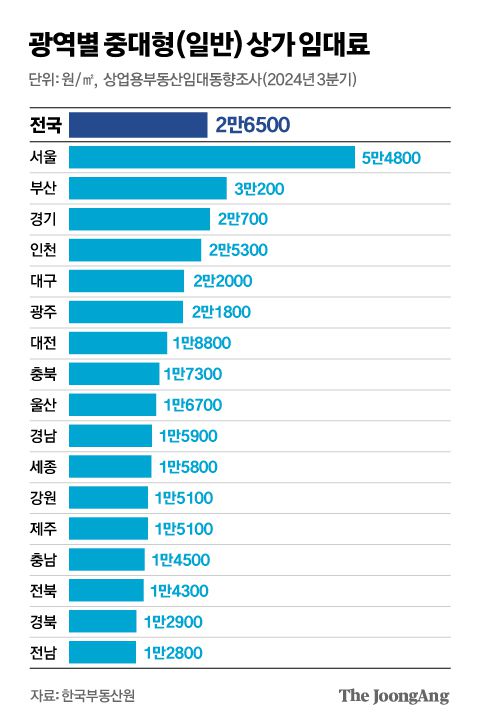

그들을 힘들게 만드는 요인 중 하나가 임대 갈등이다. 자영업자는 대부분 임차인이다. 고공 행진하는 임대료를 속수무책으로 수용해야 하며 일부는 불법 갑질까지 감내해야 한다. 그걸 감당할 능력이 없거나 그게 싫으면 짐을 싸는 수밖에 없다. 그들에게 성수동은 악명이 높다. 이른바 ‘핫플레이스’가 됐지만, 수혜를 본 이들은 건물주 등 소수다. 공연히 임대료만 덩달아 오를 뿐이었다.

지난달 12일 찾은 연무장길에서 신발가게는 찾아보기 어려웠다. 두세 곳 정도만 겨우 명맥을 유지하고 있었다. 벌이가 뻔한 대부분의 제화업자에게는 너무도 비싸진 그 거리에서 가게를 유지할 여력이 없다. 능력이 있어도 공간을 구하기는 쉽지 않다. 팝업스토어 입점만 기다리면서 멀쩡한 공간을 비워두는 건물주가 드물지 않기 때문이다. 이런 현상은 공급 부족→임대료 상승→둥지 내몰림(젠트리피케이션)의 악순환으로 이어진다. 연무장길에서 밀려난 영세 자영업자들은 ‘성수동구길’이나 성수역 북쪽에 마지노선을 긋고 버티다가 그마저 사수하는 데 실패하면 경기도 외곽으로 튕겨난다.

|

김영옥 기자 |

그렇게 성수동 사수에 실패한 이 중 한 명이 김정자(70·여·가명)씨다. 그는 최근 17년 음식장사를 빈손으로 마무리했다. 권리금 한 푼 받지 못했다. 상인들이 쓰는 표현을 빌리자면 발가벗겨져서 쫓겨난 것이다. ‘코로나19’의 직격탄으로 빈사상태에 몰렸던 그는 건물주의 ‘임대료 5% 인상’ 요구를 수용할 수 없었다. 이미 두 차례 5%씩 인상해 주면서 660만원까지 치솟은 월세였다.

그렇다고 그냥 나갈 수는 없었다. 권리금을 한 푼이라도 받아야 했기 때문이다. 그는 이미 6년 전 아픈 경험을 했다. 11년 동안 장사를 하면서 토대를 튼튼하게 다졌던 원래 가게 자리에서 무일푼으로 쫓겨났다.

“건물주가 ‘자리를 먼저 비워주면 2000만원을 드리겠다’고 해서 순진하게 나왔는데 끝내 받지 못했어요.”

|

김영옥 기자 |

김씨는 모진 마음을 먹었다. ‘진상’ 소리를 들어가면서 무대응으로 1년을 버텼다. 또다시 발가벗겨져서 쫓겨나는 것만은 피하고 싶어서였다. 하지만 건물주가 부동산 중개업소에 내놓으면서 내건 임대료는 월 900만원. 후임자는 결국 나타나지 않았고, 김씨는 원상회복까지 해 준 뒤 간판을 내려야 했다.

“건물주와 임차인이 서로 상생해야 맞는 것 아닙니까? 그런데 현행법은 건물주만 살리는 법이에요. 건물주가 칼자루를 쥐고 우리는 칼날을 잡고 있으니 어쩔 수가 없어요.”

김씨의 마지막 토로가 살아남지 못한 자영업자들의 심사를 대변했다.

“내가 지금 창자가 녹아서 없어질 지경이에요.”

◆특별취재팀=박진석·조현숙·하준호·전민구 기자, 사진 전민규 기자 kailas@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.