수익모델 없이 몸집만 키우다

팬데믹 끝나자 매출 곤두박질

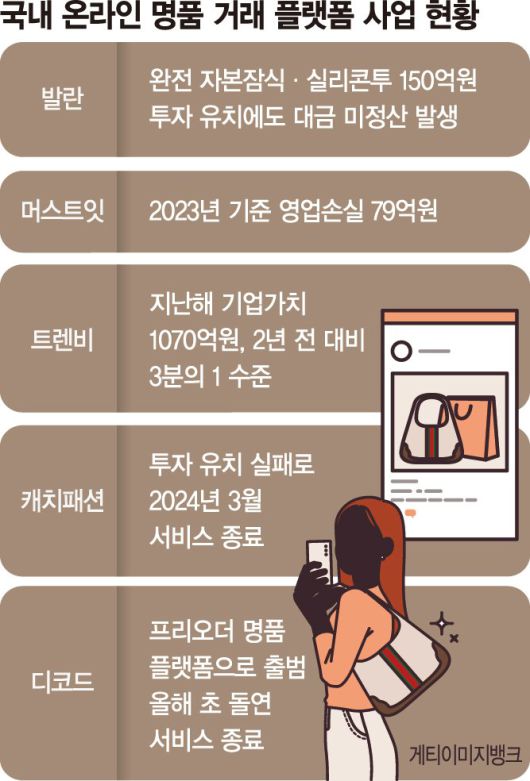

중소업체들은 이미 사업 접어

'유동성 위기’ 발란 정산지연 논란

트렌비도 2년새 가치 3분의 1 뚝

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

명품 거래 플랫폼인 발란의 대금 미정산 사태로 온라인 명품 버티컬(전문) 시장에 '투자리스크'가 확산되고 있다. 코로나 시기 풍부한 유동성을 바탕으로 급성장한 온라인 명품 시장은 고금리·고물가·고환율에 얼어붙은 소비심리로 직격탄을 맞고 있다. 업계에서는 당초 뚜렷한 수익모델 없이 '빅모델'에 의존해 외형 확장에만 치중한 탓에 '예견된 결말'이라는 지적이 나온다.

■발란, 결제 중단으로 사태 확산

30일 명품·유통업계에 따르면 발란은 지난 24일 일부 입점사에 정산대금을 입금하지 못해 피해가 커지고 있다. 발란의 월평균 거래액은 300억원 안팎으로, 전체 입점사는 1300여개다. 대금 미정산과 함께 발란이 기업회생을 준비 중이라는 얘기까지 돌면서 지난해 대규모 미정산 사태로 논란을 빚었던 '티메프(티몬+위메프)' 사태의 재연도 우려되고 있다. 발란은 지난 28일 밤부터 상품 구매·결제도 모두 막혔다. 발란의 자체 결제서비스인 발란페이도 멈춘 상태다. 최형록 발란 대표는 최근 입장문을 통해 "정산 문제 해소와 서비스 정상화를 위해 모든 가능성을 열어두고 외부 자금 유입을 포함한 구조적인 변화까지 다각도로 고민 중"이라고 밝혔다.

■'빅모델 기용' 단순 사업에 한계

업계에선 이번 사태를 두고 오히려 "예상보다 오래 버텼다"는 시각이 많다. 당초 온라인 명품 거래 플랫폼 자체가 사업성이 없어 실패할 수밖에 없는 사업이었다는 것이다. 발란은 입점한 셀러들이 물건을 판매하고, 중개 수수료를 받는 형태로 서비스를 운영했다. 중개 수수료 외엔 별다른 수익모델이 없었던 탓에 코로나가 끝나 명품 시장 성장세가 꺾이기 시작하자 직격탄을 맞았다. 임채운 서강대 경영학과 교수는 "명품은 브랜드도, 물량도 한정돼 있어 성장성에 한계가 있다"며 "재고를 태울 정도로 엄격하게 브랜드 이미지를 관리하는 명품의 특성을 고려했을 때 많은 물량을 저마진에 싸게 판매해 이익을 남기는 형태의 온라인 시장에 맞지 않는 셈"이라고 말했다.

조춘한 경기과학기술대 패션디자인과 교수는 "국내 명품 거래 플랫폼들은 과당 경쟁에 특별한 기술이 있는 것도 아니라서 연예인을 모델로 기용해 광고를 하지 않으면 매출이 전혀 나오지 않는, 사실상 수익모델 자체가 없는 사업"이라고 지적했다.

명품 거래 플랫폼의 '줄도산' 전망도 나온다. 이미 업계 4위였던 캐치패션도 배우 조인성을 모델로 기용하는 등 막대한 마케팅 비용을 쓰면서도 2019년 출범 이후 한 차례도 흑자를 내지 못하다 지난해 3월 사업을 정리했다. 2015년 서비스를 시작한 명품 선프리오더(선주문) 플랫폼 디코드도 2022년엔 매출이 220억원대까지 커졌으나 코로나가 끝난 직후부터 매출이 감소해 올해 초 서비스를 종료했다.

clean@fnnews.com 이정화 기자

Copyrightⓒ 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.